在台灣山林深處,有一些地方不在觀光地圖上,卻靜靜守著屬於自己的故事。嵐山工作站,便是這樣的存在。鐵道早已鏽蝕,木屋也因風雨而斑駁,卻像一個無人打開的時光盒,等待後來的人走近。

對旅行攝影師張威廉而言,探險不是追逐壯舉,而是靠近一段被遺落的歷史。他從一張偶然看見的照片開始,被那輛沉睡在林中的機關車吸引,於是決定出發。翻找舊地圖、對照資料、詢問前輩紀錄,他一步步拼湊出前往嵐山的路徑。那是一條不在官方路線上的小徑,更多時候只能靠直覺與經驗來前行。

在荒蕪中,看見時間

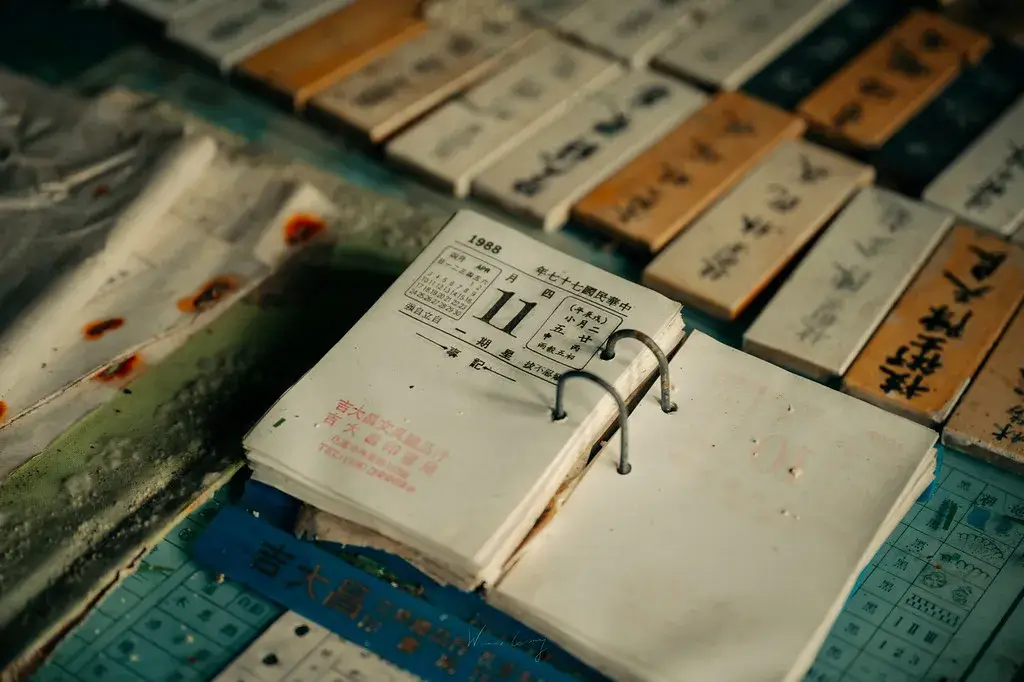

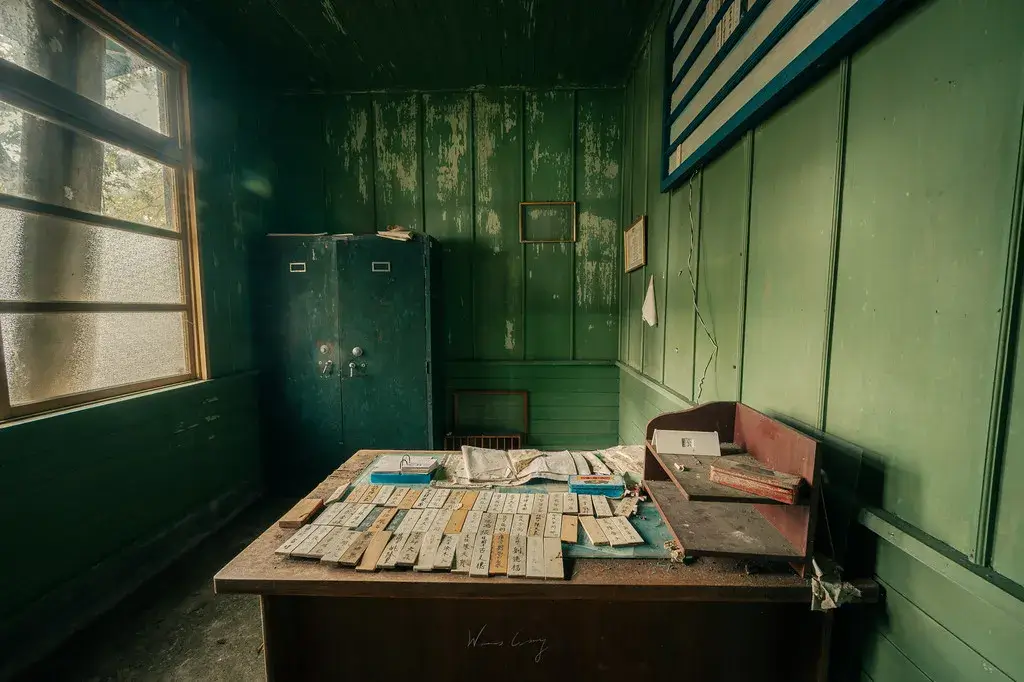

抵達嵐山的那一刻,他形容像「推開了一扇通往過去的門」。辦公室裡的文件櫃還有資料,主任桌上留著名牌,甚至在福利社的牆面上,還看得到八元的楊桃汁標價。這些細節沒有被人刻意保存,而是被時間靜靜收納,宛如有人在三十多年前離開後,就再也沒回來過。

張威廉舉起相機,卻發現鏡頭捕捉的不只是畫面,而是一種氛圍:安靜、帶著塵土味道,卻讓人真切感受到,那裡曾有人生活、工作,曾經熱鬧如常,如今卻被山林緩慢地收回。

ig:wilhelmchangphotography

ig:wilhelmchangphotography

一場考驗,也是一種對話

這趟五日行程並不輕鬆。崩塌的路基、濕滑的鐵橋、暴雨夜裡的帳篷,每一個片刻都提醒他,山林裡的未知總是超乎想像。但也因為這些挑戰,他更加靠近嵐山的靈魂。

「它不是漂亮的地方,卻讓我覺得誠實。」他說。那些鏽蝕的鐵軌與搖搖欲墜的建築,比任何文字都更真切,記錄了台灣林業的繁盛與結束。

ig:wilhelmchangphotography

ig:wilhelmchangphotography

留給未來的提問

張威廉相信,嵐山它更像是一面鏡子,映照出台灣山林裡人與產業的交織。他希望有一天,這裡能被視為文化資產,好好保存,而不是任憑時間與野獸慢慢吞噬。

走出嵐山,他帶了一份新的理解:敬畏自然、尊重歷史,也重新認識自己能走多遠。對他而言,這是一場探險,更是一段安靜的對話 —— 與山林,與時間,也與自己。

ig:wilhelmchangphotography

ig:wilhelmchangphotography

❝ 山林裡的每一步,都是走向歷史的腳步。 ❞

source