在台東這片迷人的土地上,誕生了一座獨具特色的創生基地——邸TaiDang。由陳怡萍與劉誥洋共同創辦,邸TaiDang經歷了十年的探索與成長,致力於連結當地產業與創業者,並培養出獨特的商業思維。從一次的偶然出發,逐步將基地發展成為台東地區創新與合作的樞紐。讓這片美麗的土地轉變為創意的熱土,引導業者邁向可持續發展的未來。

Good Life(以下簡稱為GL):請您先自我介紹。

大家好,我是怡萍,「邸TaiDang創生基地」的共同創辦人。其實我很少這樣自稱,通常都是由劉誥洋執行長對外介紹。

今年是我們創業的第十年,十年前我們來到台東。這幾年來,一直陪伴著台東的業者,應該說一起努力,讓台東的產業展現出獨特的特色。

GL:過來台東前就已經預想好要做這件事了嗎?

其實並沒有(笑)。

最初我們是偶然接到一個輔導旅宿業者提升服務品質的計劃,這對我們來說是很重要的養分。當時我們剛來台東,對這裡不熟悉,但通過這個計劃認識了許多旅宿業者。

由於計劃需要跑遍整個台東縣,我們甚至去了綠島,只有蘭嶼沒去。台東本身是個觀光地,因此也串連了許多咖啡廳和餐廳。雖然那是我們的第一年,但結識了許多朋友。

GL:有了這些基礎後,是什麼樣的契機讓您們開始轉型為創生基地呢?

在執行第一年計劃並結識了許多人後,我們意識到需要一個對外連結的空間,因為總是在私領域接電話不太方便。因此,我們開始尋找辦公室。當時只有我們兩個人,場地太大,對我們來說是浪費空間。恰巧,我們注意到國外流行的共用辦公空間(co-working space),並在曼谷親身體驗了這種模式,包括花店、咖啡廳、青年旅館與共用辦公區,於是我們想,或許這樣的模式可以在台東實現。

在曼谷,我們看到一座充滿工業風格的特色建築,這啟發我們在台東尋找類似的空間。最終,我們找到了一座六十多年歷史的老房子,廠長官邸。這裡有獨特的空間設計以及許多機關,進大門後無法直接看到房間和廳,外面還有一個大草坪,適合舉辦活動。

當時我們認為台東不需要太多室內工作空間,戶外空間更為重要,所以只設置了10個座位和一個小會議室。然而,實際上舉辦戶外活動的機會不多,可能只進行了一兩次。

隨著時間推移,我們發現台東真正需要的不是典型的共用辦公空間,而是一個能連結大家的平台。於是,我們舉辦了一場活動,邀請在地創業者分享需求與困境,他們提到目前台東地廣人稀,雖有很多空間,但卻缺乏創業者們連結的機制,例如:設計師和旅宿業者雖彼此需要,但卻缺乏中間媒合角色。而這正是我們可以發揮且擅長的角色。

從那時起,我們便開始策劃活動和課程,最初找到一個小計劃,經費只有5萬元,舉辦了10場活動,這就是我們工作的開端。

GL:在導入過程中發現業者們需要的不是空間,而是一個媒合的角色,那剛開始在媒合的時候,其實需要花時間去盤點地方特色及資源,在這一塊您們是怎麼去執行?

我們都是在逐步成長的。一開始並沒有明確規劃要做什麼,而是通過不斷調整和摸索方向。

最初的一場活動中,有位老師建議我們可以利用政府的計劃來實現目標,且無需自費。我們覺得這個主意不錯,於是組織了之前認識的夥伴作為第一次合作的對象。

這些夥伴如今發展得很好,有些已經成立了大公司,並且給予我們很多寶貴的建議,幫助我們不斷調整、討論需求,並找到合適的老師對接,持續陪伴和修正。一路走來,我們嘗試了許多不同的事物。

GL:是什麼樣的契機,從原本的基地搬到這邊?

當時的空間雖對外開放,但位於台糖園區內,較為私密,並不像現在有觀光客到訪。在輔導業者過程中,我們發現輔導結束,也重新設計新包裝或建立商業模式後,卻缺乏產品試驗的場域。

因此,我們開始考慮擴大空間,面向遊客舉辦新品發表會、包裝展示或試吃試喝活動。這也是為何前台增設吧台服務,讓我們能直接與消費者對話,搜集產品建議,並將回饋轉達給業者,討論是否需要調整包裝或口味。我們的模式不同於一般伴手禮店,而是更專注與業者共同成長,保持定期討論與合作。

GL:剛開始搬過來台東的時候,除了工作方面之外有沒有哪些覺得比較有趣,或者是當下有點難適應的地方?

起初我們對某些地方的確會感到不適應,但現在已經習慣了。我覺得台東非常棒,空曠且人少,風景美麗,這也是許多遊客來台東的原因之一,常看到遊客開車開得非常慢,邊開邊欣賞風景,甚至會忘記自己正在行駛中,有時甚至會造成小塞車(笑)。

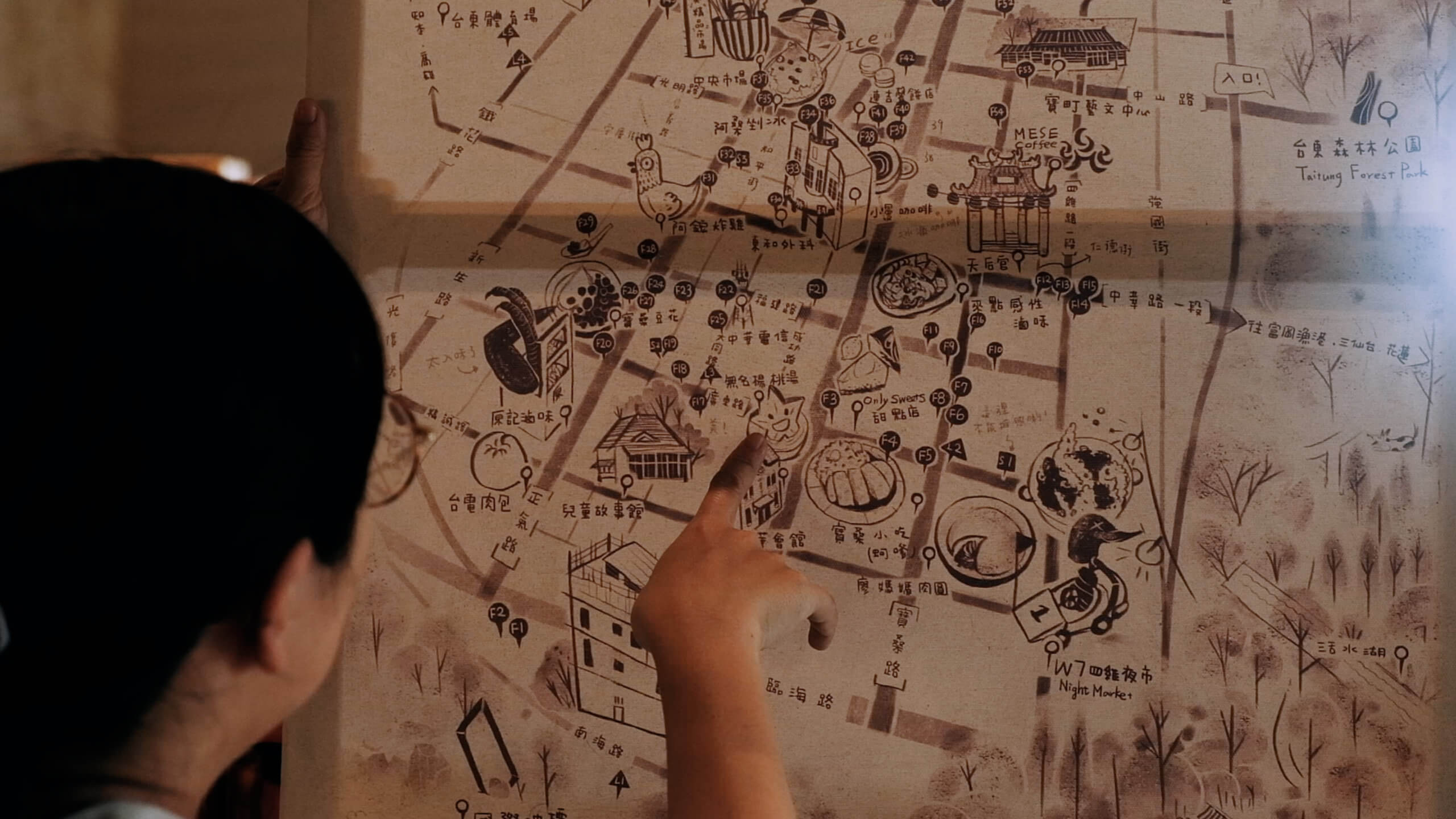

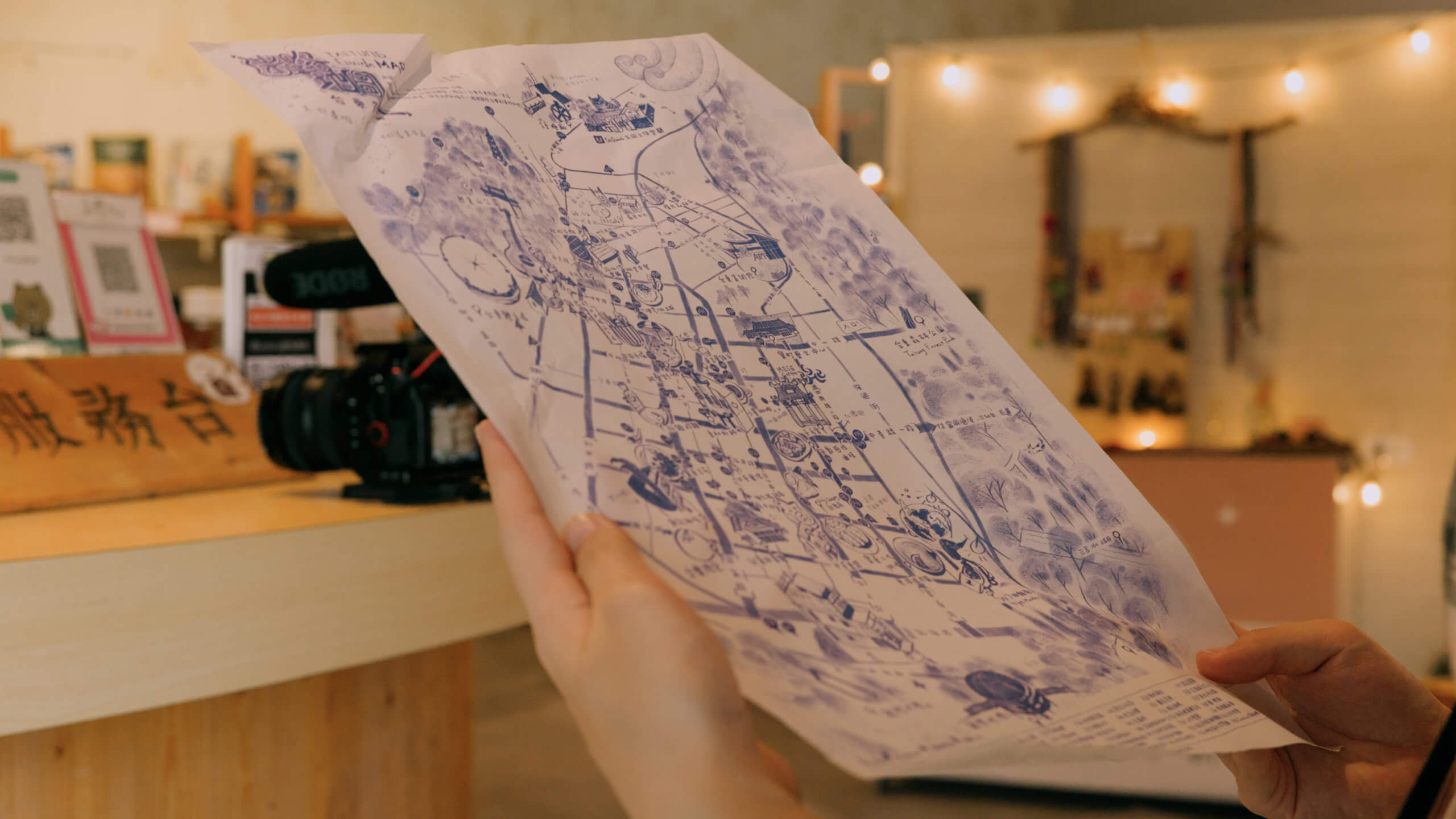

此外,台東的美食選擇較少。我們來自南部,南部是美食之都,雖然台東有不少特色餐廳,但大多數是觀光客消費的,當地人要找到美食需要花心思。因此,我們製作了一張隱藏版美食地圖,介紹不知名但美味的小店,這也深受旅宿業者喜愛,我們也有授權給他們印製,推廣在地小吃,讓遊客深入了解台東的特色與尚未發掘的好店。

GL:新基地除了結合選物,也有舉辦輔導計畫,除此之外還有做哪些業務呢?

我們還有延續最初的共用辦公空間(co-working space)概念,但現在的形式更加多元,包括專屬的辦公室和一個活動場地。這個活動場地的設立源於我們過去執行課程時找不到理想空間的經驗,因此我們創建了一個符合需求的場所。

我們希望這個場地能為來台東的業者或團隊提供更多選擇。除了正常的課程使用,我們也舉辦了許多特別的活動,例如音樂發表會、畢業典禮、冥想、瑜伽及其他體驗活動。這個場地將桌椅設施全數挪走後,可以變成一個大空間,使我們能進行更多元的嘗試和活動。

GL:目前租借共用辦公空間的主要客群為?

這幾年來,我們有許多固定合作的公司,也有一些特別的例子。例如,數位遊牧者來台灣短期工作,由於需要穩定網路,通常會租用我們的辦公空間兩週,空閒時去浮潛或玩水。

還有一些即將在台東開公司但尚未找到落腳處的業者,也會租用我們的短期辦公空間。長期合作的公司多半有自己執行的計劃或固定項目,與我們業務互補,性質各異。

我們曾與資訊設計和平面設計團隊合作。現在,還有一個教小朋友滑步車的團隊,他們的教學場地在糖廠外圍,於是設立了基地,供家長和孩子挑選車輛、裝備,並提供維修服務。

GL:有了媒合、有了空間、有了買賣之外,在輔導業者的時候,是協助業者做哪些事情呢?商務的建構還是管理的建構?

輔導的範圍相當廣泛。從一開始,我們就像孵化器一樣,陪伴業者大約6個月,這是標準流程。在這6個月內,我們首先會了解他們的背景,分析他們目前的生存狀況及產品特色。接著,我們會重新檢視他們的商業模式、定位,並評估行銷工具是否需要調整或提升。

在這個過程中,可能需要重新設計產品包裝,或引入數位工具來協助,甚至需要與政策對接。然而,由於台東某些業者的規模不大,有時一個人無法應付我們提供的完整建議。在這種情況下,我們會根據他們的短期目標設定優先事項,並媒合適合的團隊,例如設計師或數位工具專家,來協助他們。

對小公司來說,雖然藍圖很美好,但實際執行起來存在一定難度。因此,我們會回到現實,幫助他們找到最迫切的需求,並確定從哪裡開始實踐。最終,當業者準備進入行銷通路時,我們也會協助他們選擇適合的販售通路,如何參展、舉辦快閃活動,甚至對接國外的平台,這些都是我們提供過的協助範圍。

GL:這樣的需求在台東多嗎?業者要如何找到您們呢?

剛開始確實面臨一些挑戰,因為台東的發展主要是在近十年內才加速起來。正如我們之前與一位業者討論的,這十年間台東的成長相對快速,特別是因為熱氣球活動的引入,帶來了更多商機和大型活動。我認為這一切也與疫情的影響有關,讓更多人開始重視台東。

台東的業者有很多類型,有些業者會主動尋求幫助,大家幾乎都能找到我們。過去,我們也曾通過縣政府的計劃來協助他們。不敢說台東所有業者,但我認為大約有七到八成的業者都知道我們可以提供協助。

當然,並非所有業者都需要長期的輔導。通常我們會陪伴他們到一個階段,之後他們就能自主發展。因此,後期更多是以合作的形式進行,而非輔導,因為他們已經發展得很好了。

這是一個大家共同成長的過程。剛開始時,可能會經歷很多討論和協助的階段,但到了後期,有些業者已經成熟到可以反過來幫助其他人。我覺得這是一個很棒的氛圍,大家一起向上成長。

GL:目前服務的階段大多都是孵化階段,加速器這一塊則比較少?

我們其實很少明確定義這些。最初在疫情前後,我們的定位主要集中在從零到一的階段,特別針對尚未開始的業者。但我們的輔導並非僅限於那時,過去也曾針對從一到N的輔導。

我們的重點不在於必須輔導什麼,而是希望能幫助真正願意落實我們建議的業者。每個業者的目標都各不相同,有些可能只希望獲得政府資源以便快速成長,而另一些則希望建立長期的完整商業模式。我們明白政府的資源是有限的,因此能夠服務的對象也相對有限。

希望找到目標契合並理解輔導的業者,彼此互相一起成長,隨著計劃推進共同進步。

GL:可以與我們分享幾個較成功的案例嗎?

一直以來我們都會分享「粨發粨粽」的案例。他們多年前回鄉,最開始時只專注於製作阿粨。後來,他們快速成長。我認為他們的成功並不是因為我們多厲害,而是他們真的非常努力,能夠快速落實我們的建議。例如,本月我們建議他們實施的措施及目標,下一個月他們就能迅速執行。這是互相成就的過程。當大家看到他們的努力,自然會更積極地尋找資源,幫助他們進一步發展。

當然,每個階段都會有起伏。在高峰期,他們成功進入國外市場,參加了各地的展覽,並獲得了必要的食品加工認證。更重要的是,在經過這些經歷後,他們回到了最初的出發點,重新思考自己究竟想做什麼。

在這個過程中,我們也嘗試了各種新實驗。比如在疫情期間,我們使用直播的方式,讓參加者在上課前三天收到真空包裝的阿粨食材,並在直播中一起體驗製作阿粨。這樣的輔導過程讓他們更加明確未來的發展方向,專注於自己真正想做的事情。

透過輔導的過程中更加清楚未來的發展方向,專注於自己真正想做的事情。

GL:邸TaiDang希望為遊客和在地居民提供什麼樣的體驗?

不管是邸TaiDang趨勢、還是輔導,我們都希望可以結合「永續發展」這個議題。首先,這是必須要做的;其次,在台東本來就是以這個精神來生活。讓大家知道,我們在這樣的生活中,還能發展出商業模式,這是我認為要讓大家理解的。如果不這麼做,可能會有點可惜。

有些大企業需要被規範一些指標,但如果台東的業者能夠更快接軌這些指標,那他們就能更迅速地將生活與生意結合在一起,這是一件有趣的事情。

近年來,我們甚至到了台東最南端的達仁鄉。我非常佩服他們對環境的尊重,但他們有時會擔心生計問題。如果能將這些問題串聯起來,實際上可以減少他們的擔憂。

GL:邸TaiDang未來規劃?

看到這個問題時,我也在思考,其實我自己不太知道該怎麼回答。因為我們的運作是蠻順著整個趨勢走的。像我們一開始並沒有設定要在這裡做什麼,也沒有設定具體要達到什麼階段。

我認為,與在地建立關係是我們的初衷。就像後方春聯寫的,「實現美好,莫忘初衷」。我們希望做一些台東需要的事,並與當地保持良好的關係,無論是在生活、商業,還是各種有趣活動上,持續挖掘和發現彼此的美好。

GL:最後,您個人對於好好生活的定義?

聽說現在來台東移居或做一些事,已經成為一種蠻「chill」的象徵。我認為之所以會出現這樣的狀況,是因為台東給人的印象非常好,在這裡能感受到放鬆與舒適,回歸到「好好生活」的本質。

台東的環境宜人,居民也很友善,當你的人生需要暫停時,這裡是一個適合的選擇。當你想放慢腳步,來到台東,就能真正體會「好好生活」。