從嘉義東石到雲林口湖,沿著北回歸線走進海與風的故鄉。

風頭水尾的鹹味之地

臺灣西南沿海,自古有「風頭水尾」之稱。

這裡承受著強勁的東北季風吹拂,是島嶼上水源的末端。對人類而言,鹽分高、資源匱乏的土地似乎並不友善;然而,世世代代的「海口人」卻憑著韌性與智慧,在這片被視為艱難的地方落腳。他們懂得與自然共處,將不利化為助力,培養出甘美的農作物與漁鹽產業,把「劣土」轉化成養分豐饒的「寶地」。

海風吹拂的沙洲、滲著鹹味的田野、綿延的魚塭與鹽田,是屬於海口的日常風景。這裡的物產與鹽分相連,海味入菜、以鹹水養殖,孕育出獨特的飲食文化;而信仰,也源於水患與航海生活的記憶。對海口人而言,「鹹」不只是味覺,更是一種文化的代名詞——滲進日常,烙印世代,象徵著人與土地間的緊密牽繫。這份鹽味構築出堅毅、熱情又帶著浪濤節奏的海口文化,使這片土地既艱苦,又獨具風韻。

而在這條鹹風與陽光交錯的地帶,一場名為《海口的百蚵全書》的旅程即將展開。

我們從嘉義東石啟程,穿越濕地、村落與田野,一路走向雲林口湖。這裡有牡蠣、海風、藝術與蒜香,更有一群讓土地發光的人。這是一趟以「風土」為書頁、以「人」為筆墨的旅行,記錄著北回博物島上,最真實的生活篇章。

Day 1|鹹海藝術的交織

北回歸線地標:踏上臺灣地理的起點

旅程從北回歸線地標開始。這條貫穿地球的緯度線,劃過了嘉義東石,也標示著熱帶與亞熱帶的交界。當我們站在這裡,腳下是海風輕撫的土地,遠方是一片湛藍的天空。陽光正好,空氣裡帶著一絲鹹味,像是大自然對旅人的迎接儀式。這座白色地標靜靜佇立,提醒著人們地理的奇蹟,也象徵著萬物循環的起點。站在此處,你會感受到臺灣西岸最純粹的風景——不喧嘩,卻有力量。

#北回博物島 #嘉義東石旅行 #北回歸線地標

樺榮海鮮餐廳:嘉義人的日常餐桌

午餐時間,走進位於東石漁港旁的樺榮海鮮餐廳。這裡沒有華麗的裝潢,卻擁有最道地的「海口味」。一盤熱氣蒸騰的鮮蚵炒麵線,是在地人引以為傲的日常滋味。鮮蚵肥美、麵線吸飽湯汁,鹹香中帶著一抹海風的清甜。牆邊的水櫃裡,擺著依照季節漁獲的野生海魚,師傅俐落地處理、現煎現炒。每一口都像在品嘗海洋的節奏,鮮甜而率真。這是一頓誠實的餐食,沒有矯飾,只有最貼近土地與潮汐的味道。

#東石海鮮 #嘉義美食 #鮮蚵炒麵線

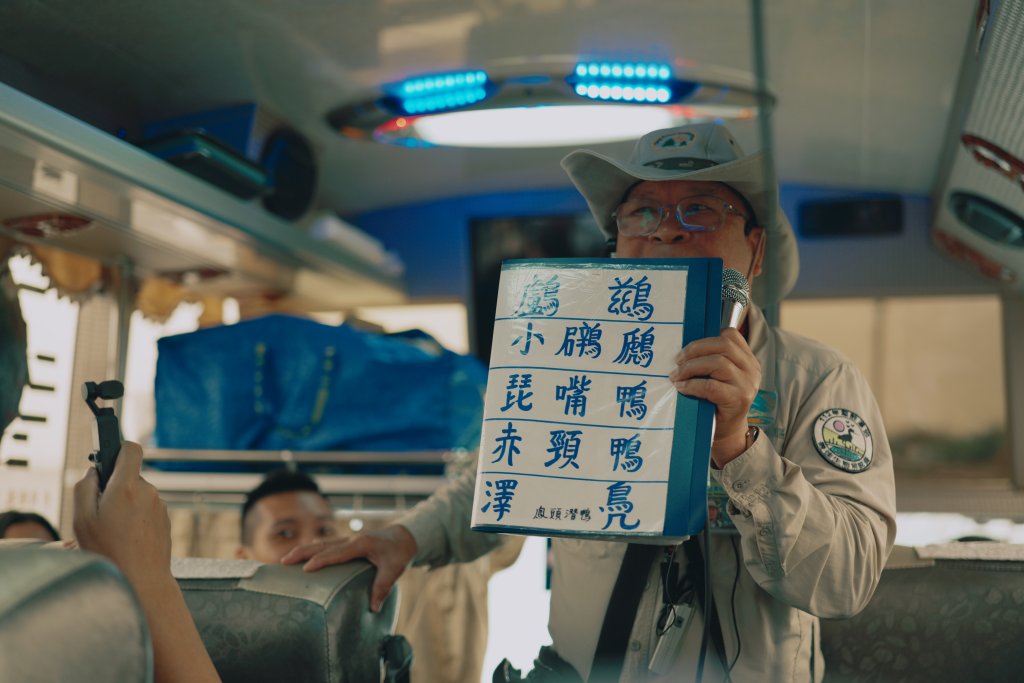

鰲鼓濕地:候鳥棲息的生態天堂

午後的風變得柔軟,陽光從雲縫間落下,我們來到鰲鼓濕地。這裡是臺灣西部最具代表性的濕地生態區,廣闊的水域與蘆葦間隱藏著豐富的生命。遠方的水鳥低飛掠過,羽翼劃開水面一圈圈漣漪。濕地的靜謐,讓時間彷彿慢了下來。鰲鼓不只是自然保育的場域,更像是一座以呼吸為節奏的藝術作品。走在步道上,耳邊是風、是鳥鳴、也是土地的回音。旅行在此變得簡單——只要聆聽,就能感受到自然的對話。

#鰲鼓濕地 #生態旅行 #嘉義自然景點

成龍濕地:藝術與村落的共生

傍晚時分,我們抵達雲林成龍村。這座曾因地層下陷與海水倒灌而逐漸消失的村落,如今成為藝術重生的象徵。每年舉辦的「成龍濕地國際環境藝術節」,邀集世界各地創作者,以土地為畫布創作,地層下陷與海水倒灌的傷痕,轉化為藝術重生的力量。沿著村路走,漂流木與鹽晶構成的裝置藝術靜靜與風對話;牆上的彩繪、居民的笑聲,讓藝術回歸生活本質。這裡的每一步,都走在復原與希望之間。

#成龍濕地 #地方創生 #濕地藝術

成龍捌貳・夕陽餐桌:老屋裡的風土味

傍晚的陽光緩緩灑落,老屋的窗框映出一片橘紅。我們在「成龍捌貳」坐下,等待夕陽與餐桌一同上演。這是一棟被重新賦予生命的老屋,以在地食材打造餐桌風景。每一道料理都說著屬於海口的故事。當第一口風土菜入口,那股鹹香中藏著一點甜,一點煙火氣。窗外的天色漸暗,海風吹進屋內,像是在說:「這就是生活。」一場關於味道與時間的對話,就在夕陽裡悄悄發生。

#成龍捌貳 #風土餐桌 #雲林老屋餐廳

夜宿:長榮文苑酒店

結束充滿鹽味的一天,我們回到嘉義太保的長榮文苑酒店。夜裡,泡杯茶,坐在窗邊,仍能感覺到白日海風的餘韻。旅行的夜總是特別安靜,像是讓人有機會整理記憶,將白日的光與聲收入心底。隔著窗,看見城市的燈光閃爍,這座文化城市的柔軟面貌,也在此刻被悄悄照亮。

#長榮文苑酒店 #嘉義住宿 #文化旅行

Day 2|漁農智慧的傳承

好蝦囧男社:玩蝦、聽蝦、吃蝦

早晨的口湖,水面閃著柔光。走進「好蝦囧男社」,你會發現這裡的養殖池並不只是蝦子的世界。池裡同時生活著石斑魚、台灣鯛等等,彼此形成一個共生循環的生態系。石斑負責吃掉病蝦與殘餌,讓水質維持乾淨,蝦子也因競爭與自然汰弱留強而更為壯實。創辦人笑著說:「我們不餵藥、不追產量,只想讓蝦自己長成最好吃的樣子。」當現撈白蝦下鍋,肉質緊實、甜味清透,那是大自然自己養成的滋味。吃進嘴裡的不只是海的鹹香,更是土地與時間共同養出的溫度。

#好蝦囧男社 #抓蝦體驗 #雲林口湖旅行

牽水狀 × 金湖萬善爺廟:風頭水尾的信仰地景

離開好蝦囧男社,沿著鄉道前行,便能看見矗立在村口的金湖萬善爺廟。這座廟承載著海口人對自然的敬畏與記憶。相傳昔日口湖一帶因洪水氾濫、溺斃者眾,鄉人為安撫亡靈、祈求風調雨順,遂建此廟祭祀「牽水狀」——象徵水患與生命流逝的信仰儀式。廟前的風,仍帶著鹹味;香火裊裊中,村民敬獻供品、低聲祈願,那是與大海共生的生活節奏。這裡不是觀光景點,而是一段土地的記憶,被人們以虔誠的方式延續。

#金湖萬善爺廟 #牽水狀 #雲林信仰文化 #海口故事

海口蒜農地 × 林煌智:青年的辛香記

陽光正烈,空氣中飄著熟悉的蒜香。林煌智——返鄉的年輕農夫,笑著說,這片土地讓他學會「等待」。從種植、採收到曝曬,每一顆蒜頭都需要時間與氣候的磨合。他以友善耕作守護風土,海口地區因為日照充足、風強、土壤有鹽分,才造就了蒜頭特別的風味。在他身上,看見的不只是農業,更是與土地共存的信念。那一刻,我們終於懂了,原來味道也能是一種地方的語言。

#海口蒜 #青農返鄉 #地方創生

手作體驗:糖醋蒜與下田種蒜

旅程的尾聲,我們在百大青農林煌智的指導下動手做「糖醋蒜」。切頭、汆燙、裝瓶,空氣裡瀰漫著酸甜氣息。完成後,我們走進田裡,彎腰種下幾株蒜苗。腳底是濕潤的泥土,手心是新芽的觸感。旅程在這裡落幕,卻也是新的開始。帶著一瓶糖醋蒜回家,像是把這片海口的陽光、鹹風與辛香,一起封存在生活裡。

#糖醋蒜 #手作體驗 #農村旅行 #風土體驗

結語|從海風開始的對話

這趟旅程,讓我們在北回歸線的光影裡,看見了土地的溫度,走進一場關於生態、藝術、美食與人情味的風土對話。

從東石的海風到口湖的蒜香,我們重新學會如何慢下來,傾聽土地。

旅行的結束,並不代表離開,而是讓生活變得更柔軟——就像那股從海口吹來的風,鹹中帶甜,溫柔又有力。

一起踏上 #北回博物島 的鹹味旅程,

去聽風的聲音、嚐海的味道,

在鹹與甜之間,找到屬於自己的生活節奏。