好好生活書店從創立到現在,一步步走過了一段實驗的歷程。它的獨特,不在於它賣的是什麼書,而在於它所提供的是一種可能的生活方式。這裡沒有喧囂與急迫,取而代之的是一份寧靜的力量,讓人不自覺地放慢腳步,聆聽內心的聲音。每本書籍,每一場活動,都在為人們創造出更多的可能性,並與生活中那些看似微不足道卻又充滿深意的瞬間互動。

這個小小的角落,像是一扇通向不同生活方式的大門,邀請每一位踏入者去思索:如何在忙碌的日常中尋找自我、如何在平凡的世界裡創造非凡。以書為媒介,連接著每一個尋求內在平和、外在平衡的靈魂。

Good Life(以下簡稱為GL):請您先自我介紹,以及好好生活書店?

大家好,我是好好生活書店的店長,曹竣瑋。

我們書店自2019年開業,至今已經超過五年。在這段時間裡,書店經歷了不少變化。從最初是24小時無人書店,後來轉型為山腳路的預約制私宅書房。直到去年5月,我們發現了這個新空間,並於10月正式開幕。現在,我們以「計時閱讀空間」的模式經營,並加入了飲品和選物,為書店帶來更多元的體驗。

GL:從無人書店到預約制的書房2.0,再到現在的好好生活實體店3.0,是什麼樣的想法跟理念讓您想要堅持下去,就算賺不到錢一樣勇敢的開店?

開書店的想法源自我大三升大四的暑假,那時我去了澎湖,遇到了一間無人書店——安書宅。這讓我開始思考,是否能在員林開設一間獨立書店,並且這間書店不會限制我的生活方式,而是能夠並行發展。因此,我於2019年開設了第一間書店,並採用24小時無人書店的經營模式。

隨著書店經營了三年,我逐漸參與了許多在地活動,包括自費出版《員林紀事》、策展和舉辦各種活動,這讓我結識了許多當地居民與年輕人。我發現,書店不再僅僅是我的個人理想,而是成為了人們在低潮時能夠找到歸屬的地方。

當第一間24小時無人書店結束後,我選擇在山腳路開設了「預約制私宅書房」。後來,我有機會發現了一間老宅,覺得如果能回到市區開書店,將是一個不錯的選擇。於是,我決定回到這裡,開設現在的書店。

至今能夠堅持下來,最重要的原因來自讀者和顧客的支持。這間新空間已經營運了三、四個月,許多曾經來過24小時無人書店的客人再次光臨,這份熟悉與共鳴讓我更加確信自己有繼續堅持的動力。

GL:2.0的時候是有一個架構在的,除了預約制書房還有自媒體部分,那3.0一樣是維持現狀嗎,還是有其他的改變呢?

2.0 和 3.0 的核心架構相同,依然以「好好生活書店」、「好好生活選物」和「好好生活誌」這三個區塊來運行。

其中,「好好生活誌」 會到不同地方,採訪當地的小人物,紀錄他們的故事。「好好生活選物」 則是將這些人物的故事,以及一些特別的生活風格用品,放到現在的「好好生活書店」選物區中。

2.0 和 3.0 最大的不同在於「計時閱讀」。現在,讀者不再需要預約,只要在書店開放的時間內,就可以直接進來,隨時進入這個空間,享受閱讀的氛圍。

雖然核心理念不變,但 3.0 版本帶來了幾個重要的升級:

- 空間更大,不再受限於迷你的預約制書店。

- 開放時間更長,從原本的營運模式,變成每週營業五天,讓讀者有更多機會來這裡。

- 更完整的場域體驗—這裡不只有書,還有選物、飲品,甚至增設了一個小型策展空間。

- 戶外活動空間—規劃露天電影院,甚至舉辦小型 Live House 音樂會。

這些正是我對書店的理想畫面,希望能夠在這裡完整呈現。相比 2.0,3.0 的特點是更具多樣性與靈活性,讓更多人可以走進來,體驗這個空間的美好。

GL:這個空間的特色,以及您在整理過程是否有遇到困難?

這個空間已有約60年的歷史。當你走進來,會發現它是一間一樓的平房,外觀融合了日式與台式的風格。我是在網路上看到仲介發布的這個空間出租信息,當時它尚未整理,雖然空間本身狀況不錯,但還需要一些修整。對於我這個沒有整理老宅經驗且預算有限的書店老闆,我知道必須親自動手整理,這對我來說是一個不小的挑戰。

當我親自來看這個空間時,發現它非常合適,不僅有前庭和後院,還有一個小隔間可設置閱讀區,並且有一個小型展區。因此,當下我立刻決定租下這個地方,隔天談妥了價格,一週後便簽約。

這個空間已經16年沒人居住,首要任務是解決白蟻問題、修復地板、並重新佈線水電。最困難的部分是屋頂,它原本是木結構,卻有一半被白蟻蛀壞。如果不更換屋頂,可能隨時都會倒塌。於是,花了一些經費將屋頂重新修繕,讓整個空間變得更堅固,同時也保留了紅磚的面貌。

GL:書本是生命中的良伴,能否分享五本對您人生影響最深的書籍其原因?

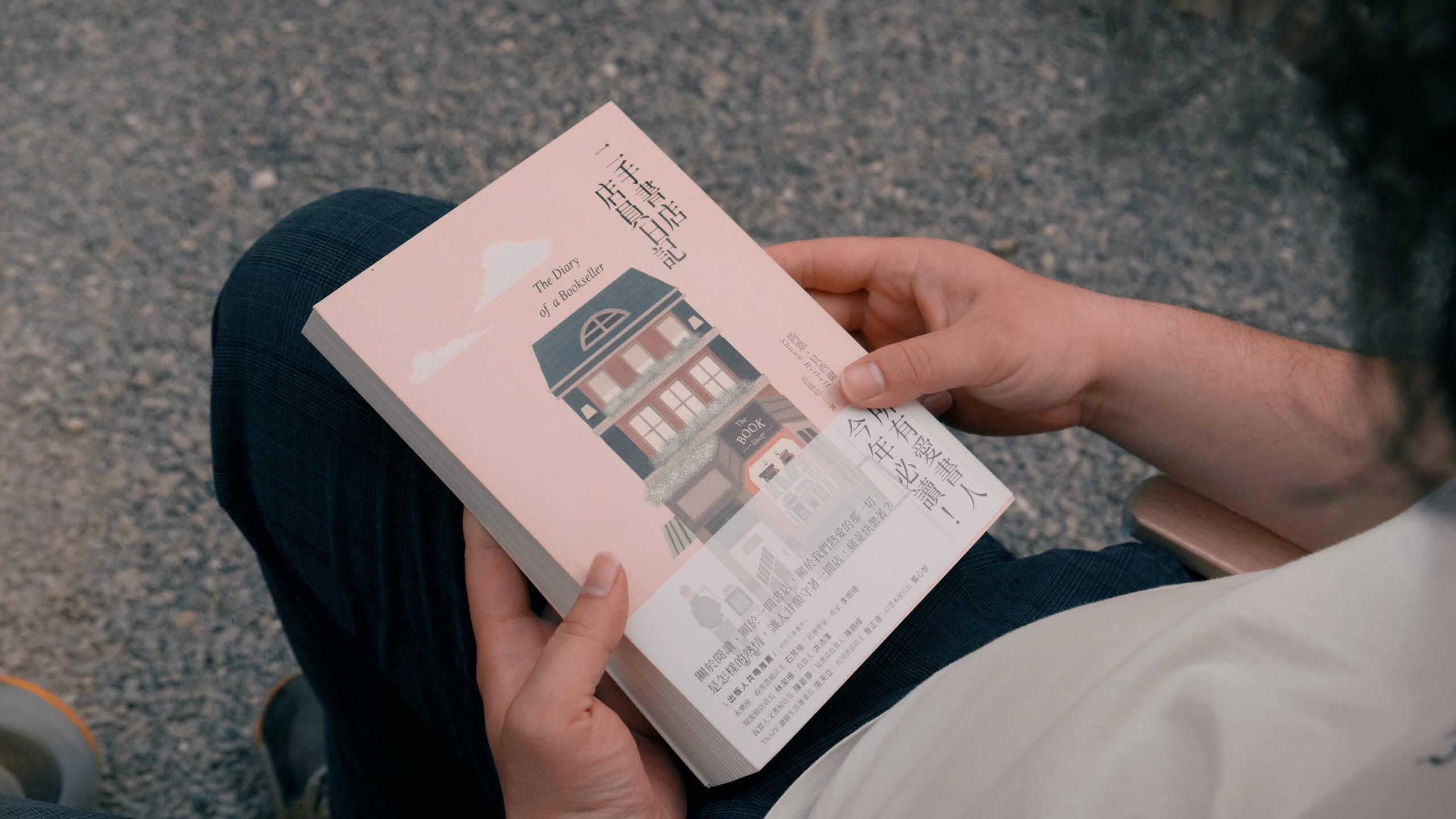

第一本:《東京本屋紀事》

這本書採訪了十間極具特色的獨立書店,書中介紹的每間書店都有獨特的風格與經營理念,讓我開始思考:台灣與日本的獨立書店有何不同?它們各自如何詮釋「書店」的樣貌?透過這本書,我得以一窺不同獨立書店的經營方式,其中,作家松浦彌太郎創辦的書店更是帶給我極大的啟發,讓我對「書店」有了更深入的理解。

這本書可說是我踏入獨立書店世界的入門之書,推薦給所有對書店文化感興趣的朋友。

第二本書:《日常東京》

其實,我想推薦的不只是一本書,而是作者都築響一的兩部作品:《日常東京》與《圈外編輯》。

這兩本書帶給我極大的啟發,特別是「創作不一定要在體制內完成」的概念。都築響一並非出版社的編輯,而是一位圈外編輯,透過外包與獨立出版的方式,一本一本地完成自己的作品。例如,《日常東京》便是他獨立出版的作品,他親自走訪、拍攝,記錄了約50到100個東京家庭的生活樣貌,完整呈現了一座城市的日常景象。

這樣的創作模式深深影響了我後來製作的《員林記事》這本在地刊物。它讓我看到,即使是一個人,也能透過採訪、拍攝、編輯,將一個真實的故事完整呈現給讀者。就像孕育一個新生命一樣,讓它成為可觸摸、可翻閱的實體書籍。

第三本書:《有一種工作叫生活》

這本書是一本易讀且富有啟發性的作品,探討了如何成為自由工作者,以及選擇接案工作的原因。

作者曾投身於多個 NGO 組織,努力實踐自己的理想,卻在過程中感受到力不從心。於是,他開始透過寫作,在網路上發表文章,抒發想法,並記錄自己成為自由工作者的過程。隨著不斷累積,這些文字最終匯集成書,完整呈現了他從體制內轉向自由接案的心路歷程。

對於像我這樣的接案工作者來說,這本書帶來了很大的影響。它讓我意識到,如何調整心態,讓工作與生活達到平衡——工作可以是生活的一部分,但生活不該只剩下工作。這本書提供了一個寶貴的視角,提醒我們在追求理想的同時,也要留一些空間給自己。

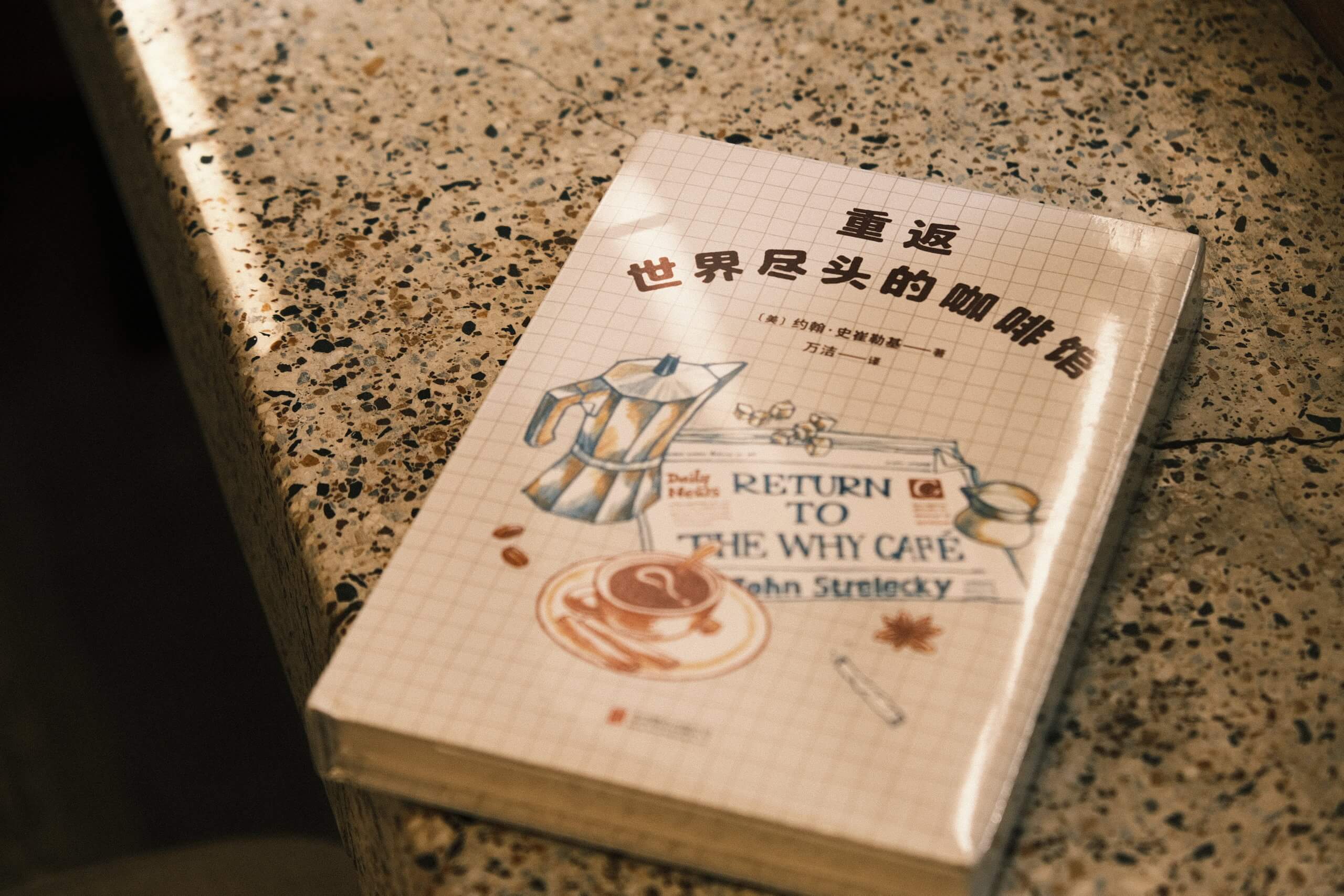

第四本書:《世界盡頭的咖啡館》

這是一本輕薄的小説,目前尚無繁體中文版,因此我手上的版本是簡體字版,由中國出版。

這本書的內容其實相當簡單。如果你讀過《傷心咖啡店之歌》,會發現那是一個脈絡完整的故事,而這本小說則更偏向輕鬆對話的形式,敘事風格簡約卻充滿韻味。

故事描述一位旅人,在旅途中因飢餓偶然走進一家咖啡館,與店主展開了一場關於人生的對話。在這些交流中,他逐漸對自己的生命有了新的體悟,彷彿找到了一些人生的線索,讓他少走了一些彎路。

書中的對話簡單卻富有啟發,讓人在閱讀過程中得以重新審視自己的人生,並找到值得反思的角度。

第五本書:《少,但是更好》

這本書緊扣現代社會的發展趨勢,在這個大量生產、過度消費的時代,書中提出了一個核心問題——我們真的需要做這麼多事情嗎?

我們為什麼要不停地忙碌?這些努力的最終目的又是什麼?是否有可能減少無謂的奔波,卻讓生活與社會產生更深遠的影響?

這本書特別適合那些每天從早忙到晚、沒有喘息空間的人。如果你曾經問過自己:「為什麼我一睜眼就是工作?到了晚上還停不下來?」那麼,這本書或許能讓你放慢腳步,重新思考並調整自己的生活節奏。

GL:您是如何挑選店內的設計選品以及書籍?是否有一定的方向?

目前書店的選書大致分為六大類別,分別是:

- 飲食與文化類別:這類書籍關於食物或文化的主題,探討與飲食、文化相關的議題。

- 旅行與攝影類別:旅行是我非常喜歡的領域,而攝影則是記錄旅行的最佳方式。這一類的書籍包括旅行的故事和攝影的作品,讓讀者在閱讀中感受到旅行的魅力。

- 家庭與人際類別:關於我們身邊的人際關係,以及家庭的互動,探討如何與家人和親密的人相處。

- 愛情、邂逅與遺憾類別:每個人都會遇到感情的故事,無論是浪漫的愛情還是那些充滿遺憾的情感過程,這類書籍探討了各種情感的可能。

- 夢想與快樂類別:夢想與快樂是相互聯繫的。擁有夢想讓你明白追求的過程也會帶來快樂。這一類書籍鼓勵人們去追求自己的夢想,尋找屬於自己的快樂。

- 時間與自我類別:時間有限,找到自己想做的事情是很重要的。這一類書籍幫助讀者了解如何在有限的時間內,更好地認識自己、生活和目標。

至於選物我們則有幾個標準:

- 職人精神:除了過往好好生活誌採訪的職人、創作者,我們也會選擇在自己領域中擁有專業精神的人,無論是手工藝品還是其他類型的商品,對品質的堅持是首要的。

- 文化和品牌感:具有文化背景,且具備強烈的品牌感。這樣的產品能夠體現深厚的文化內涵和用心經營的精神。

- 消費者需求與市場趨勢:商品應該符合消費者的需求,並且反映出現代人對於生活風格的需求。例如實用的生活用品,像是筷子等,都會是我們的選物之一。

GL:如果要給開書店的人建議,您會給他哪三個建議呢?

- 穩定的工作或資金支持

開書店之前,最重要的條件是擁有穩定的收入來源,或者至少準備好一筆周轉資金。如果剛好有自己的店面,那無疑會大幅降低經營壓力。因為一旦開始營運,你會發現每天的支出在不斷累積,無論是租金、水電、人事或進書成本,資金流動的壓力會遠超想像。若沒有其他穩定收入或充足的儲備金,這種財務壓力可能會讓經營變得更加艱難。

- 不要為了補助開店

開書店不該只是為了申請補助。雖然補助能讓你暫時減輕財務壓力,但它既無法帶來長遠的收益,也只是短期支持。更重要的是,你需要一個清晰的核心理念來支撐書店的經營。只有當書店建立在堅實的理念之上,才能在面對挑戰時依然保持熱情與動力。

- 確定開店的目標與定位

開書店前,目標與定位必須清楚。對我來說,員林沒有獨立書店,所以我選擇在家鄉開店,填補這個空缺。如果你對旅行感興趣,也許可以開一家專注於旅行書籍的書店;如果有其他主題方向,選擇一個具體的切入點,能讓書店的價值觀與特色更加鮮明。

- 堅持是關鍵

開書店並非短期內就能成功的事,過程中一定會遇到許多困難。如果沒有足夠的堅持,書店就會像煙花般短暫綻放後消失。堅持是經營書店的關鍵,唯有長期投入,才能看到書店逐漸成長,並真正成為社群的一部分。

這些建議來自我的親身經驗,堅持不容易,但當你看見書店一步步發展起來,那份成就感將遠超過過程中的辛勞。

GL:您希望來訪的顧客有什麼樣的感受?最希望他們帶走什麼樣的回憶?

我希望當顧客走進來時,能感受到這是一個充滿生活感的空間。雖然“生活感”這個概念有些抽象,但其實所謂的「生活感」便是這個空間能夠回應日常需求,讓人自在地停留。

當你需要一本書、想靜下心來閱讀、想喝杯咖啡或飲料、吃點甜點,這裡都有提供;甚至當你渴望一些藝文養分,這裡也有展覽與活動可供欣賞。

我並不追求讓人「驚艷」,這裡並非網美風格的空間,而是把我們喜愛的事物自然地呈現出來,讓來訪的人也能發現自己喜歡的東西。我希望顧客走進來時,能感受到「這正是我需要的地方」。如果這個空間能與他們產生共鳴,也許他們就會願意多待一會兒,讓這裡成為他們日常的一部分。

GL:那如果用一句話形容這個空間,你會覺得是什麼?

如果用一句話來形容這個空間,我會說它是“讓失敗者可以躲進來的空間”。這句話來自一位日本書店老闆,我覺得非常適合我們的空間。因為我自己並不算特別成功,甚至經常面對失敗。

如果你正處於低潮或焦慮中,走進來這裡,我希望它能稍微撫平你的情緒,帶來些許安慰。這與我們的slogan—“Enjoy your life”(享受你的美好生活)相呼應。不論你面對什麼,當你走進這個空間,或許你會發現,失敗並不可怕。

GL:最後,您個人對於好好生活的定義?

我認為是“可選擇”與“有餘欲”。

我們每天從起床開始,就面臨各種選擇:吃什麼早餐、走哪條路、處理哪項工作等等。但可選擇的意思是,這些選擇並不是外界強迫的,而是我們選擇做自己喜歡的事情,不僅僅為了薪水而做出選擇。

第二是“有餘裕”。指的是在有餘裕的狀態下,我們能夠釋放創造力,做自己真正想做的事。即使你的工作可能佔據了大部分時間,你仍然可以在其他時候自由安排,做自己喜愛的事,因為你是自己生命的主宰。如果能夠在選擇和餘裕之間找到平衡,那麼你就是一個好好生活的人,而我也是。

當你實踐這些,你的生活狀態可能會是小好、大好,甚至是非常好。只要你覺得自己過得不錯,那就已經很好了。