每個人心中,或許都藏著一間書店的模樣。也許是童年巷口的舊書攤,是放學後常去的靜謐角落,或是城市街頭一盞亮著的燈。對楊秋蘋而言,那間書店名叫「閱來香」,是她在63歲時重新啟程的起點。

在這裡,每本書都靜靜佇立,等待被翻開的那一刻。它們可能帶你走進一段歷史,開啟一場對話,或悄悄連結兩顆願意理解彼此的心。書與人之間,從來都不只有知識的傳遞,更是一種情感的流動。

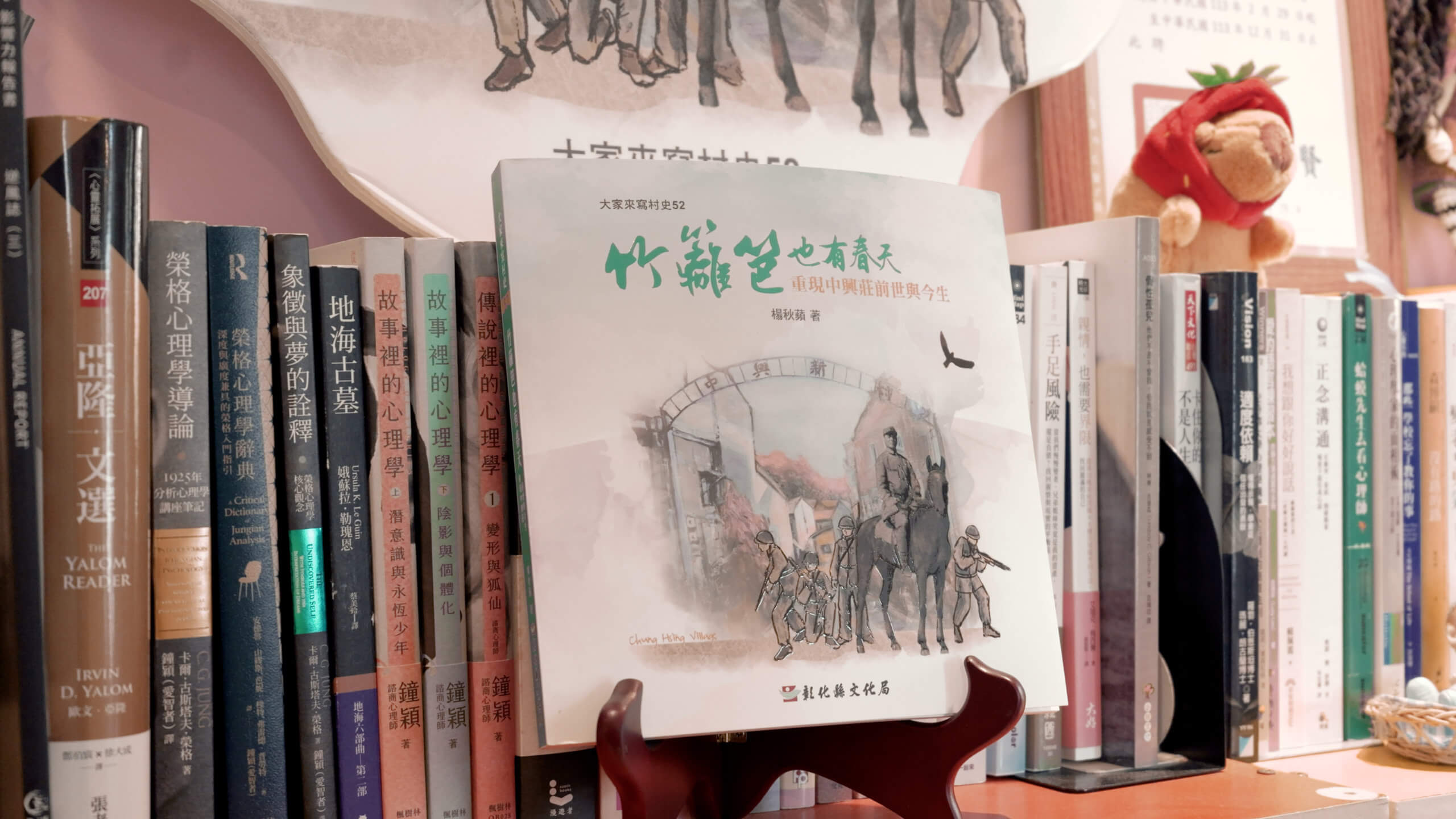

從兒時愛讀《老夫子》,到當記者時筆耕不輟;從記錄歷史創傷、寫下《竹籬笆有春天》,到如今在書店主持讀書會、與年輕人對談,她總是在書與人之間,尋找那條真誠的連結。而如今,她把這份關係化成一間書店,一份地方的記憶,一種微光的堅持。

這世界總有些理想看起來不合時宜,總有人選擇在不該熱鬧的地方點起一盞燈。但也正因為有這樣的人,這樣的書店,世界才多了些溫柔的堅持與不動聲色的溫暖。就像「閱來香」這個名字,書香不只留在紙頁之間,也在人與人的往來中靜靜飄散,長長久久。

書與人之間,歲月的交會

我是秋蘋,今年63歲。這間小書店,是我退休後人生下半場的開始,也是一次不期而遇的夢想實踐。

我在中國時報擔任記者多年,退休後我開始思考:接下來的日子,該怎麼安排?就在這樣反覆尋找答案的過程中,童年的記憶浮現了。我忽然想起,人生中最幸福的片刻,往往是在與書相遇的時候。那是一種純粹、安靜而深刻的幸福。於是我想,也許,我可以再次回到與書相遇時。

開書店對我來說完全是陌生的領域。我沒有任何經驗,也不知道書店應該是什麼模樣。於是我和家人一起討論,找出一個屬於我們的方向。孩子跟我說:「媽媽,你這麼喜歡和人聊天,不如讓書店成為一個可以讓人來和你談心的地方吧?」我聽了覺得很對。書,也許不只是商品,而是一種媒介—讓人彼此靠近、理解、傾聽,最重要的是分享。

2023年3月8日,我的書店正式開始運作。除了販售書籍、飲品、甜點,我也舉辦讀書會。

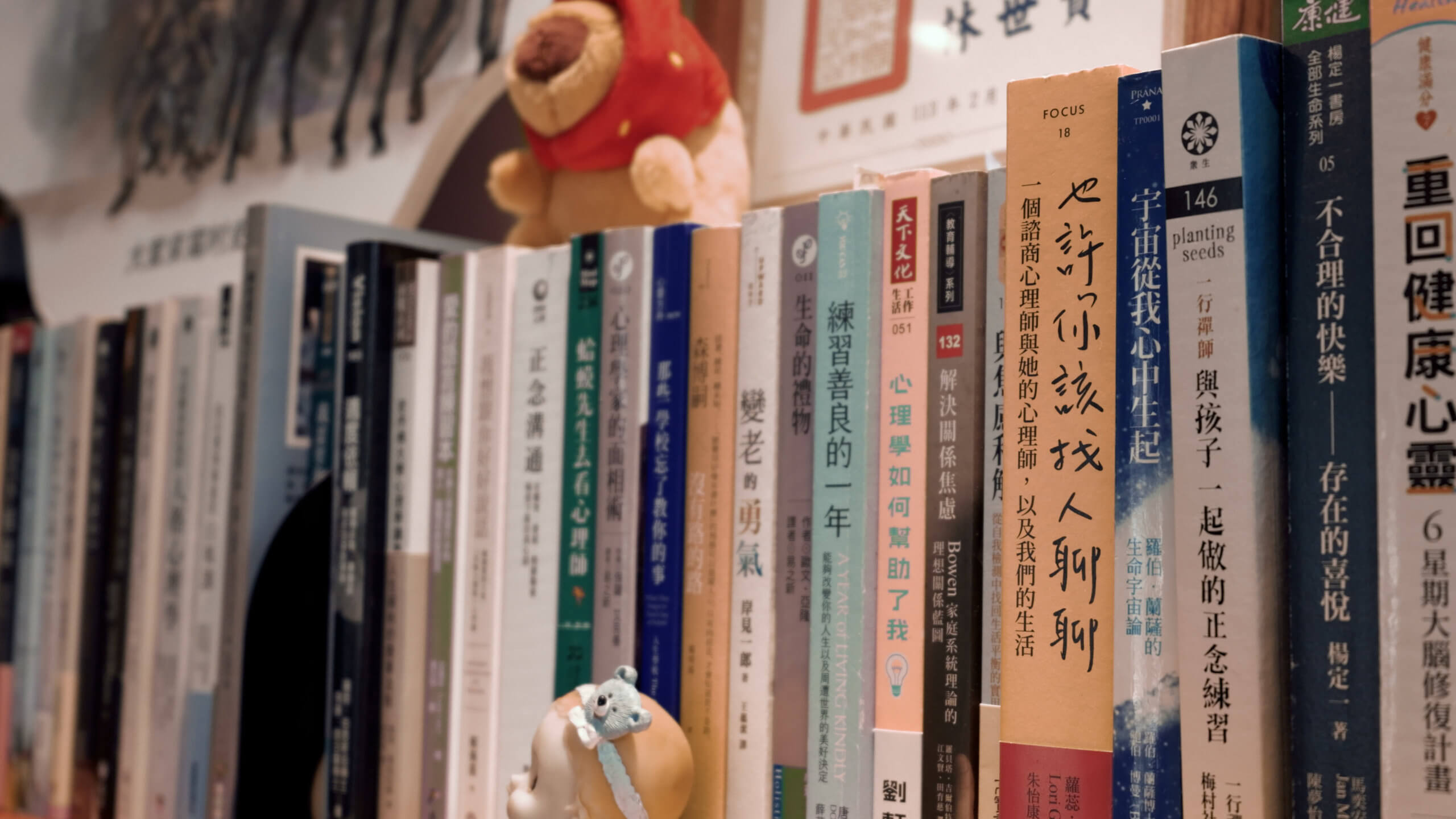

透過書當作媒介,與人交流。到現在已經帶了十本書,每個月一本,且每本書我們討論四次,每次針對不同章節進行探討。我的讀書會方式有些與眾不同,我會準備講義並進行問答,這樣的方式讓參與者更有思考的空間。我希望大家能夠思考,很多人很會讀書,可能每年讀好幾本,但如果沒有深入思考,那讀書的意義在哪裡呢?我們並不是在比誰讀得快或讀得多,而是看書本和你之間的連結。

這個讀書會,除了會分享我喜愛的心理學、哲學書籍外,更以眷村歷史為定位,主軸為「眷村與在地共融」,這源自於我自己撰寫的一本書《竹籬笆有春天》。這本書是我在離開媒體職場後,經由作家康原老師的鼓勵下完成的。當時我擔任社大主任秘書,康老師對我說:「秋蘋啊,你文字能力這麼好,應該留下一點什麼。」我原本一直覺得「寫書」是一個很遙遠的目標,但當我真正開始深入探訪古龍山後方的彰化中興莊眷村後,我被它深深打動了。

在1949年有一群由高芳先將軍帶領的子弟兵、眷屬,從山東坐上渤海輪撤退來台,原本預計於端午節前後抵達基隆港,卻因蔣介石下令繼續至海南島剿匪,一路顛簸,直到1950年才在高雄上岸。他們衣衫襤褸,坐著火車北上,被各縣市拒收,最後輾轉來到彰化。當時的彰化縣長陳錫卿不忍他們流離失所,便在古龍山後方提供不到兩公頃的土地,搭起竹籬笆,讓他們落腳,那便是中興莊的起點。

中興莊是全台灣886個眷村中,極少數被指定為「必須保存」的13個之1。它的獨特性,不只是建築形式,而是那段極具代表性的歷史記憶,一群原是武術館成員的山東人,從抗日、剿匪、流落異鄉,經歷了幾經波折,終於在彰化定居以為可以從此免除戰爭,卻又遭遇823砲戰繼續前往金門捍衛土地。他們的故事,不只是歷史,是生命的韌性,是離散與落地生根的見證。

我的公公,他也是一位外省老兵。在他生前,經常與我分享那個年代的故事。我曾對他承諾要把他的故事寫下來,但當時還在新聞工作中,無力實現。直到退休後,才透過這本書,重新連結起那些口述與記憶,也算是彌補了自己內心的小小遺憾。

我是金門人,十歲時由父親帶著全家從金門搬到台北。那種離鄉背井的感覺,我非常能夠感同身受。雖然當時年幼,但我仍然記得初來台灣時,那種舉目無親的陌生感。回想起來,我與中興莊眷民的經歷,有某種程度的共鳴。更重要的是,若不是他們在823砲戰時守住金門,金門或許早就淪陷,我的父母可能也無法相遇,自然就不會有我,所以我懷著深深的感恩來寫這本書、經營這間書店。

我的書店不只是賣書的地方,它是一個人與人、人與歷史、人與土地重新建立連結的所在。希望來這裡的人,不只是翻開書本,也能翻開自己心中的故事,讓這片土地的過往與未來,在對話與閱讀中緩緩展開。

給迷路的人,一盞微光

我一直希望,這塊土地能夠安穩平靜,人們能夠歲月靜好,不再有戰爭威脅。或許正是這樣的心情,讓我開了這間書店。

對我而言,這間書店是一處桃花源。就像竹林七賢隱入山林,我也在這裡,為自己尋一個心靈得以安放的所在。離開記者身分後,外面的世界依舊喧囂,而我已不再擁有藉輿論改變世界的力量。但在這裡,我仍願守住一點微光,盡一份微小卻真實的社會責任。

這間書店,距離彰化師範大學與彰化高工只有短短三、五分鐘路程。也因此,不到一年的時間裡,九成的客人都來自彰師大的學生與老師。國文系系主任、輔導與諮商系系主任、歷史研究所教授,甚至連機械系所長,都曾造訪。

他們對我充滿好奇:為什麼一位退休老人,會選擇在這樣的地方開書店?在如今的時代,書店早已成為稀有風景,更何況是在校園外的一隅。

有一天,國文系系主任甚至帶著系上幾乎所有教授來聽我分享。他們坦言,在推廣閱讀的過程中,手機的誘惑太強,學生們早已習慣快速、短暫的刺激。要讓他們重新慢下來,回到紙本、進入深度閱讀,是極大的挑戰。我說,我當然知道這是挑戰。但如果我們把閱讀當成一種可以多元接觸的經驗呢?比如我曾在這裡辦過《小王子》的讀書會:先播放電影,讓大家從影像切入,再開啟討論。每個人的感受不同,故事因此變得立體,閱讀變得不再遙遠。

我也請來彰化旅庫的創辦人—小王子,來分享他的故事。他告訴我,他之所以叫“小王子”,是因為在他人生低潮的時候,他走進了書店,隨手翻開一本書。而那本書,正是《小王子》,它陪伴他度過了人生中最艱難的時光,讓他重新找回了自己,找到了生活的力量。

他的經歷,我感同身受。從小到大,書一直是我最好的朋友。無論身為職業婦女、母親或媳婦,人生再怎麼卡關,我最喜歡做的事,就是逛書店。

有人說煩惱時不是應該大吃大喝,或找朋友傾訴嗎。但我認為,朋友未必隨時都在,而書店的那扇門,就像一道屏障,隔開外頭的喧囂。書架上的一本本書,是無聲的療癒。每翻一頁,心裡就慢慢長出一點力量。

當我開了這間書店,我也想把這樣的感覺找回來。於是每當學生或老師走進來,我的第一個念頭總是:「我想認識他,我想跟他做朋友。」後來,彰師大的學生們甚至替這裡取為:「很好聊書店」。因為這個阿姨,總愛問:「寒假快到了吧?要回家了嗎?」這樣的日常問候、關心、談心,也讓不少學生在書店裡掉下眼淚。也許,我就像個媽媽。媽媽就很囉嗦,會關心你天冷有沒有穿暖、餓了沒、最近過得好不好。這樣平凡的關懷,可以讓人感受到被理解、被照顧,不只是店主與客人的關係。

這間書店某種程度已經滿足我當初的想像。既然還有時間和能力,那就讓這間書店成為一個角落:你可以放鬆,不論是買書、看書,還是打打報告,讀自己的教科書,這裡,都歡迎你,就像偷得浮生半日閒。

因為,有時候,我們只需要一個地方,短暫地,和自己在一起。

書與人生:從漫畫到巨流河,從低谷到探索自我

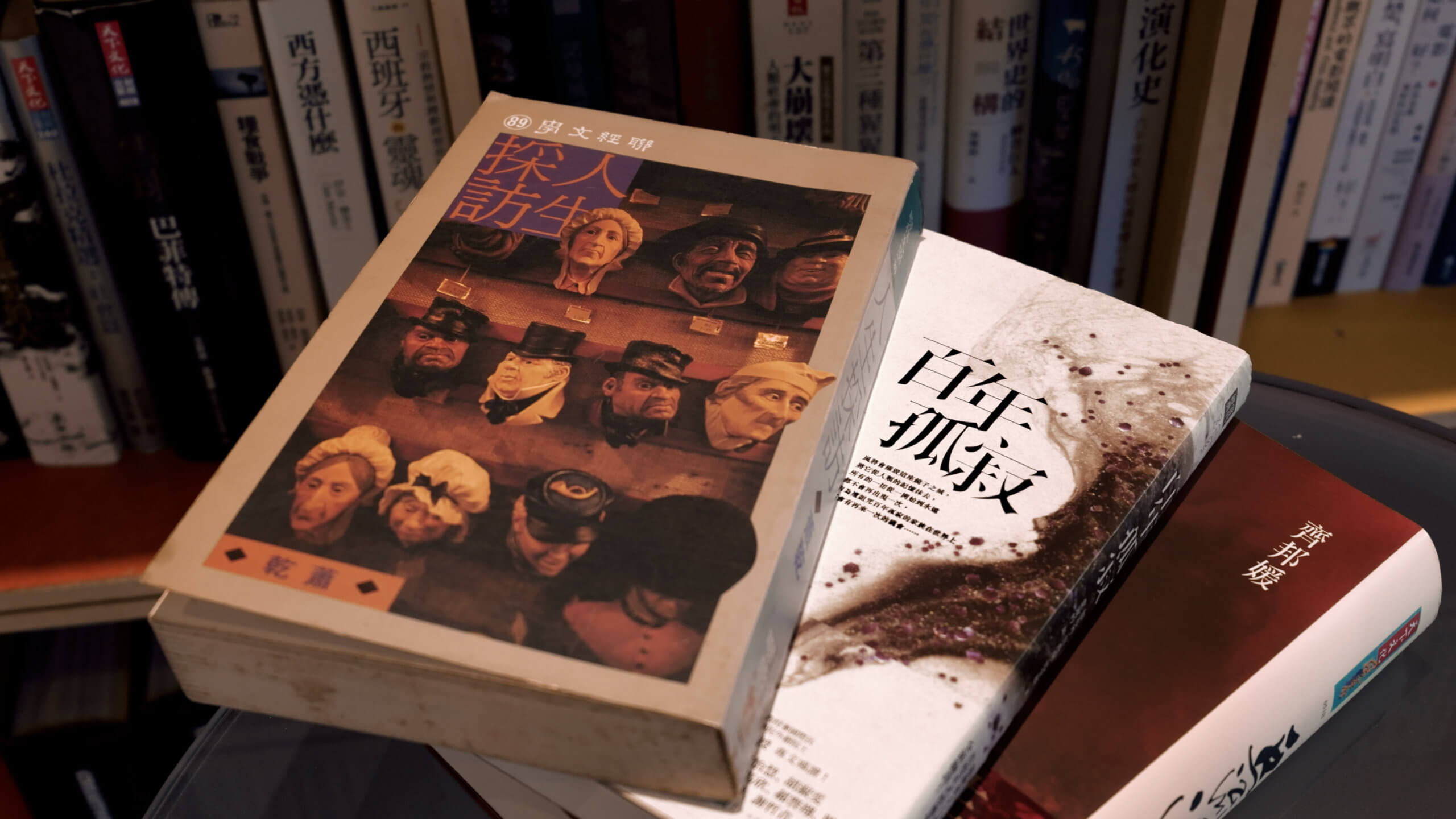

從童年的《老夫子》,到影響我選擇記者之路的《人生採訪》,震撼心靈的《百年孤寂》,以及貼近土地與生命經驗的《巨流河》。其實,這幾乎勾勒出我一段又一段的生命歷程。

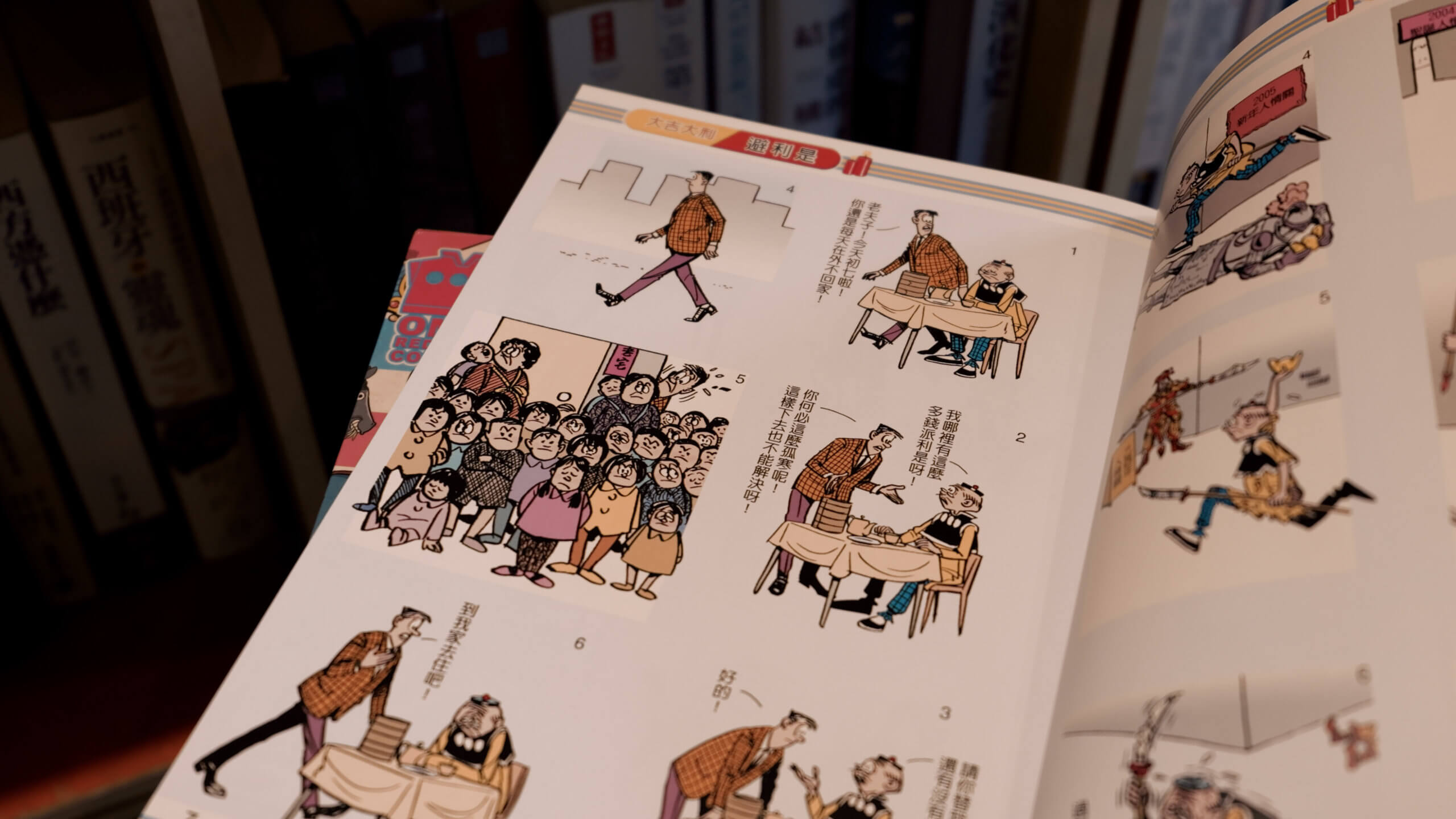

小時候,我沉迷於《老夫子》漫畫。老夫子雖然外表古板,但他總是用幽默和智慧,穿梭在日常生活中,留下許多發人深省的「老夫子語錄」。對童年的我來說,他不只是一個漫畫人物,更像是一個懂得生活、懂得思考的人。

隨著年紀漸長,我開始接觸更厚重的閱讀,比如《百年孤寂》和《巨流河》。從這些作品中,我深刻體會到,每個人都有獨一無二的生命脈絡,不會永遠順遂,也勢必經歷挑戰、挫折和低谷。正如張忠謀曾說的:「我們看到的是成功的結果,但其實成功是特例,無數的失敗與挫折才是日常。」成功的人生,其實是一次次不被打倒的積累。

張忠謀也是一個閱讀者,直到現在九十幾歲高齡他仍然保持著閱讀的習慣。他認為,大學時期的通識課程,是他人生中最寶貴的養分,閱讀不只是知識的累積,更是生命韌性的來源。

2020年11月,一個寒冷的冬天,我看到一則新聞:台大在一週內失去了三位學生,且分屬不同科系。這個消息深深震撼了我,我不禁問自己:即使是人生勝利組,為什麼還是有人過不了那道心坎?

我跟家人討論後,才知道他們也曾經有過類似的低谷經驗。比如我先生,他在台中一中是頂尖學生,但到了台大,面對總是能考滿分的同學時,也曾經深感自卑和無力。幸運的是,他遇到了一位溫暖的學伴,陪他走過了最艱難的時光。如果沒有這樣的陪伴,也許結果會很不一樣。

人在低谷時,需要找到支撐自己的力量。對我來說,除了家人和朋友,閱讀一直是我重要的支柱。無論是書本、講座還是電影,它們在我迷惘時,總能提供新的角度,讓我重新認識自己。

但令人憂心的是,現在的年輕人,似乎缺乏這種自我支撐的能量。從台大學生的案例到我經營書店時與學生的對話,很多人告訴我,他們是靠安眠藥熬過每天。許多老師也證實,學生服用安眠藥、抗憂鬱藥的比例異常高。這讓我反思,我們改革了那麼多次教育制度,卻沒有讓孩子們變得更快樂、更有信心面對人生。學校教育裡缺乏哲學思考,讓孩子們無法練習面對。他們在社群媒體的影響下,不自覺地拿自己的生活去與別人比較,逐漸懷疑自己存在的價值。

其實人生沒有標準答案,成就也不應該有時間表。我們不必在某個年齡交出一張張符合期待的成績單。真正重要的是:能不能認識自己,接受自己,並且在低潮時找到自我修復的力量。

因此,我在書店推動的讀書會中,其中有個主題是「探索自我,認識自己」。我希望透過閱讀,幫助更多人,尤其是年輕人,重新找到自己存在的意義和方向。從小到大,我知道自己是一個愛讀書的孩子。書本對我而言,從來不只是文字的堆疊,它們是一扇又一扇,通往內在世界的大門。

滿滿誠意的甜點:從家庭廚房到專業味蕾

我最大的底氣來自於我先生。也正因如此,我能夠自在地在這裡實驗、學習與分享。

閱來香的甜點,背後靈魂人物就是我先生─我們戲稱他為「苦主先生」。他是一個非常有趣的人,從未上過任何餐飲學校,全靠自己在網路上學習。從YouTube影片、國外網站上自學甜點技巧,因為我們過去曾在國外生活,所以他的語言能力讓他能輕鬆吸收各種國外資訊。

他的學習方式非常認真。比如說,他想學做布朗尼,就會搜尋各大米其林三星、五星主廚的教學影片,逐一筆記、修改配方,不斷練習與調整。慢慢地,他的布朗尼也有了獨特而精緻的風味。

曾經,有兩位學生特別喜歡布朗尼。那位女生一走進門就篤定地說:「我要布朗尼,不用看其他的。」她告訴我,她吃遍了全台灣的布朗尼。當下我心想:「完了,這是來踢館的高手嗎?」。但讓我又驚又喜的是,她只吃了一口,便大聲說:「完勝!」她還分析得頭頭是道,一口氣指出我們使用了第一品牌的巧克力、烘焙手法精準到位,連原料的來源和等級都能推測出來。當時我心裡還偷偷想:「真的嗎?我要回去問一下我先生。」結果,真的全中!

那次之後,我還特別去問了ChatGPT:什麼叫「最好吃的布朗尼」?列出來的10大標準,我們的布朗尼竟然一項項都符合,包括最後灑上的玫瑰鹽,鹹甜平衡得恰到好處,還有親自烘烤的夏威夷豆,每個細節都不馬虎。

其實,先生一開始是為了家人而學做甜點的。2017年左右,當時我在台北照顧生病的母親,我的先生,竟然被孩子們半推半哄地拉進了廚房。他的第一道作品是「雪花鍋貼」,還拍照傳給我。我一看,還以為他偷截了網路圖片,因為那鍋貼太完美了。沒想到,女兒笑著說:「我們都吃光了,沒有留給妳一顆!」。

從那之後,他一步步從鹹食到早餐麵包,再到甜點,慢慢摸索、累積經驗。他常說,做甜點是「科學」,每個比例、每個溫度、每個步驟都不能出錯。為了做到精確,他甚至買了最小單位的精密秤,每個材料都要準確無誤,一點點的誤差,都會讓成品失去靈魂。就像那位一吃就說「完勝」的學生,如果我們有任何馬虎,馬上就會被識破。

所以,我們始終用最滿的誠意對待每一道甜點,每一次的上桌,都是凝聚了無數次的嘗試、無數個夜晚的調整,只為了讓每一位品嘗的人,都能感受到那份堅持與用心。

至於內場,先生總是小心翼翼地把我「隔離」在外。他笑著說:「妳還是在外面比較好,不然甜點品質會失控!」我也笑著接受,畢竟,看到他在小小的廚房裡,認真而專注地打造出一個個令人驚喜的甜點,我只覺得,這份誠意,真的很美好。

想開書店嗎?先問自己這三個問題

如果你正在思考開一間書店,我想給你三個建議,但這些建議不會是選書、裝潢或社群經營的操作面,而是你必須回到最根本,問自己:你跟書之間,是什麼樣的關係?

你也許會說:「我喜歡書。我想要有個空間可以賣書、放書,加點甜點、弄點氣氛就很好了。」聽起來一切都到位了,但這樣的書店,真的能讓人留下來嗎?能讓人感覺到,它有靈魂嗎?有性格嗎?我始終相信,一間書店能不能打動人,關鍵在於經營者與書的關係,是不是夠深、夠真。如果你自己都說不出書對你的意義,那走進來的人,又怎麼可能感受到這個空間的價值?

我記得有一次,一位來自彰師大輔諮所的研究生走進我的書店。他一進來就激動地說:「阿姨,我等你這樣的書店等了六年!」我愣住了,心想我們好像不認識,他怎麼對我這麼熟稔?他告訴我,他住在附近六年,唸了四年大學、兩年研究所,卻一直找不到一個能讓他放鬆、喘息的地方。他說:「我一進來,就覺得這是為我打造的。」我邊聽邊感動,心裡卻也哭笑不得,我開店之前竟然沒調查過附近有沒有書店,純粹是因為我想開,就開了。這樣的任性,其實也冒著風險,但很奇妙,我們好像都不怕,因為內心早有答案。

那位學生讓我更深刻地體會到,一間書店的價值,不只是一個空間或商品,而是一種連結、一種被看見與理解的熟悉感。

這先書店它是我先為自己實現的一個夢

這個夢,從我當記者的時候就埋下種子。我不羨慕別人家境如何、長得多漂亮。因為人生到最後,我們終將離開這世界。重要的,不是曾擁有什麼,而是—我們留下了什麼。

我留下了一個家庭,有兩個孩子,一位支持但也曾忐忑的丈夫;我也留下了一間書店,一個讓人可以安心呼吸的地方。

所以,如果你也想開一間書店,不論你幾歲,我想邀請你問自己這三個問題:

- 你和書之間,有什麼關係?

- 你想為這個空間創造什麼?

- 你是否願意與他人分享你所創造的?

如果這三個問題的答案,你都想清楚了,那麼,歡迎你走上這條任性的路。

曾有位客人好奇地問我:「楊阿姨,你早上十點有讀書會,從十點忙到十二點,下午又要接待客人。我晚上七、八點來,你還能陪我聊天到十點,為什麼整整十個小時你都不覺得累呢?是吃了什麼大力丸嗎?」

我笑著回答:「可能是我鐵打的身體吧。」但其實更真實的原因是,我早年當記者時,已經習慣在工作與休閒之間快速切換。對我來說,就像有個開關:客人還沒來的時候,我可以自在地放鬆;一旦客人進門,開關打開,立刻全神貫注,就像當年跑新聞、做訪問一樣,專心投入。

而當一個階段的工作結束後,我也懂得好好沈澱、消化,甚至把感受轉化成文字。很多人以為寫稿是工作,但對我來說,那是放鬆的時刻,我可以天馬行空地想像,是我創意最自由流動的時候。

我的確會累呀,每天回到家,頭一沾到枕頭,三秒鐘就睡著了。但那種累,是幸福的累。我從不需要依靠安眠藥,每一夜的沉睡,都是最純粹的充電。

無論是書店、咖啡館,還是其他創意空間,最重要的始終是:忠於自己的初心。要不斷問自己:「我做這件事,是不是還符合我的初衷?」。

有一天,一位彰工的學生在門口徘徊,來來回回好幾次。我以為他在找同學,可那時店裡坐的幾乎都是大學生。出於好奇,我走出去問他:「你在找人嗎?」,他搖搖頭,害羞地說:「我想進去看看書,可是有點怕。」。

原來,他是怕規矩。他說,小時候很喜歡看書,爸媽也常買給他。可從國中、高中開始,老師總要他們寫讀書心得,當時為了成績,閱讀反而變成一種負擔。

聽著他講,我心裡一陣酸,閱讀被功利化之後,孩子們慢慢地,失去了與閱讀的自然連結。也難怪,長大後,他們即使有空,也很難再回到閱讀裡。日常生活已經讓人疲憊,哪還有力氣翻書?

所以我一直在想:閱讀,到底是什麼?

如果閱讀只是工具,那麼一旦這工具不再需要,人與閱讀的關係就結束了。但如果我們可以重新轉譯,讓閱讀成為一種純粹的探索、一種讓心靈呼吸的方式呢?

我想,這也是我開店、接待每一位來訪的朋友,無論早晚,都帶著滿滿熱情的原因吧。因為只要忠於初心,每一天的忙碌,都是充滿意義和光亮的。

好好生活,是一張能圍坐的餐桌

我不會用社會的標準來衡量自己的人生,之所以能這樣想,或許要感謝從小在戰地長大。那是個很特別的起點,我五歲時,和爸爸從金門到台灣出差,卻因為貪看老夫子的漫畫,差點成了失蹤兒童。那年,我五歲,人生的起跑點就充滿混亂與驚險。

我在金門長大,從小,我就習慣了「單打雙不打」的日子,只要傍晚天黑、炮聲響起,我們就得躲進防空洞。那些在黑暗中炮聲咻咻作響的夜晚,我多麼渴望能和家人坐在餐桌前,聊聊天、吃頓熱飯。因此我很重視餐桌,即便來成為記者後工作繁忙,我仍堅持每天親手煮一頓飯。

後來,在我父母的努力下,我們全家從金門來到台灣,搬進北投的眷村─婦聯三村,那是我阿姨借給我們住的房子。當時我們一無所有,連買房子的能力都沒有,靠著親人的幫助才安頓下來。

在眷村,我學會了分享的價值。那是一個家家戶戶互相照應的社區─你家包餃子、我家做小菜,大家交換著吃,那種人情味深深滋養了我。雖然我不是外省人,但他們沒有人把我當外人。在那裡我感受到,只要願意分享,人與人之間真的可以有善意與溫暖。

這些經歷對我影響深遠,也成為我後來開書店的初衷。我想分享我一路走來的生命歷程、學到的事、感受到的東西,不只是書本上的知識,而是實實在在的生活感受。在這樣的分享中,每個生命都會產生碰撞與共鳴,彼此成長。

所以,「好好生活」對我來說,就是這麼小的一件事─可以煮一頓飯、坐在餐桌上,和家人說說話;可以在安靜的書店裡,細細讀一本書。生活不是拿來和別人比拼的,它是用來珍惜與創造的。只要有心,簡單的日常,就是最美的風景。