南方書店,作為一家悠久歷史的書店,不僅見證了台灣出版界的變遷,也成為了無數人與書籍之間深厚情感的承載者。在這次專訪中,我們有幸與南方書店的第三代負責人—陳峻昕,深入探討這家書店的過去、現在與未來。

時代的變遷,使得許多書店的命運早已註定,成為歷史的塵埃。然而,南方書店卻以一種令人意外的方式,突破了這樣的命運。曾經,許多人認為它早已倒閉,但正是一本書,讓這家書店重新與過去的讀者建立了聯繫,並逐步走出陰霾,重拾光彩。

自創立以來,南方書店已經走過了數十年。這家書店經歷了多次空間、經營模式及文化氛圍的轉型。然而,無論變遷如何,它對書籍的熱愛與對閱讀空間的珍視始終未變。陳峻昕與她的姊姊接過家族的接力棒,在不斷變化的時代浪潮中,帶領書店逐步轉型,從最初的工具書販售,到如今引入更多元的書籍,滿足現代讀者的需求,這一切都見證著南方書店的堅持與蛻變。

Good Life(以下簡稱為GL):請您自我介紹,以及南方書店?

大家好,我是陳峻昕,目前是南方書店的負責人。

南方書店的歷史可以追溯到我阿公那一代,我也因此被稱為「第三代」。創辦人是我阿公,之後由我們的掌櫃接手,再傳承給我媽媽,最後由我繼續經營至今。

書店最初並不在現在的位置,而是設在光復路一帶,也就是火車站後方、面向大馬路的地方。大約在2008年左右,考量到原址的安全問題,我們才決定搬遷至現在的店面。

每當媒體或記者來訪時,常會問我:「開書店的契機是什麼?」這個問題,其實我也只能從長輩口中聽來,因為真正創立書店的是我阿公。

阿公當年念的是台大法律系,但那個年代社會環境特殊,身為台灣人,即使讀了法律,未來的發展依然有限。他的岳父,也就是我的曾祖父,認為還是應該有一份穩定的工作,於是建議他開書店。

最初的書店就是從位於光復路的住家開始經營的。如今我們所在的這棟建築,則是一點一滴,靠著書店的收入慢慢興建起來的。

GL:當時住家跟書店是一起的?

一開始,南方書店是住商合一的形式,書店和家就設在同一個地方。後來蓋了這棟新建築之後,家人先搬了過來,但書店仍然維持在光復路的舊址。直到我媽媽那一代,才重新將書店與住家整合,回到現在這樣書店與生活共存的樣貌。

回頭看,這段轉變的過程其實還滿有趣的。

若有人問我們書店的書籍風格,其實從早期來說,是以工具書為主。那個年代出版受到許多限制,工具書相對不會惹麻煩。其中最常見的是「通書」,有點像現在的節氣APP,會告訴農民何時播種、插秧、收成或休息,整個農事節奏都照著它進行。

另一類則是教科書。當時教科書內容較無敏感性,也被視為安全的出版品。因為當時出版品本就有限,書的功能性遠遠大於娛樂性。

直到後期,書籍種類才漸漸多元化。我開始有印象的時候,正好是歐美娛樂小說大量引進的年代,例如《魔戒》、《哈利波特》等,還有像《壹週刊》這類刊物,整個市場開始變得豐富起來。

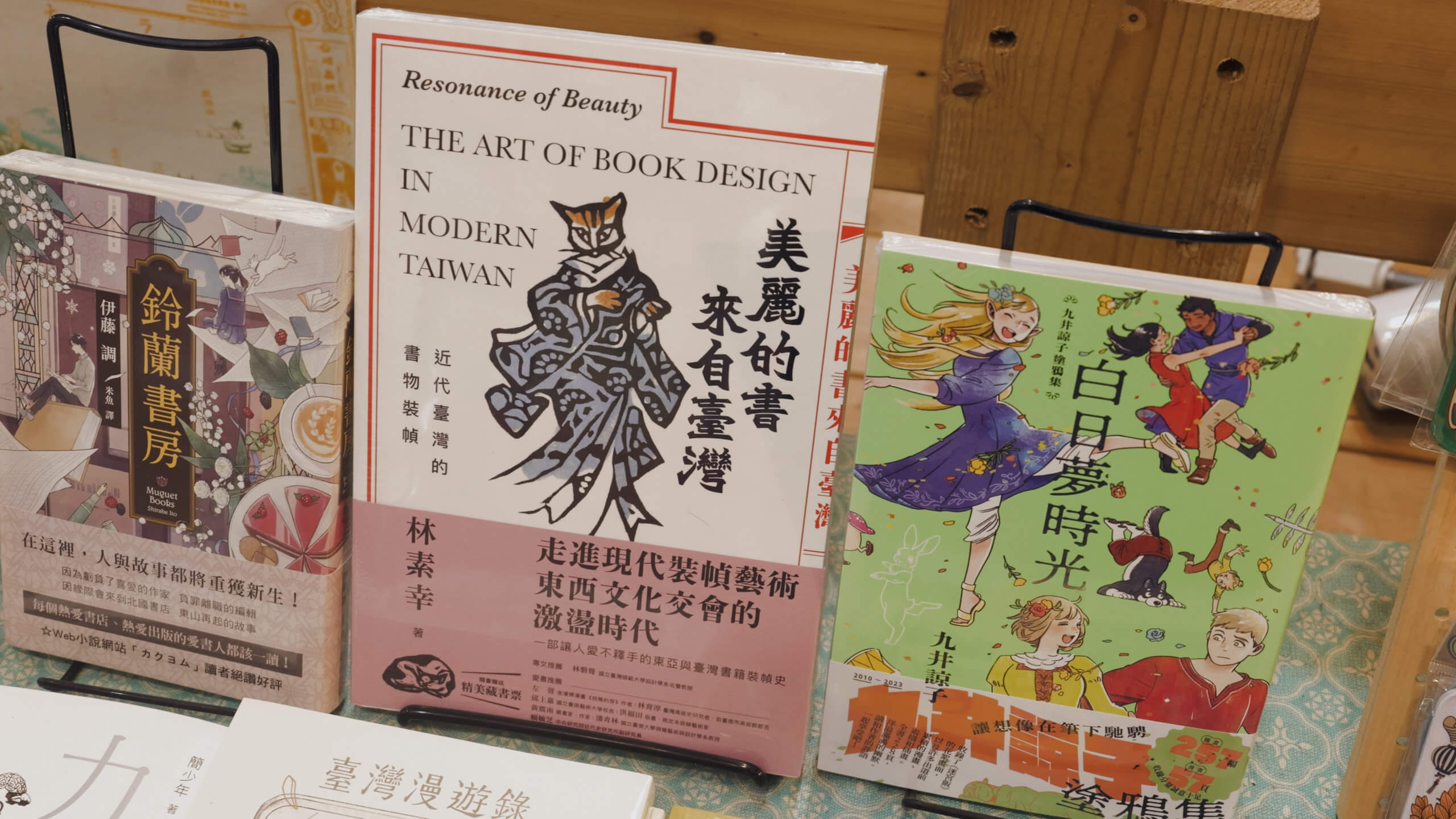

那時候可以說是百花齊放,連封面設計也愈來愈講究。不像早期的書籍,封面通常只有書名,看起來像字典一樣,沒有插圖也沒有設計感。後來,封面設計才開始講究排版與插畫,試圖吸引讀者的目光。

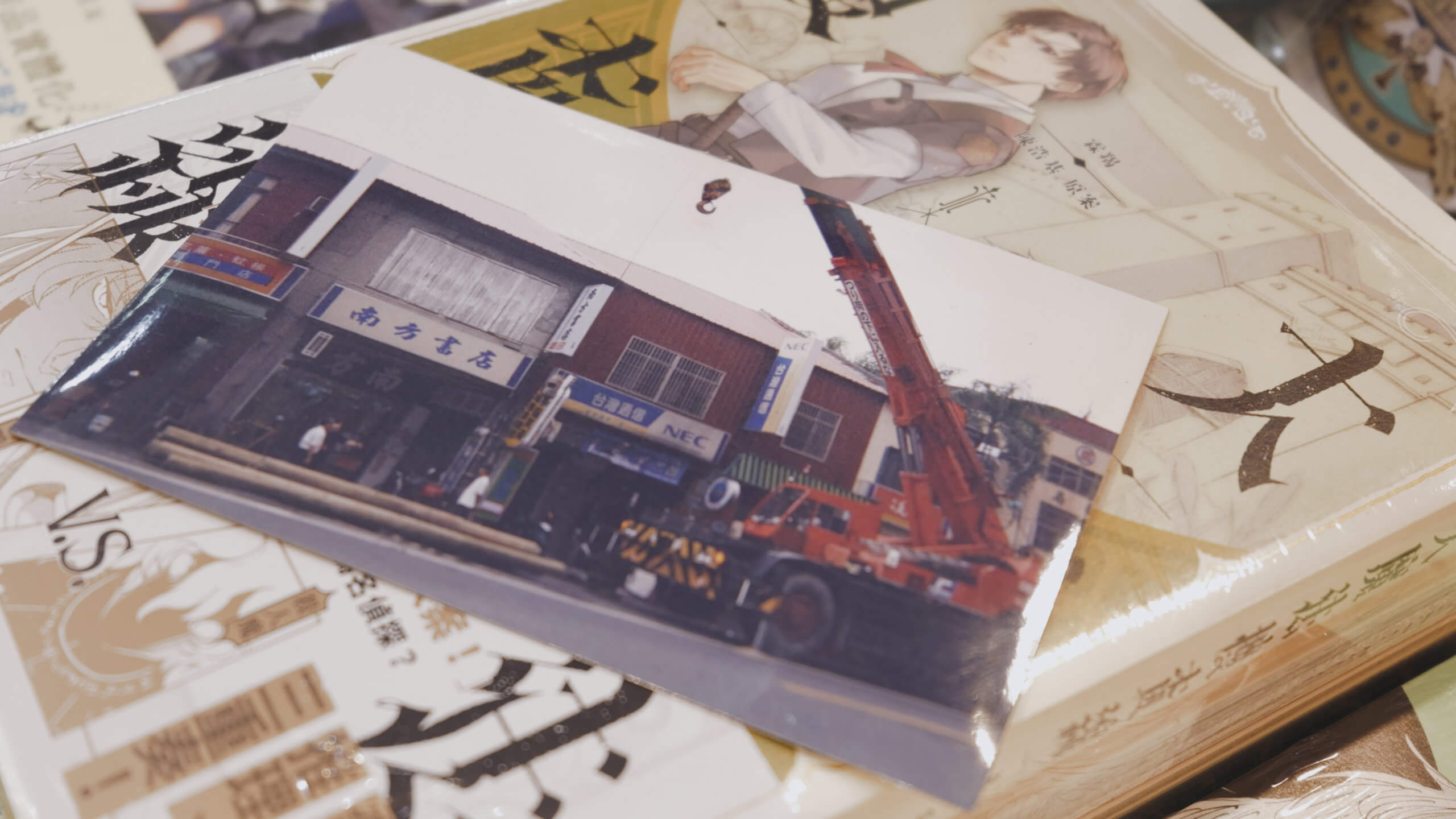

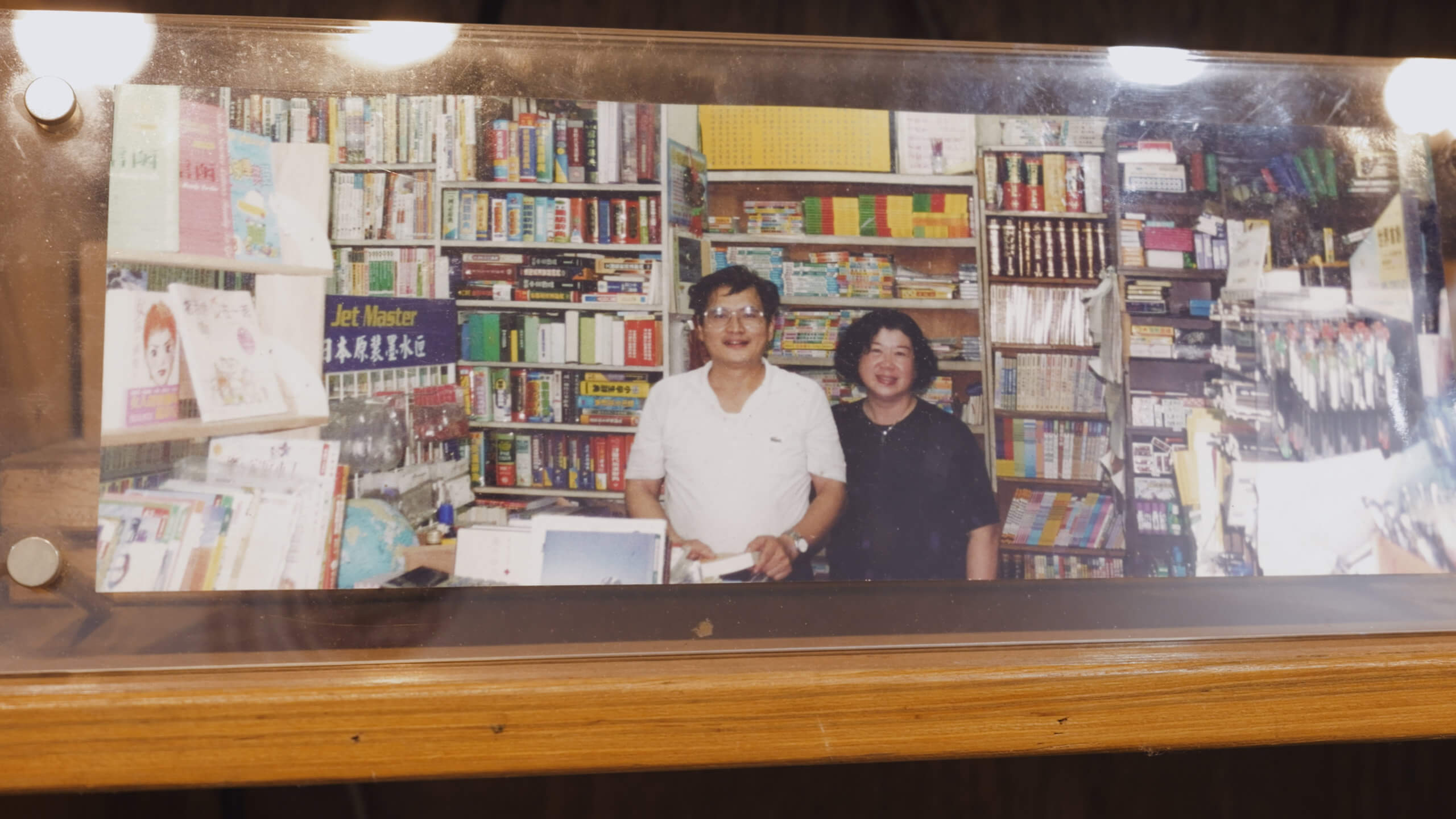

我們至今還保留著舊書店的照片。那個時期最講究的就是「容積率」,簡單來說就是「塞好塞滿」。當時不太重視閱讀空間,走道很窄,幾乎每個角落都塞滿了書櫃。像現在訪談的這個位置,過去其實也曾是擺書櫃的地方,根本沒有讓人坐下來閱讀的空間。

當年的觀念是:書店是一個「買完就走」的地方,不是給人慢慢看書的場所。來買書的客人通常都知道自己要買什麼,而不是進來隨便看看。有「試閱」這種概念,其實是近幾年才逐漸被接受。

如今,不論是實體書店還是網路書店,幾乎都會設有試閱區,甚至能讓讀者坐下來翻閱,看看這本書的內容與風格是否適合自己。閱讀習慣的轉變,讓人感觸良多。

在我還小的時候,南方書店主要販售工具書與教科書。但有一年情況突然改變,我那時大概是國小,某一年開學季,教科書銷售幾乎停滯,沒什麼人來買。後來才發現,原來是學校的採購模式改變了。一些上游中盤商開始跳過我們,直接對接學校,由他們統一供書,省下成本也能提高銷量。

當時其實隱約覺得不太對勁,但因為資訊不像現在這麼發達,也沒有社群平台可以即時交流、掌握市場動向,等到真的發現問題,已經錯過了開學潮,那一季的教科書都賣不動了。

從那之後,我們開始調整策略,把教科書退回給出版社,另尋經銷商合作,轉換書種、改變經營方向,這才慢慢走向下一個階段的發展。

GL:當時您們具體做了哪些轉變呢?

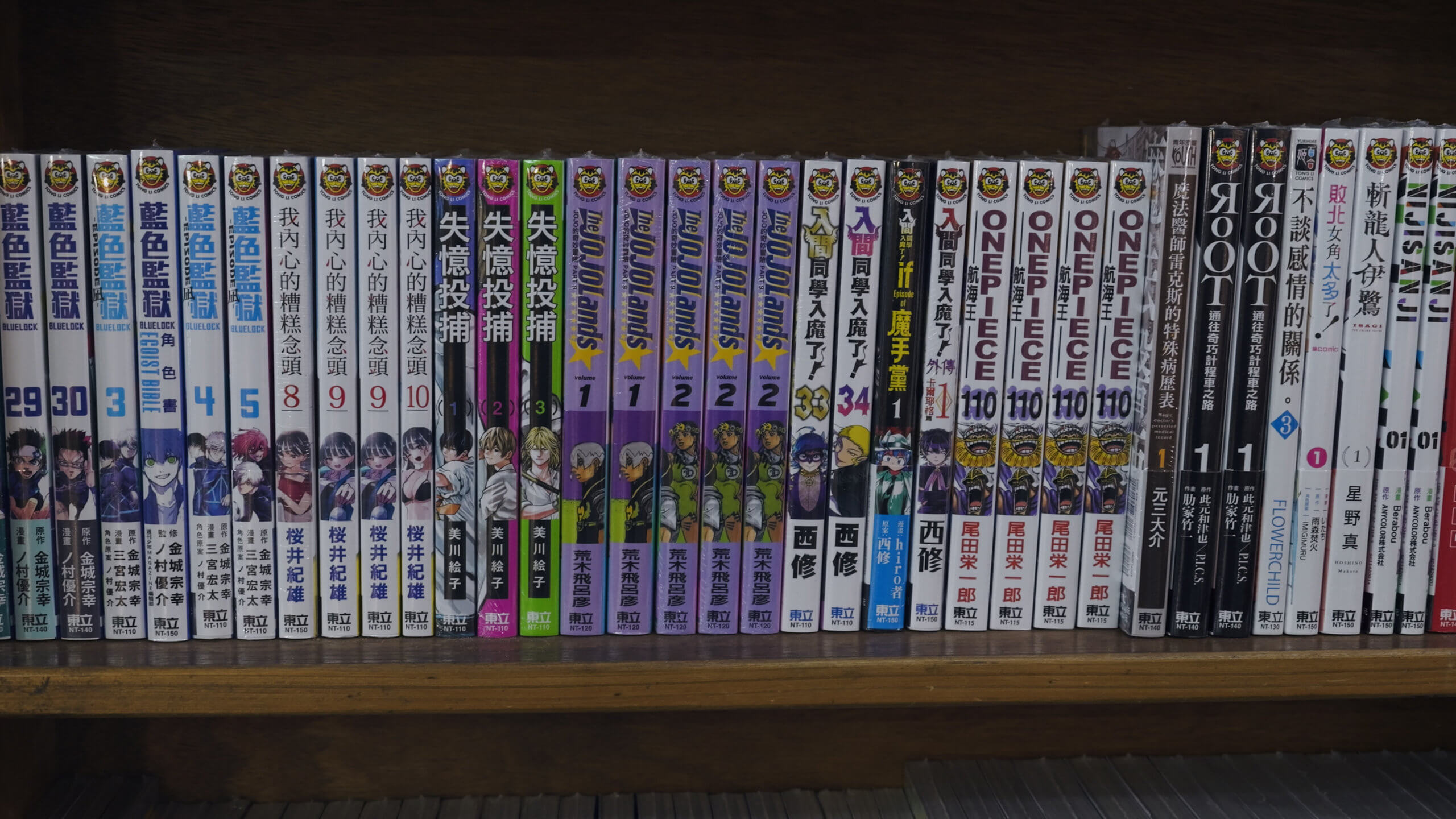

娛樂類書籍的增加,是當時最明顯的變化之一,特別是歐美小說與漫畫的大量引進。

大約是在1990到2000年間,台灣的漫畫市場開始擺脫過去盜版盛行的狀況,逐漸邁向正版授權與簽約制度。那個時候,漫畫成為相當受歡迎的娛樂選項。早期漫畫的品質不太穩定,不但翻譯品質參差不齊,有時甚至會買到封面不同、內容卻重複的版本。後來隨著正版授權的書籍引進,內容變得穩定、品質也更有保障,我們書店開始進一些連載漫畫、快報類週刊等。

那時候真的會有讀者每天來店裡等漫畫到貨,熱情十足。也因此,書店後方的空間後來幾乎都讓給了漫畫區,成為主要的宣傳與展示區域。

除了漫畫,像小說、輕小說、歐美小說等其他娛樂性質的書籍,我們也一起佈置與宣傳,讓客人知道這裡有各式各樣的選擇。這段期間娛樂類書籍的銷售表現非常亮眼,是書店轉型過程中成長最顯著的項目之一。

另一個變化很大的,是報章雜誌,尤其是《壹週刊》的出現。當時媒體大肆宣傳他們進入市場的消息,而《壹週刊》談論許多關於色性或社會議題的內容,也確實引發大眾關注。不管是被內容吸引,還是單純出於好奇,很多人都會買來看看。加上它單價不高,對讀者來說也不構成負擔。

這些娛樂刊物的進駐,確實打開了一個全新的客群市場,為書店帶來不同以往的活力與營收。

GL:初步了解了南方的過程了,那有沒有哪幾本書是您印象較深刻的書呢?請推薦五本。

我是從小在書店長大的「書店小孩」,一直以來,大家總以為我會愛看文藝書、是個文青。其實不然,我真正的興趣是——漫畫。我是個標準的漫畫迷。

在所有作品中,讓我印象最深的,就是《攻殼機動隊》。我看的版本應該是東立出版的早期版本,由士郎正宗所繪。最有趣的是,第一次接觸這部作品時,我根本看不懂。整個國中時期,我不斷地翻閱、重看,才慢慢摸索出它在講什麼,也因此開始了解什麼是「賽博龐克」,對國際政治也有了初步的認識。

我喜歡漫畫,也喜歡畫圖,一開始會被這部作品吸引,就是因為士郎正宗的畫技實在太強。直到現在,他仍是漫畫界的頂尖人物。他不只畫工驚人,敘事風格也極具魅力。最特別的是,他會在漫畫旁加入大量註解,超長的那種。每次重讀,都能讀出新的體會。

讀士郎正宗的作品,有時候會覺得他像在碎碎念,但其實內容都很有趣。例如,他曾探討:「全身都是生化人,和只有部分身體是生化人的差別在哪裡?」,他說,如果只是局部改造,長期高強度運作時,肉體與機械的接合處可能會斷裂;但若是全身生化改造,供應系統是一體的,就能像漫畫中的角色那樣飛天遁地都沒問題。我到現在都記得他在漫畫註解中寫的那句話:「一旦超過接合處的負荷,部分生化人會從肉體與機械交界處斷裂。」這句話讓我印象深刻。

另一部讓我感觸很深的作品,是《古書堂事件手帖》。它第一集有提到太宰治的某本書,內容讓我很有共鳴。書中說到,一本書的某個版本,對某個人來說,可能有著非常特殊的意義。這讓我想起以前書店曾進過一批金庸小說,當時銷售非常好,反應熱烈。不過後來因為金庸修訂內容再版,不知怎的,後來版本的反應就沒那麼熱烈了。

有些客人會特別來問:「你們有沒有某某出版社、某個時期的版本?」但我們只能遺憾地說:「不好意思,那個版本現在已經沒了。」大家總以為書永遠都在,想買就找得到,但事實並非如此。書會絕版、會消失;即使再版,也可能不再是你熟悉的模樣。

常聽人說「新訂版」,但新版一定比舊版更好嗎?不一定。有時排版變了、內容被修改、封面也換了,雖然不見得比較差,但總會跟你記憶中的那個版本有所不同。那種「怎麼和當年看的感覺不一樣了」的落差,其實滿讓人失落的。

書的價值,很多時候不只是內容,而是那段與人、與記憶連結的情感。舉例來說,曾有客人帶來一本父親留給他的書來,書裡有筆記、有標記。對我們而言,那可能只是一本多了些筆跡的舊書,甚至會猶豫該怎麼處理;但對那位客人而言,那是父親留下來、充滿情感連結的寶物,無可取代。

這些觀點,其實在《古書堂事件手帖》裡都有呈現。如果你對書的歷史脈絡有興趣,或者對舊書的意義有所共鳴,我真的很推薦這部作品。

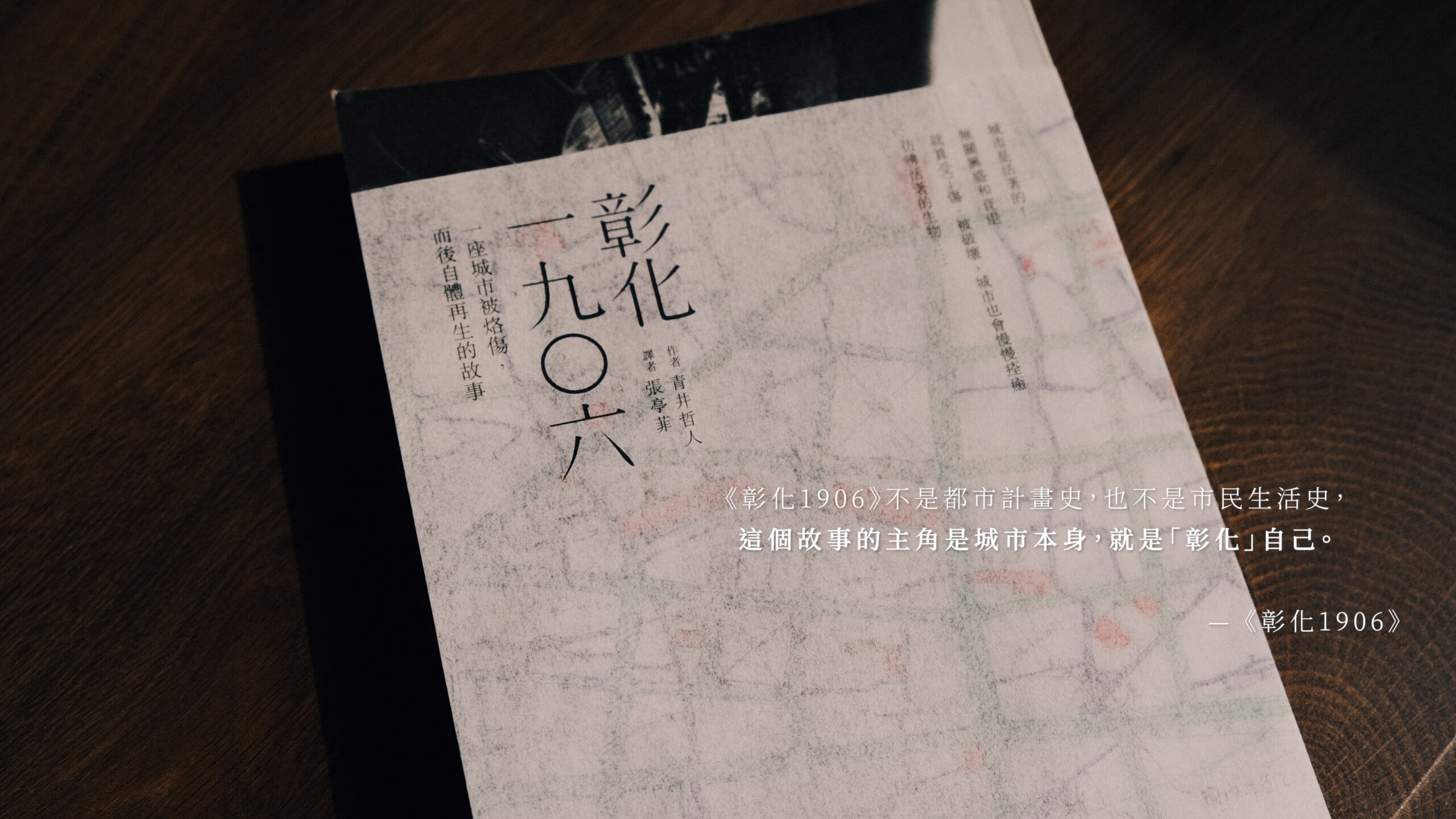

第三本書,《彰化1906》,前陣子我們才幫它做了再版。雖然我沒仔細翻閱過,但這本書對於我們書店確實扮演了一個很重要的角色。

最初進這本書的貨時,只是覺得它很「在地」,因為我們書店也在彰化,就覺得蠻合適的。它的初版大概是在2010到2013年間,當時我們只知道這是一本很適合做田野調查的學者,或對地方歷史有興趣的人閱讀的重要書籍。它一直賣得不錯,撐到2014、2015年左右,出版社才無奈地跟我們說:「這本書絕版了,真的沒有了。」

這次會再版,其實源於一個玩笑。當時彰化市兩間電影院都即將結束營業,我姐姐就和朋友開玩笑說:「我們現在連看電影都得包場了,不如乾脆自己把想看的書也印一印吧!」沒想到這句玩笑話,竟然成為再版《彰化1906》的起點。會選這本,是因為它的詢問聲量最大、反應也最熱烈。

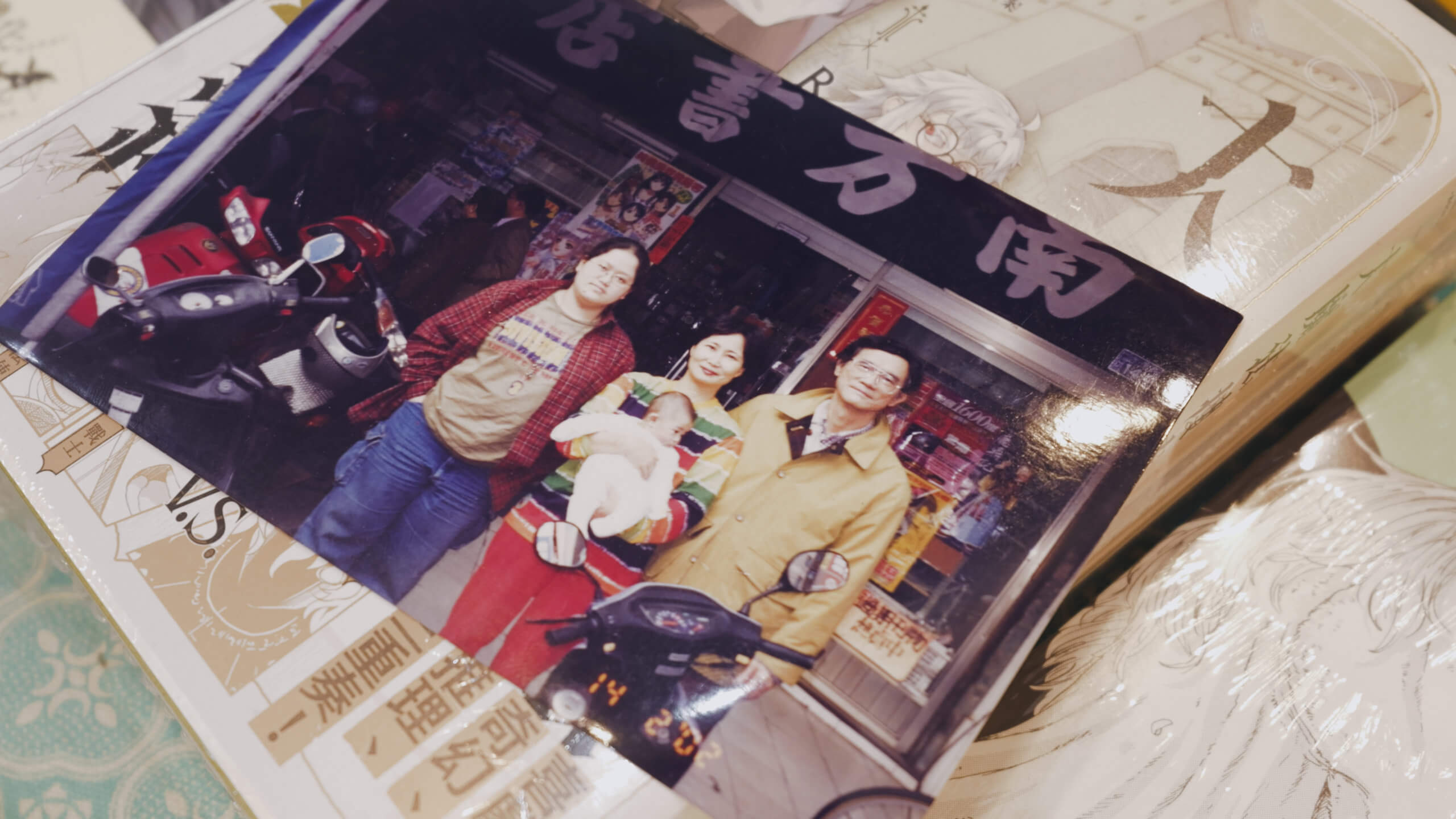

籌備過程中還發生了不少趣事。那時我們聯繫印刷廠商,自我介紹是「南方書店」,對方還問:「你們是那個南方嗎?」我們當時沒多想,就說:「對啊,不然還有哪個南方?」沒想到隔天,他們的業務竟然親自跑來書店,一進門就驚訝地說:「你們真的還在喔!」那表情就像看到一個傳說中早已消失的人,如今突然活生生出現在眼前。

原來當年我們搬遷時,因為資訊傳遞不夠迅速,加上遷址公告也很快被地主撤下,導致很多人以為我們書店已經關門了。許多老顧客都以為我們「不見了」。還有一位婆婆走進來時,皺著眉問:「你們跟光復路那間南方是什麼關係?」我們回答:「就是我們啊!我們只是搬家,還是同一家店。」她這才鬆了一口氣,問了我一些細節後,才感嘆地說:「哇,那你真的是他們的下一代喔。」

這本書真的是帶來許多有趣又感人的回憶。雖然我沒讀過它的內容,但它卻幫我們串聯起許多曾經以為早已斷線的老客人。甚至是以前書店員工的親戚、孩子也回來了。他們說:「我姑姑以前就在這裡當店員耶!」它像是一條意外的線,重新牽起了許多舊日的連結與故事。

最讓人動容的是,有一位客人特地來買這本書,因為書中作者青井哲人老師拍攝的一張照片,剛好拍到他媽媽的身影,那是他母親留下的最後影像。

那一刻我真的感受到,人與人之間的連結,有時候就是從一本書、一個畫面、一段記憶中悄然出現——雖然我們無法預料,但它真實存在著。

對我來說,《彰化1906》不只是一本文字的書,它帶來的是人與地方、人與人之間,那種深刻而溫柔的連結。

GL:想要認識彰化市的整個地形圖,或是跟日治時期比較的話,應該都要收藏一本。

也因為這樣的契機,我們認識了《彰化1906》的作者——青井哲人老師。他是建築背景出身的學者,同時也是彰化的女婿,娶了一位彰化人,而這位太太,正是本書的譯者。

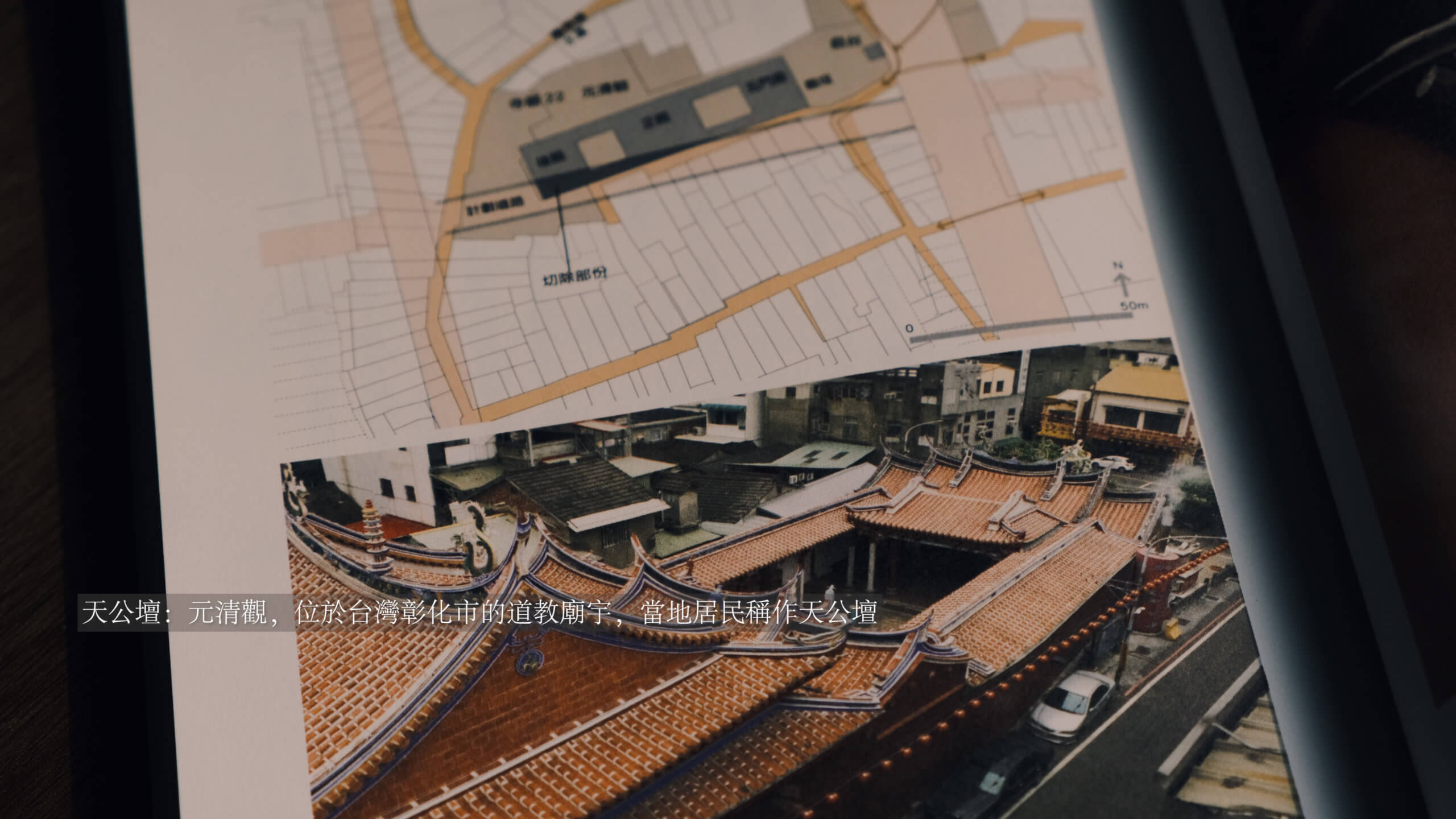

最有趣的是,他寫這本書的起點,竟然來自一次迎娶太太的經歷,一切的源頭是「天公壇」。

那天他到彰化迎娶太太,因為等待的時間有點久,他便走到附近隨意散步。途中,他來到天公壇,在牆角的一個地方,看見了一個異常的建築角落——那個角,彷彿被硬生生削掉了一塊,切線非常不自然,甚至連梁柱都裸露在外。他覺得很奇怪,因為一般建築講求格局方正,但那個角落卻像是被粗暴地削去。

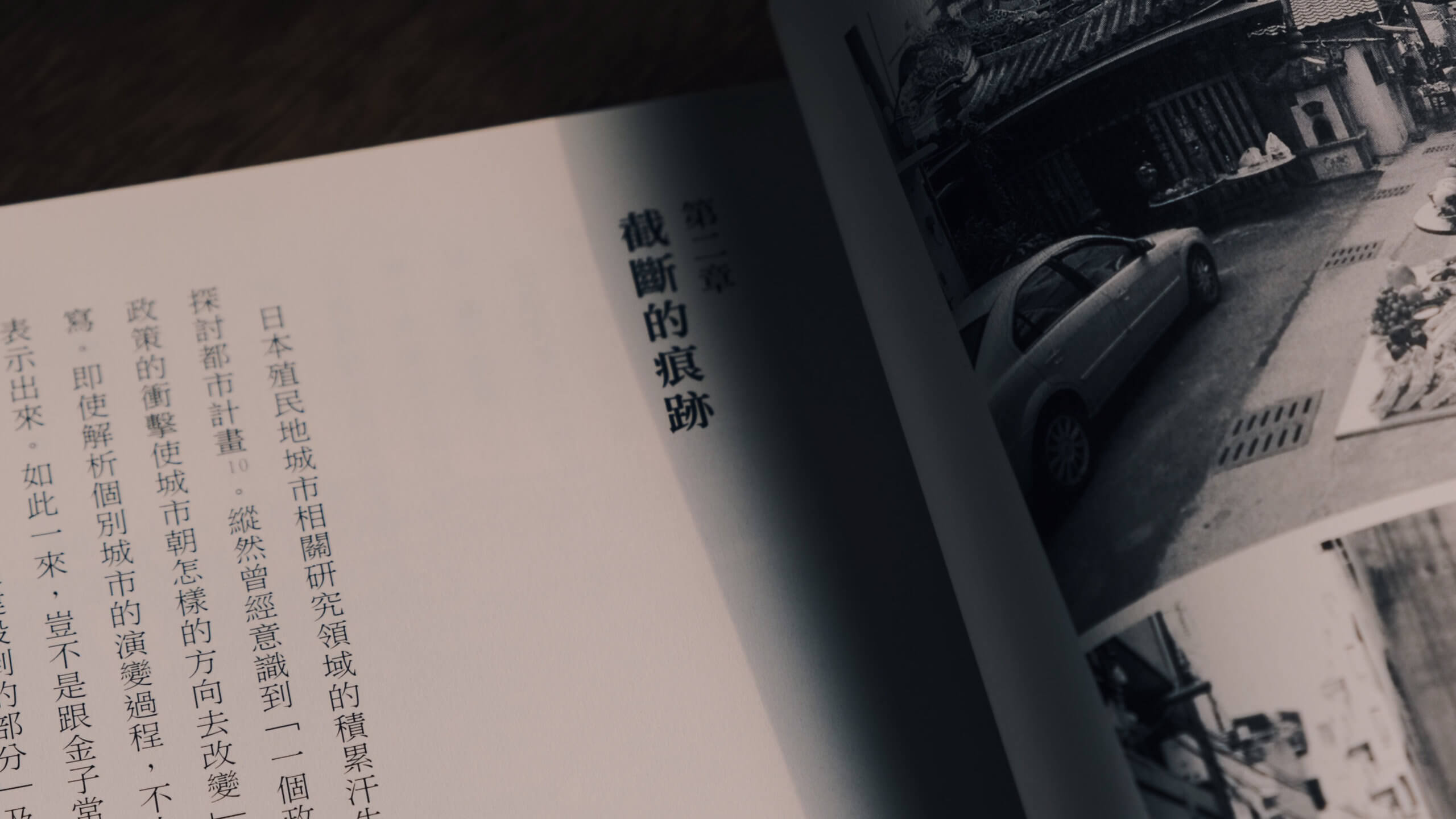

也許正因為他有建築背景,對這種異常特別敏感,直覺那裡一定藏著什麼故事。於是他開始查資料、深入調查,追溯之下才發現,這個角落的故事可以一路回推到1906年,也就是日治初期,日本政府在彰化開始進行都市道路規劃的時候。

原來,1906年只是整個規劃的開端。後來我們才知道,現在彰化市區的道路計畫,也是那時候設計出來的,沿用至今。

書中也談到,這些都市變化對人們生活產生的影響。例如:在彰化還有城牆的年代,因為沒有車輛的交通需求,街道都設計得很小,人們更希望把空間留給自家住屋使用,因此街道常常又窄又擠。

但到了日治時期,日本政府為了治安、交通與管理的需要,開始劃設寬敞筆直的道路,手段可以說非常「強硬」,直接開出一條大道,完全不顧原本的街廓與住戶安排。對當時的居民來說,原本面對小巷的是「正門」,而面向大道的那一側只是後門。但隨著人流改變,大道逐漸變成主要出入口,於是商家也開始轉向,把原本朝向巷弄的正門改為面對大道,展現出人對環境極強的適應力。

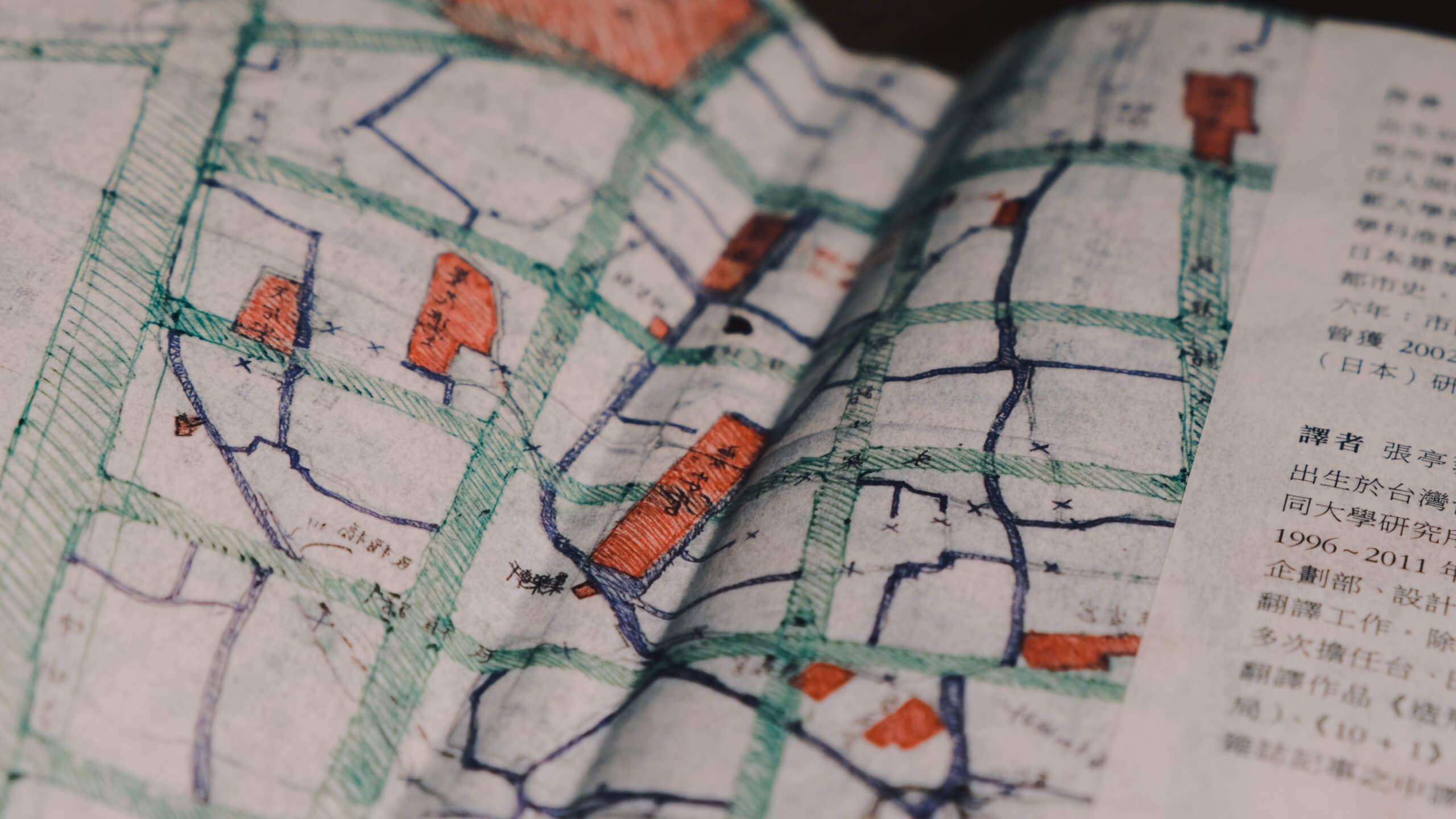

青井老師在書中還附上了一張對照地圖:藍色標示的是清朝時期以來的舊街道,綠色則是日治時期新開闢的道路。而那些綠色的線條,就是我們每天行走的街道。

GL:這本書賣得好嗎?

當初再版的時候,我們決定印300本,內心其實有點遲疑——這樣的書,真的能賣得完嗎?我還記得那時候我爸爸問我:「這本書你們打算賣多久?」,我估計大概兩年吧,慢慢賣。結果呢?別說兩年,兩個月就賣掉了700本!

當時是一邊賣、一邊驚喜。原本抓的300本只是個「保底數」,心想至少不會賠錢,超過300本之後每一本都是淨利。我們也只是抱著「先吃下來看看」的心態,沒想到會有這麼大的迴響。

後來在大家的努力下,加上媒體報導、口耳相傳,這本書的消息慢慢傳開了。對某些讀者來說,它就像限量再版的收藏品一樣,搶著下訂。

也因為這樣,引來了更多人的關注與宣傳,完全超出我們原本的預期。現在這一批書也快要賣完了,真的非常感謝大家的支持!

GL:這批賣完後,有打算再加印嗎?

我們也無法保證,只能說「且看且珍惜」。

從我這一代開始接手後,很明顯感覺到書的樣貌正在改變。它彷彿正逐漸回到過去的形態,甚至有些書已經成了「嗜好品」,也可以說是某種「奢侈品」。

現在很多書做得越來越精緻、漂亮,但印量卻越來越小,開始有「限量」的概念。如果沒在某個時間點買到,之後要再入手就會變得非常困難,只能靠二手市場看看有沒有人願意釋出,否則幾乎找不到。

而且現在書的「壽命週期」比我們想像的還短很多。以前四、五年前的書都還能補得到貨,但現在,一、兩年、甚至是幾個月前的書,都已經出現「缺書中」的情況。

可以很明顯看出來,出版社對印量的控制變得更謹慎,可能是因為成本考量,也可能是刻意營造稀缺感。畢竟印太多書堆在倉庫,不只是壓力,也是成本負擔。在某些情況下,這種「限量」策略的確會讓人更有購買衝動。尤其是漫畫類連載作品,感受最為明顯。

像我們小時候,那是一個「大娛樂時代」。過年時,小孩拿著壓歲錢,會來買一整套《遊戲王》或《火影忍者》。即使是出版十幾年的第一集,當時幾乎都還能補貨進來。

但現在完全不同了。我們若要進一整套十幾集的漫畫,經銷商常常會說前面幾集已經缺書,無法補貨。當然,現在的孩子也有更多娛樂選項,漫畫不再是唯一選擇。出版社也只能精打細算,畢竟印得太多,一旦賣不掉、壓在倉庫,就是沉重的負擔。

GL:那第四、第五本書呢?

我第一次接觸《烙印勇士》,是在租書店裡。當時只是上廁所,順手翻了一下,沒想到就這樣踏入了這部作品的世界。

它屬於黑暗奇幻類型,內容偏向成人。老實說,一開始我對封面沒有特別興趣,但當我翻開內頁,立刻被震撼到了,不論是畫工、敘事節奏,還是整體的氛圍,都跟過去看過的漫畫完全不同。那時我才第一次認識三浦建太郎這位作者,真的有種被重擊、砸醒的感覺。

過去我們習慣的,是週刊連載型的漫畫。這類作品節奏快、工時緊,畫家即使畫工再強,也常常難以完全發揮。但像《烙印勇士》這種非週刊連載、能花時間精雕細琢的漫畫,在當時是非常少見的,視覺衝擊也格外強烈。

再加上當時台灣引進的漫畫,其實都經過市場的商業考量。出版社會衡量作品的人氣與銷售潛力,即使畫工精緻、內容出色,如果沒有市場保證,也不敢輕易代理。畢竟出版仍要考慮成本與利潤。

像歐洲或美國的漫畫也有類似情況,因為市場不大,許多冷門經典始終無法順利進口。不過這幾年情況似乎有所改變,越來越多出版社願意引進這些作品,甚至重新出版過去的經典。

像是1992年出版的《蝙蝠俠:致命玩笑》,最近竟然又有出版社代理,引進台灣。雖然書中出現的物品與場景已帶有明顯的時代感——底片相機、錄影帶、舊式犯罪預告方式等,卻也因此增添了一種懷舊的趣味。

甚至還成了一種另類的教育機會。有些孩子看到會真誠地問:「這是什麼啊?」像錄影帶、膠卷、CD、卡式錄音帶(cassette tape)這些對我們熟悉的物品,對他們來說卻是完全陌生的存在。

所以有時候,老作品歷經二、三十年後重新出版,不只是一種文化重現,也意外成為不同世代之間交流與共鳴的契機,這真的很有意思。

至於第五本書,是我很愛的《吸血鬼獵人D》。

這部作品我追了很多年。不得不說,作者菊地秀行真的讓人佩服,他能構築出那樣完整而奇幻的世界觀,角色設定也充滿魅力。

而我也非常欣賞當時的翻譯人員,能將菊地那獨特的語感準確地轉換出來。有些作品即使故事精彩,但翻譯若不到位,整個閱讀體驗就會跑調、失去原味。但《吸血鬼獵人D》的翻譯,真的讓人完全沉浸其中。

我最喜歡的一點是:雖然主角D近乎無敵,但故事裡圍繞他的那些小角色面對強大的吸血鬼貴族時,仍奮力掙扎、拼命反抗,努力在壓制中爭取一線希望。那種悲壯與努力,是最讓我感動的部分。

可惜的是,這部作品後來在台灣沒有再續代理。但某次我以劍道教練的身份去日本工作時,居然發現《吸血鬼獵人D》還在連載!我當時簡直驚呆了,原來他還在寫!。老實說,我一直以為這系列早就完結,畢竟台灣早就沒有再出版。但原來,菊地秀行一直默默創作至今。雖然我內心也很希望這系列能再次在台灣推出中文版,但同時也有點「期待又怕受傷害」。畢竟時光流轉了這麼久,不知道重新閱讀時,是否還能找回當年的感動。

就像開箱一樣,你永遠不知道,打開的會是一個滿載回憶的寶盒,還是一個讓你懷疑記憶的陌生版本(笑)。

GL:您是多久前才決定接手這一家書店呢?

大概是在2017年的時候,我決定接手書店。最主要的原因是媽媽當時想把書店收起來。一方面是她年紀大了,另一方面是書店當時尚未改造,來客量明顯減少,幾乎是門可羅雀的狀態。

那時候我原本在潭子的加工區佳能上班,已經做了五年。剛好也想換個跑道,畢竟心裡也有想做的事,而家裡這邊的狀況又剛好可以接上,就覺得是個契機,於是就回來了。

我跟姐姐討論之後,決定對書店進行一些改造。以前書櫃的擺設非常密集,就拿我們現在坐著訪談的這個位置來說,當初這裡是兩個大書櫃。後來我們把它改造成比較開放的閱讀空間,讓整體氛圍更舒適。

其實在空間規劃這部分,姐姐給了很多建議。她本身是做業務的,工作需要到處跑,接觸了很多不同形式的書店,相對於我這種兩點一線的生活,她見聞更廣。常會分享書店的風格或經營方式,書店後來的改變也都是根據她的觀察與建議來做的。

姐姐甚至還引進了一些文創商品,也賣得很不錯。有一次她要出國研修前,看到了木子創意的布地圖商品,覺得這種東西送禮自用都很合適,而且又不是吃的,不會過期,還能代表台灣特色。結果她一翻地圖,竟發現設計公司就在我們家附近!等她研修回來後,立刻跑到中華路橋那邊去找對方,開門見山說:「你好,我是南方書店,我想跟你們進貨。」把對方老闆都嚇了一跳。她行動力真的很厲害,這點我完全比不上她。

從那次開始,我們就和這家公司長期合作。有需要補貨的時候,就直接過去選商品。最初是從布地圖開始,後來又加入了購物袋、磁鐵、杯墊等等,商品越來越多樣,客人的反應也非常好。

那位設計師的美感真的很強,據說他以前在台鐵也做過相關商品的企劃,所以對設計很有概念。

也因為與木子創意的合作,後來也有不少人來詢問能不能寄賣作品,例如彰化在地藝術家的版畫,有些甚至具教育意義。其中有一系列貓咪版畫特別受歡迎。那位藝術家是真正的愛貓人,畫得不僅是可愛,還抓到了貓那種「機車」的神情——你明明知道牠是個壞蛋,但還是愛牠的那種感覺。客人常常看了會笑說:「這跟我們家那隻壞蛋也太像了吧!」。

GL:主要是做空間改造,以及增加文創販售這兩項嗎?

除了經營書店,我們還有地下室空間出租,也會舉辦讀書會等活動。

像這次的陳澄波展覽,也特別爭取到部分展品,帶到書店來展示。其實,這些事在以前幾乎難以想像。對上一輩來說,書店就是店主坐著等,有需要工具書或資訊的人自然會來。但現在不一樣了,我們會主動透過各種方式來推廣,比如利用網路、口耳相傳,有時甚至是客人自己逛一逛,對某些主題產生興趣,我們就會鼓勵他們翻翻看、慢慢了解。

很多時候,也是在與客人閒聊的過程中,發現他們對某些話題很有興趣,讓我重新思考書店的選書方向。經常有人問我們:「你們書是怎麼選的?」其實,我們是被客人教著怎麼選書的。

記得我和姐姐剛接手書店的時候,想說大家口口聲聲在新聞裡講「國際觀」,那就進一批國際史地相關的書。結果完全賣不出去,幾乎沒人問。最後只好把那批書退回去,請書商幫忙換成別的書。

後來我們試著引進台灣史地類的書,沒想到反應意外地好。這類書不只是談二二八、白色恐怖,也包括日治時期的建設、國民政府來台後的變化,甚至還有更早期地方上的故事與無形文化資產相關的內容。這讓我們意識到,原來在地的主題才真正引起這裡讀者的共鳴。

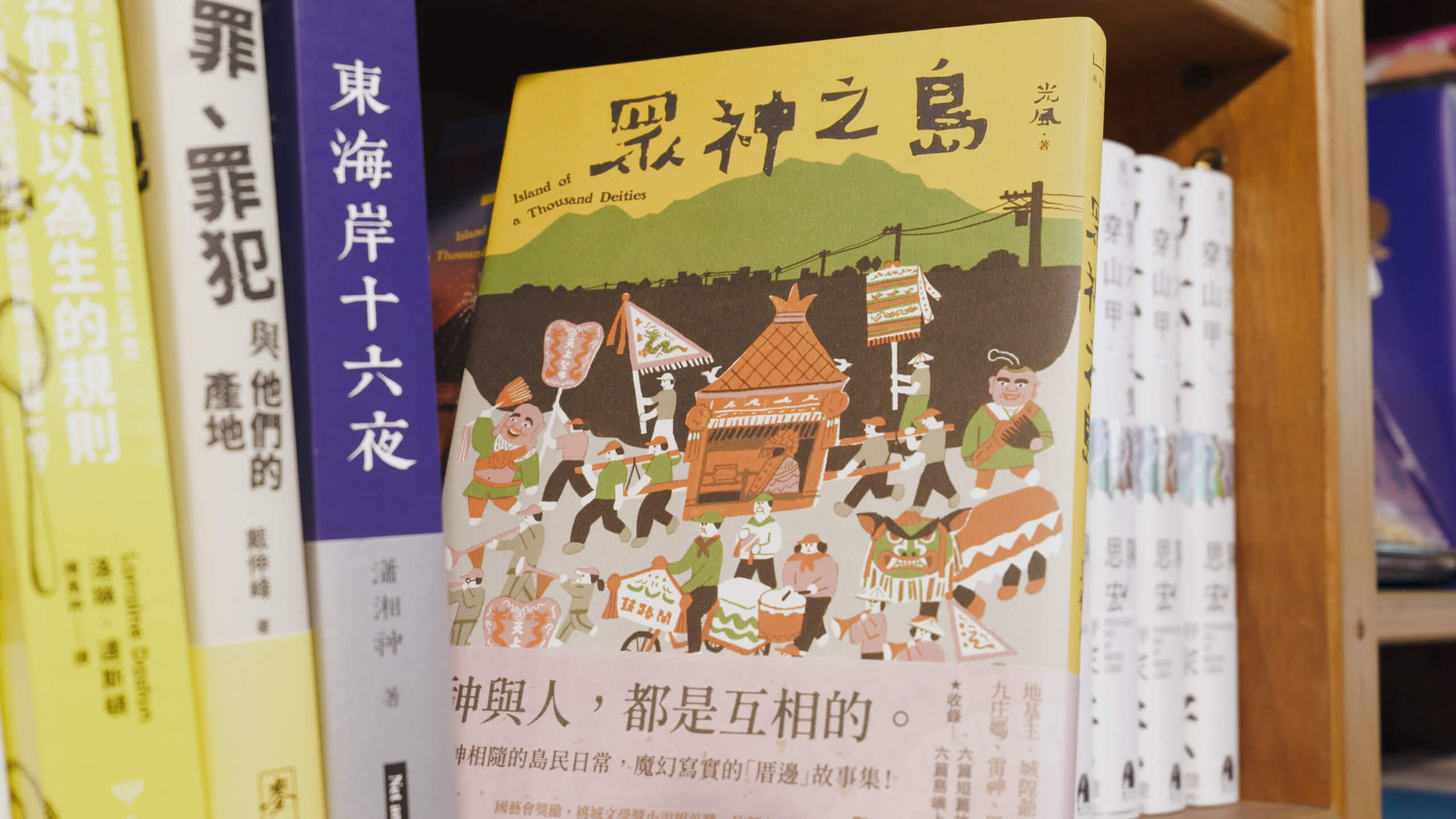

《眾神之島》這本書我特別喜歡,談的是台灣的廟宇與眾神。作者寫到:「神與人都是互相的。」我非常喜歡這句話,覺得說得很有感。

這位作者的第一本書其實是介紹台中的糕餅文化。我當時覺得這個題材很在地又特別,插畫也非常用心,就進書來賣了。

有一天,一位女士拿著那本書走到我面前,我以為她是來結帳的,結果她低聲說:「不好意思,我是這本書的作者。」我當下真的嚇了一跳。她問我為什麼會選這本書,我就說:「我覺得你們的插畫很用心,題材也很好,所以就選了。」

後來她又出版了《眾神之島》,這本書的反應比前一本更好。因為它的主題非常貼近台灣人的生活文化,甚至和政治也有某種連結,結果這本書還出了第二集,廣受歡迎。

GL:下一題是,給想開書店的人3個建議?

第一點,了解周圍客群的需求。

這點其實我們剛才也有提到。根據我的經驗,會來書店的人往往都很有個性,也很特別。我們以前遇過一些想開書店的人,甚至特地跑來請教我們該怎麼開始。我們當下的反應常常是深吸一口氣,心裡讚嘆真的好有勇氣。

但不管再有熱情,最重要的還是先了解你所在的環境,認識周遭的人們需要什麼。這是讓書店站穩腳步的第一步。

第二點,成本觀念。

這聽起來可能有點現實,但真的非常重要。要讓一間書店長久經營,其實跟「好好生活」的概念密切相關。你必須先讓收支達到平衡,才有餘力去實踐書店的理想與願景。

我們也聽過一些同業朋友,為了維持書店營運,不得不另外接案、兼差,結果導致書店常常無法營業,久而久之形成惡性循環。我覺得這真的很可惜。經營書店不只是夢想的實踐,也需要務實的思考與安排。

第三點,宣傳推廣。

現代人的生活節奏太快了,很少有人會主動停下來逛書店。所以宣傳就變得格外重要。不論是網路上的行銷,還是實體活動的曝光,你都需要想辦法讓人願意為書店停下腳步,翻翻書、看看是否有引起興趣的內容。

有時候,就算只是翻個幾頁,也可能成為某種契機。也許那本書剛好給了讀者一個他當下人生所需要的建議,也許只是讓他短暫地喘口氣、放鬆一下,甚至也有可能觸發某種情緒,讓他當場大哭一場。

我覺得這都很好,表示書店和書本曾經接住了某個人。而這樣的片刻,遠遠勝過一個人不停奔波、從未停下,最後筋疲力盡、心靈枯竭的狀態。

GL:曾看過一篇報導,您說了一句讓我們深受感動,「從前是書店養我們長大,現在換我們養他。」,作為第三代經營者,您對書店的未來有何規劃或願景?

說到書店的規劃或願景,我們當然希望它能夠一直延續下去。因為我們覺得,書店提供了一個人與人之間可以交流、互動的空間,這在現在的社會裡其實越來越珍貴。

不過,坦白說,談到未來的規劃,我們心裡其實也常感到不安。雖然我爺爺那一代經營的書店,看起來只是賣些單純的東西,但那時候的生意卻是最好的,甚至可以養活七戶家庭。但現在的環境已經完全不同了,資訊取得的管道太多了,連買書也有各種選擇。我們也明白這是時代的演變,不能奢望回到過去,那是不切實際的。

以我們書店販售的文具來說,也受到「無紙化」非常大的衝擊。雖然我們知道這是出於對環保的良好立意。我過去曾在佳能工作,深知企業用紙量驚人,讓人擔憂。後來隨著環保意識抬頭,許多簡報與報告開始改用投影代替紙本,但也因此影響了整個產業鏈,像是賣紙、賣筆、賣資料夾的文具商,很多都撐不下去。我們也親眼看過不少經銷商無奈地說他們要收攤了。

不過,我不覺得這可以簡單地說是誰對誰錯。過去是因為技術受限,人們才仰賴紙張傳遞資訊;如今有更有效、對環境更友善的方式,自然會帶來改變。有些人因此失去原有的市場,這的確令人掙扎,但也反映出時代的腳步誰也攔不住。

也因為這樣,我們現在的生活模式比較「斜槓」。除了經營書店,我們也會出去擺攤,我自己還擔任劍道助教,我姐姐則是營養顧問。這些工作一方面是為了維持生活,另一方面也是希望能讓書店繼續經營下去,因為我們始終相信它有存在的價值。如果這樣一間書店就此消失,真的會覺得很可惜。

最重要的,是怎麼樣讓「閱讀」這件事不要中斷。這未必是指紙本書,我們更在意的是「閱讀」這種形式、這種習慣,能不能繼續傳承下去。

我們並不反對電子書或其他載體,當然,前提是不能盜版或非法影印,這點真的很重要。書籍的傳遞本來就有它的限制,但它也擁有巨大的想像空間。像我們在看小說的時候,每個人腦海裡浮現的畫面都不一樣,那是閱讀最迷人的地方。

但閱讀也有它的侷限。例如當你需要非常精確、具體地理解一件事時,文字可能就不如影像或聲音來得直接。所以我們要欣賞書的美好,也要承認它的不足。

GL:最後,您個人對於好好生活的定義?

我認為「身心平衡」是非常重要的,無論是物質上還是心靈上的平衡都同樣關鍵。我們家的人口不多,因此我們特別能夠體會到,如果一個人出現問題,影響的不僅僅是他自己,還會波及到其他人。

有些人可能會認為:「反正我就拼到底,燒盡、燒乾都無所謂。」但其實,這並不完全正確。你應該回過頭來看看,這樣的選擇會不會對身邊的人造成不良影響?會不會讓他們變得更負面、不愉快?

首先要顧好自己,只有這樣,你才有多餘的力量去幫助別人、伸出援手。不是把自己完全投入其中,讓自己看起來像是為他人犧牲的英雄。這樣的故事雖然表面上看起來悲壯,卻實際上是一場悲劇。它只會留下活著的人,讓他們承擔失去你之後的一切。我認為,這樣的選擇是無價值的。