"旅行一直是我生命中的重要養分,它拓展了我看待世界的角度,也開啟了對不同存在方式的理解。"

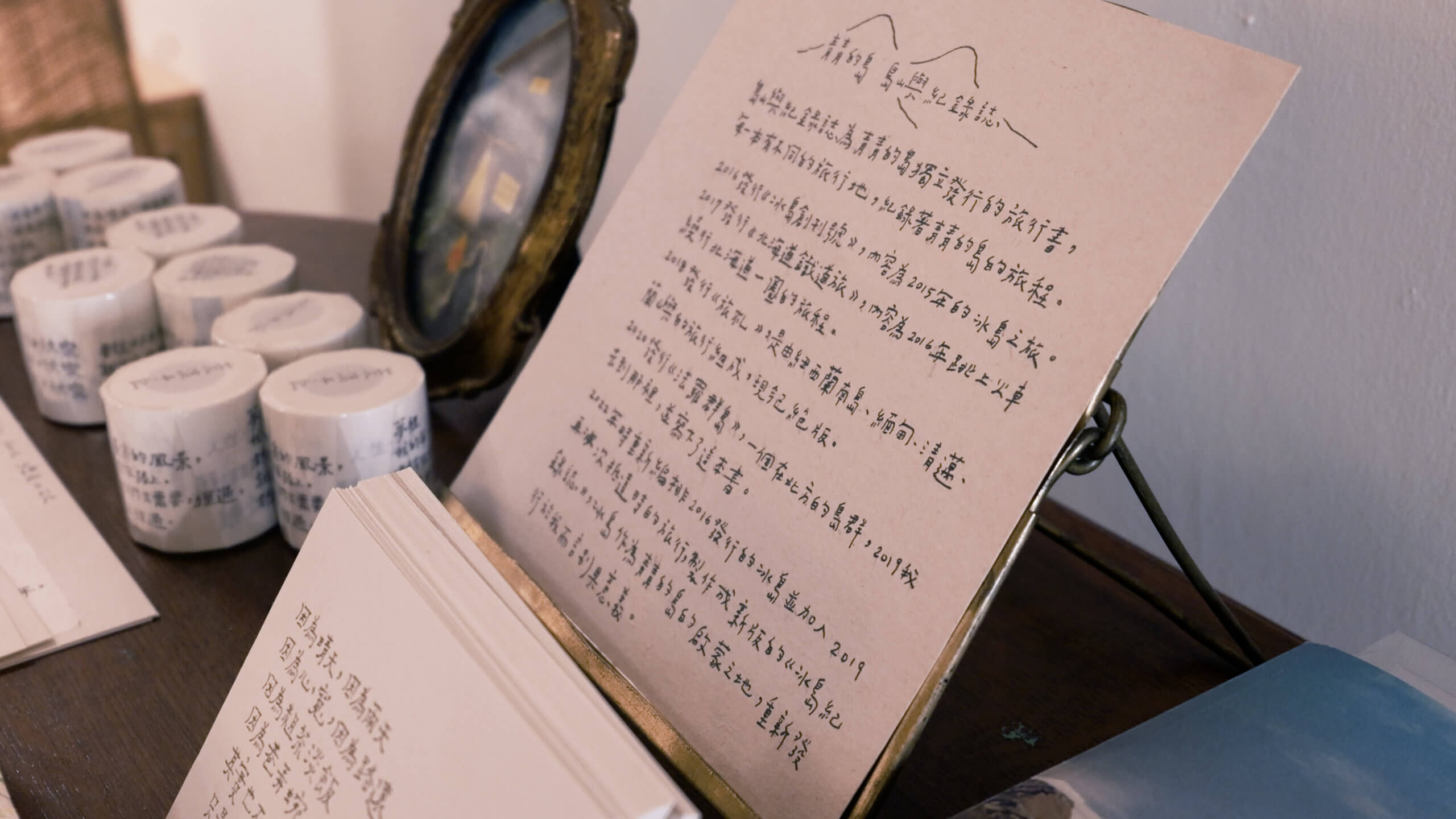

黃斐柔,一位旅途中的創作者,她將創作與旅行緊密聯繫,每一段旅程都在她的筆下化作無聲的詩篇。以青青的島為名,斐柔將她的創作、生活與情感融為一體。從旅行到島嶼誌;從書寫到開設書店,這段歷程並非一蹴而就,而是在時間與空間流動中,逐步成型的夢想與生活。

每一次的旅行,對斐柔而言,都是一次心靈的洗禮,將每一個島嶼的意象化為文字與創作的源泉。從孤寂的冰島到繁華的都市,她以文字記錄下生命的軌跡,轉化為一座座屬於她自己,也屬於每一位讀者的「青青的島」。

Good Life(以下簡稱為GL):請您先自我介紹,以及這間書店。

我是斐柔。最初,我創立了「青青的島」這個品牌,之後開始獨立出版文字作品,並受出版社邀請出版了一本散文集。在此之後,才開設了這間書店。

GL:先創業,才延伸這間實體店面。

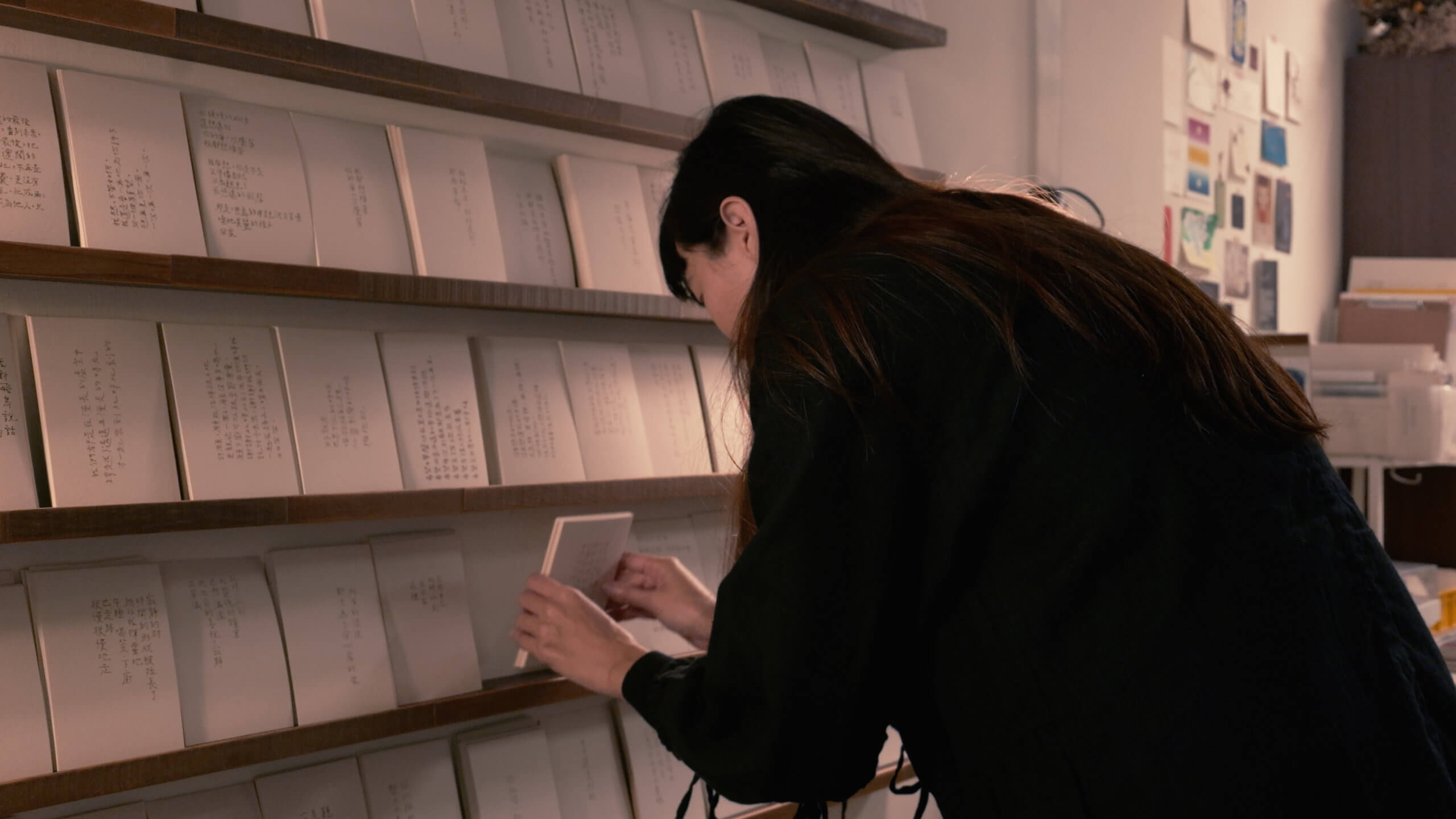

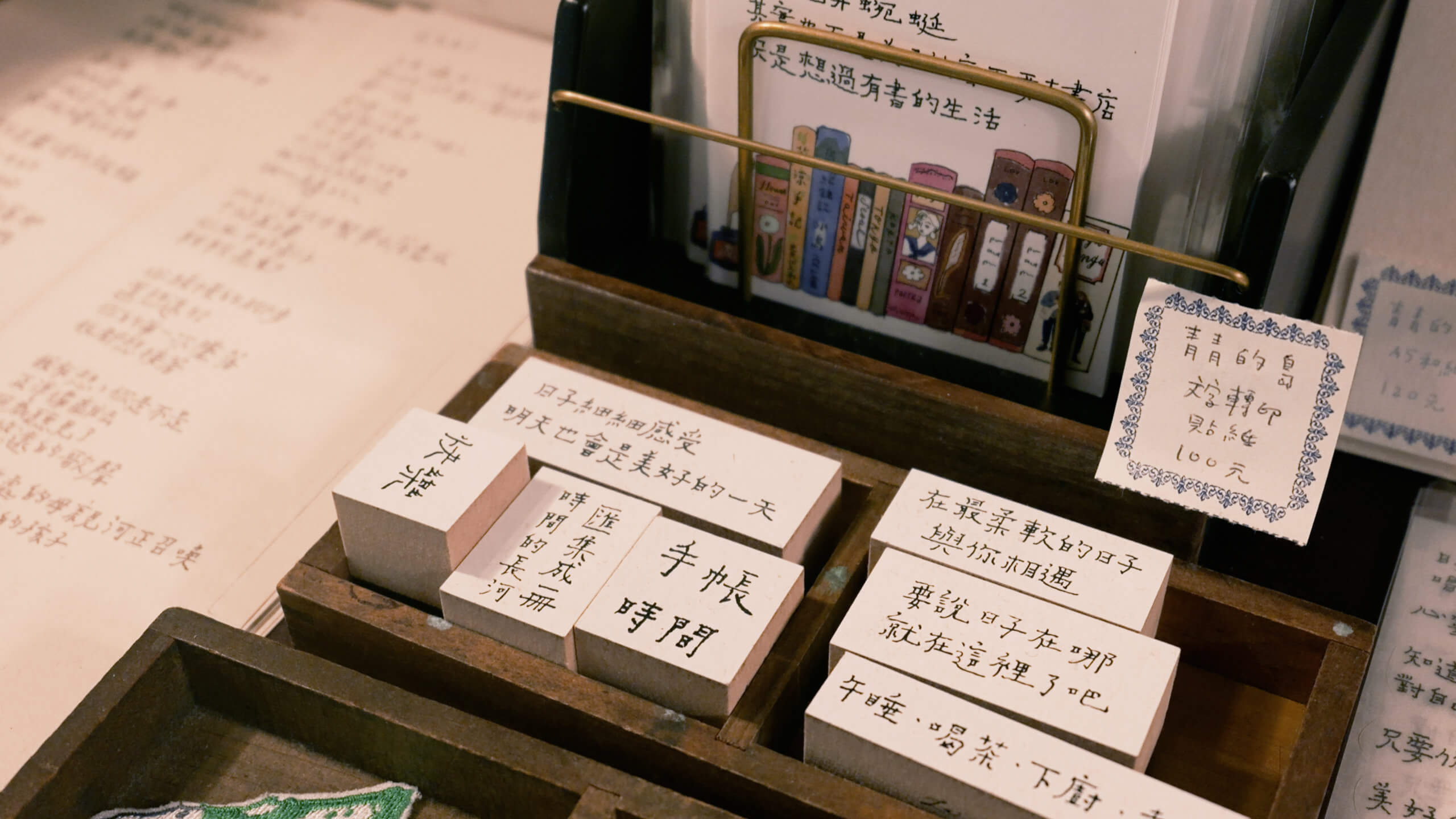

是的,我最初創立品牌時,主要以文字為主視覺,設計相關的周邊商品,例如文字明信片。後來,為了尋找一個可以放置自己作品的空間,便成立了工作室,並逐步轉型為書店。

GL:開書店這件事情並不是一開始的預期?

不完全是這樣,我覺得更像是一種與空間的互動。當這個空間出現後,自然而然地萌生了去做這件事的想法。

GL:那您除了創作之外,旅行也是蠻大的一部分,同時也出版了島嶼誌等書籍。您是怎麼去看待創作跟旅行這件事情呢?以及它是如何影響到這間書店?

旅行一直是我生命中的重要養分,它拓展了我看待世界的角度,也開啟了不同存在方式的理解。

從小我就熱愛創作,課堂上會偷偷寫小說、詩詞。然而,隨著學業、社交與日常忙碌,這份熱情曾被擱置。直到旅行成為我生命的一部分後,我才逐漸意識到內心對創作的渴望。

那是一趟長達三個月的獨自旅行。某個寧靜的夜晚,我躺在背包客棧裡,忽然意識到:在這麼遼闊的地球上,沒有人知道我此刻身在何處。如果我就這樣消失,或許也無人察覺。就在這一瞬間,我清楚地感受到自己對創作的渴望。

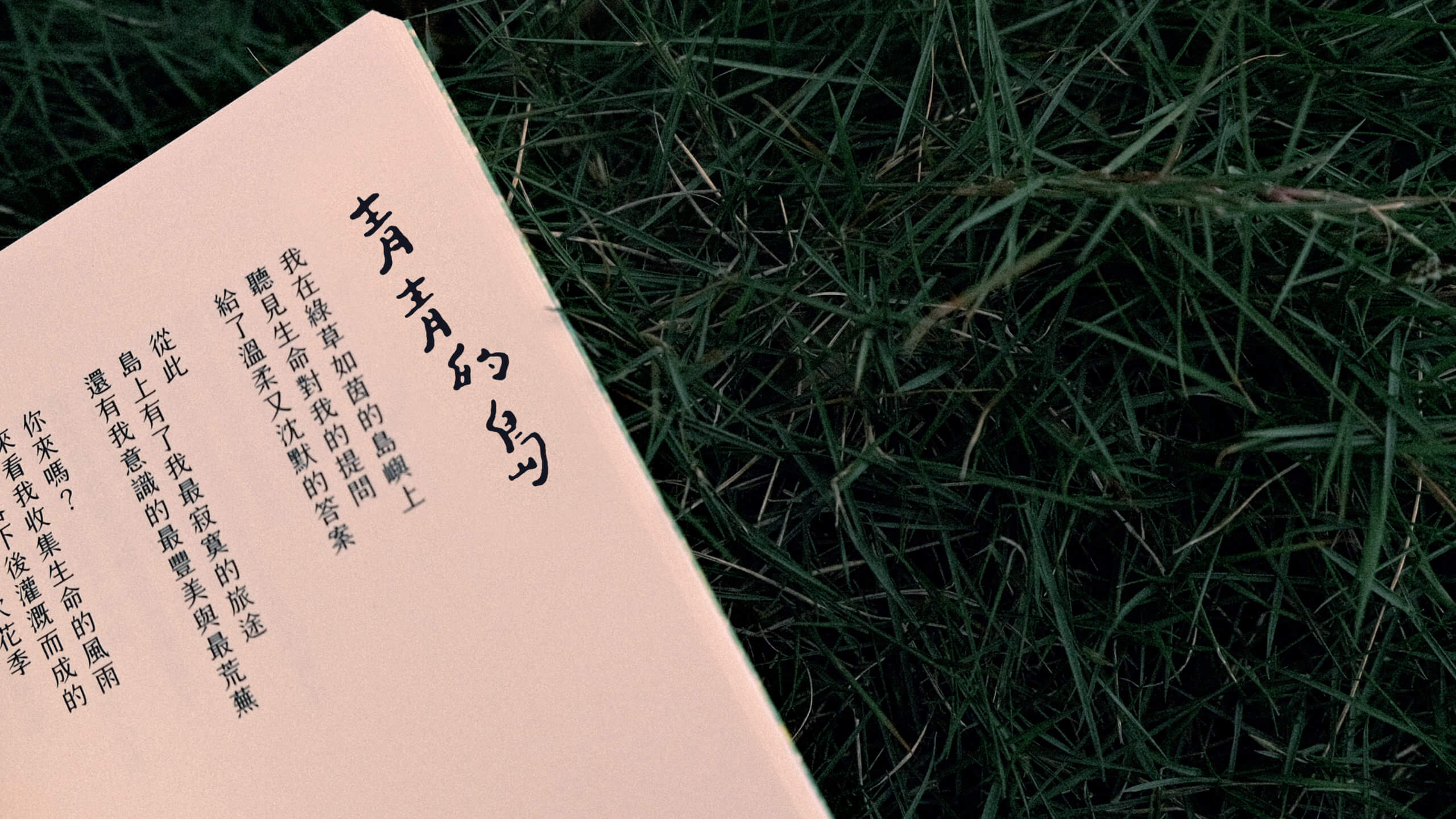

這趟旅程中,我到了冰島。在那片純淨遼闊的土地上,有了「青青的島」這個意象的啟發。我寫下了一首詩,詩中出現了「青青的島」四個字。這讓我下定決心,回國後要開始用文字記錄生命,正式投入創作,並撰寫我的第一本島嶼紀錄。

旅行讓埋藏在我內心深處的創作種子發芽,也讓我真正踏上這條創作之路。

GL:大概是幾歲開始長途性的旅行?

25歲,那個年紀,對生命和世界充滿探索的渴望,也懷抱著強烈的熱情。

GL:剛剛所提到的青青的島意象啟發是?

在那趟長途旅行中,我並沒有做太多準備,對冰島的認識也僅限於電影《白日夢冒險王》。在我的想像裡,冰島是一座孤寂、寒冷、荒涼的島嶼。

然而,當我真正踏上這片土地,卻發現它綠意盎然,充滿生命力。即使身處極地,它依然展現著頑強的生機。這樣的強烈對比深深震撼了我。那時,我寫下了一首詩,其中出現了「青青的島」這四個字:

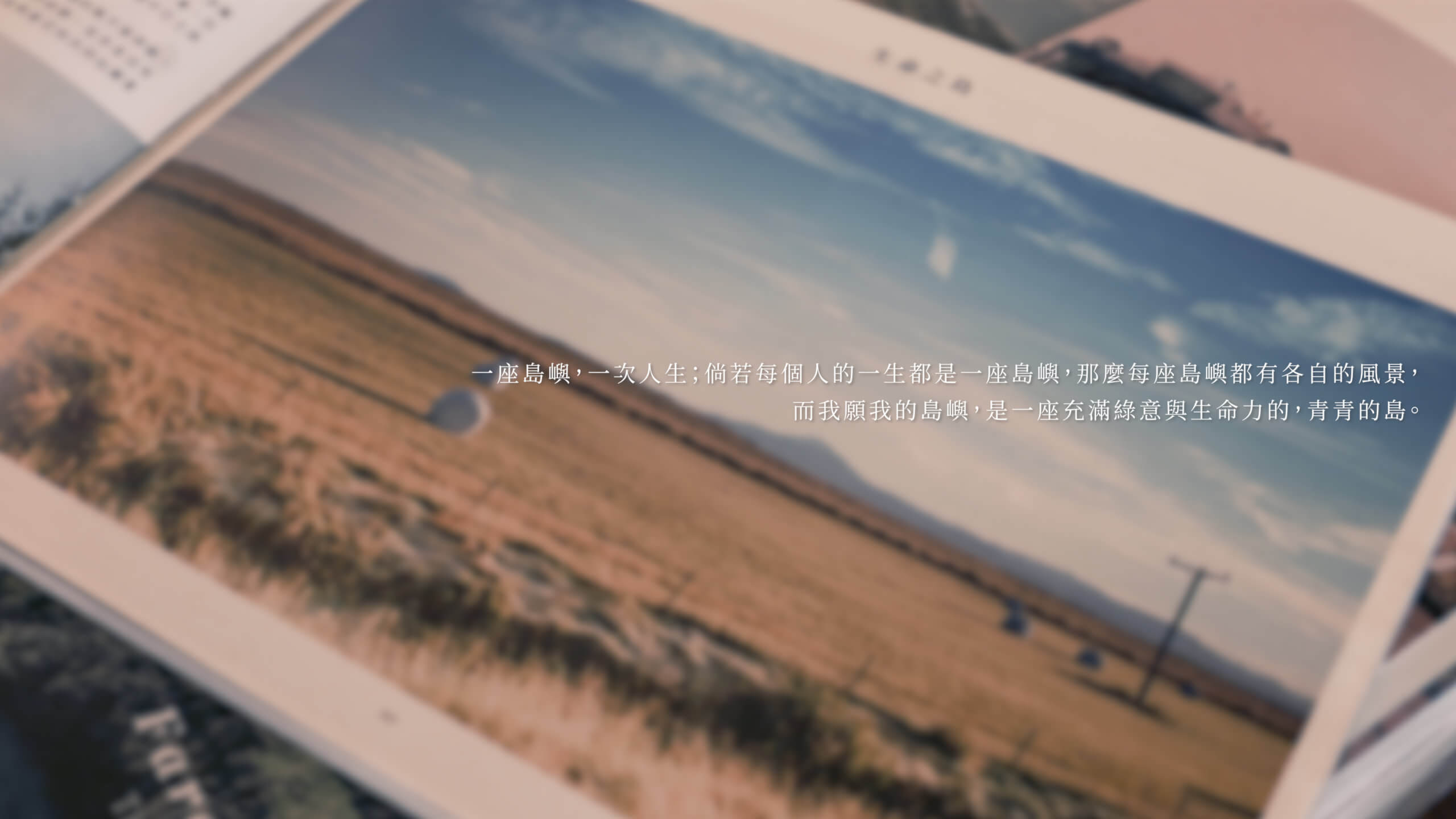

“一座島嶼,一次人生。

倘若每個人的一生都是一座島嶼,

那麼每座島嶼都有屬於自己的風景。

而我願我的島嶼,是一座充滿綠意與生命力的——青青的島。”

每個人的人生就像一座島嶼,從過去到現在,經歷風霜,也滋養生長,最終長成獨一無二的樣子。

於是,我決定以「青青的島」作為品牌名稱。這不僅承載了那次旅行的啟發,也象徵著我對人生的期許—如同那座島嶼般,翠綠而充滿生命力。

GL:我個人也很喜歡白日夢冒險王這部電影,帶給我很多啟示,告訴自己想做就去做,把握當下。

是的,這部電影給了我很大的啟發。主角並沒有刻意追求所謂的「特別存在」,而是專注於做好自己的工作,回歸生活中的每一個小細節。正因如此,命運自然而然地引領他走向各種不同的經歷,讓他的生命充滿了豐富的體驗。

GL:書本是生命中的良伴,能否跟觀眾分享五本對您人生影響最深的書籍其原因?

第一本書是朱少麟的《傷心咖啡店之歌》。國中時,我曾投稿一篇文章並被刊登在校刊上,國文老師為了鼓勵我問我想要一本什麼書作為獎勳,我毫不猶豫地選了這本書。老實說,當時我並不完全理解這本書的內容,但它卻開啟了我對文學之美的想像。我當時只是覺得文學既浪漫又美麗,讓人深深著迷。這本書成為我生命中的伴侶,我在不同的人生階段多次重讀,每一次都能獲得新的體悟。因此,它不僅是我喜愛的書籍,更是啟蒙我創作之路的重要書籍。

第二本是星野道夫的《與時間的河約定》。這本書記錄了星野道夫在阿拉斯加生活與攝影的文字。他是一位日本生態攝影師,自20歲首次踏上阿拉斯加後,便不斷往返,最終決定定居在這片土地。他的作品以阿拉斯加的大自然和野生動物為題材,畫面極具詩意,令人驚嘆。當我讀這本書時,我感受到一種前所未有的震撼,這不僅是視覺上的衝擊,更像是靈魂深處的共鳴,彷彿透過他的筆觸,我能夠親身感受那片廣闊天地的壯麗與寧靜。

自那時起,我便愛上了星野道夫的作品,每次去日本旅行,我都會特地尋找他的攝影集來翻閱。這份熱愛也促使我親自踏上阿拉斯加的土地,去體驗他所描繪的世界。我認為,特別是開書店或是熱愛閱讀的人,與這個世界的許多連結常常來自於書籍。比如,書中的一句話,或是某個描述的地點,可能會激發強烈的好奇心,甚至讓你想要親自去探索。這種連結使得旅行不再只是單純的「去過」,而是帶著情感與認知的積累來經歷。當你因閱讀而與某個地方建立了聯繫,再去那裡,這段旅程的意義也將變得更加深刻。

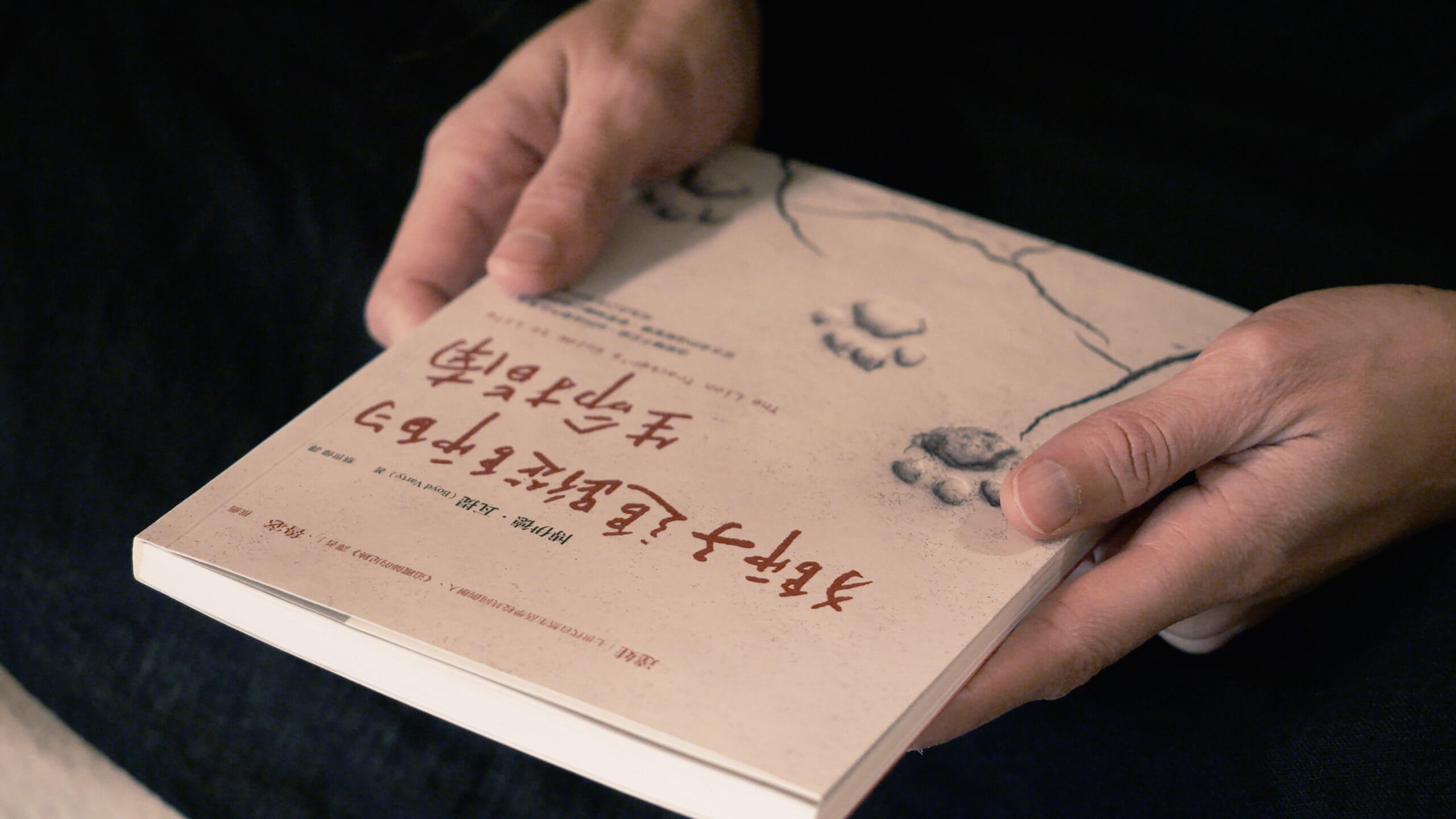

還有一本書是經典著作《阿拉斯加之死》,這本書自出版以來引發了許多正反的評論與爭議。對我來說,我看到的角度是:他為了真實地活出自己,願意付出一切。儘管他可能犯錯,或是過於天真,甚至能力不足,但他依然毫不退縮,為了追求自己內心的渴望而不斷前行。這種勇氣與堅持令人深感敬佩。就像星野道夫,他最終在阿拉斯加被棕熊攻擊致死,這些勇敢活出自我的人,為我們帶來了許多精彩的故事,也讓我們擁有如此多珍貴的書籍與存在。對我而言,《阿拉斯加之死》也深深影響了我。

另外一本書是《獅子追蹤師的生命指南》。每次閱讀這本書,我都能收穫很多。隨便翻一頁,都能感受到書中深刻的道理。這本書的作者在南非的獅子保護區工作,帶領遊客進行獅群追蹤之旅。追蹤獅群的過程極具挑戰性,當地的原住民導遊會根據獅子的足跡幫助找到獅子的所在,並帶領遊客遠遠觀察獅群。書中詳細講述了這個追蹤過程,同時也探討了人類與大自然、生命存在之間的啟發。書中有一句話讓我印象深刻:“自然界里的每個生命都知道如何做自己。”動物餓了就吃,困了就睡,完全不在乎其他生命怎麼看它們。反觀只有人類會考慮別人,想去符合別人對自己的期待,而把自己放在次要位置。

最後一本書是三毛的《撒哈拉歲月》。這本書讓我從一個全新的視角理解旅行。三毛的旅行並非隨意的觀光,而是將旅行融入她的生命,用一種深深關懷世界的態度去接觸和對待她在遠方遇到的人。在閱讀三毛的故事時,我常常被她的文字感動。她的文字充滿憐憫與關懷,文筆浪漫俏皮,偶爾還帶有幽默感。她的旅行不僅是景點與經歷的記錄,更是她生命中的故事。我從她的文字中感受到她的生命力,並看到她如何在旅行中活出自我,將這些故事通過文字呈現給我們。因此,對我來說,她的作品不僅是旅行記錄,更是她生命的縮影,這也是我喜愛她作品的原因。

GL:在旅行的經歷當中,您覺得對於您的生活跟創作印象最深的是哪一方面?或是哪一段呢?

我覺得,正如我之前提到的,生活的啟發大多來自於旅行的過程。旅行讓我置身於未知的環境中,進入一個全新的世界,讓我有機會與周圍環境互動,發現許多以前未曾注意的事物。帶著這樣的心態回到日常生活中,往往能激發出許多新的靈感和火花。

舉個例子,當我第一次去台東時,我以為只有在那裡,我才能過上更貼近大自然的生活。然而,隨著我多次往返於台東,我開始意識到,這樣的生活方式並不只存在於台東,而是可以將它帶回到彰化或其他地方,融入日常生活,並成為我生命的一部分。

我曾經陷入過這樣的思維困境,認為都市生活就只能是某種固定的模式,但現在我明白,即便在都市中,我也能活出我喜歡的生活方式。這是我在旅行後的一個重要轉變。

在台東,由於與大自然的親近,每天都能直接感受到大自然的存在,這讓人與人之間的互動變得更加真誠和純粹。就像我遇見你,我根本不知道你是誰,只是兩個生命的偶然相遇,我們開始聊天、互相認識,幾天後才發現你是開書店的。這樣的真誠交流對我來說非常珍貴,因為它並不是帶著標籤去認識你,而是純粹地去了解你的本質。

這也讓我更想將這種真誠的態度帶到其他地方,特別是回到彰化後,我會更加注重以真誠和關懷他人本質的角度來與人相處。我希望能認識彼此最本質的狀態,而不是根據對方的角色來決定交流的內容。

GL:您去過很多地方旅行,那您是如何去決定旅行的地點呢?

很多的探索和好奇心,其實都是從日常的興趣出發的。例如,我讀了星野道夫的作品後,開始渴望去阿拉斯加旅行。還有,我曾經看過一部漫畫《姊嫁物語》,它描述了19世紀中亞的遊牧生活,書中充滿了關於那時中亞國家生活的細節。這讓我非常好奇,現在的中亞人是否仍然保持著這樣的傳統生活。由於中亞的資訊相對較少,我便產生了強烈的渴望,想要親自去那裡了解一番。對我來說,很多的探索和好奇心都是源自於文字或圖像,它們激發了我內心的好奇,讓我渴望用自己的眼睛去親自感受那些地方。

GL:您剛剛有提到曾經去過3個月的長途旅行,您經常設定長時間旅遊嗎?因為其實我們不可能直接拋下一、兩個月去一個地方生活一陣子。

那趟長途旅行是我至今唯一一次最長的旅行,持續了三個月。當時25歲,年齡和生命狀態都與現在不同,沒有經營書店,也沒有其他需要處理的事務,所以旅行的安排與現在也不太一樣。那時,我希望透過旅行來尋找自己的定位,覺得這樣能讓我感受到自己在這個世界上獨特的存在感,旅行讓我覺得自己很特別。

然而,隨著時間的推移和生命經歷的變化,我開始認為每個人的存在本來就是特別的,我不需要做任何事情,不透過長時間旅行,或者是去非常特別的地方,成為一個不一樣的旅人來證明自己。

不同的生命狀態會帶來不同的旅行選擇。當時,我覺得自己必須背著背包、住在背包客棧,不能住太好的飯店,否則就不符合“旅行者”的形象,給自己貼上這些標籤。然而隨著年齡增長,我開始覺得如果沒睡好就會頭痛,身體不舒服時也難以享受旅行。我現在會更注重照顧自己的身體,選擇更舒適的方式。睡眠也不再像以前那樣,可以住在背包客棧中,因為太吵,容易影響睡眠。

GL:因為我們都是獨經營獨立書店的角色,那您覺得獨立書店在現今是什麼樣的定位?以及可能會面臨到什麼樣的挑戰?

我認為,獨立書店的存在是社會或國家對於多元文化和自由意志的體現。在獨立書店裡,沒有任何限制,也不會規定可以賣什麼書或說什麼話。它是基於書店主人的選擇與理念運作的,這樣的自由和多樣性正是獨立書店的特色。

而且我覺得獨立書店最特別的是,選書的是人。就像你的選書和我的選書就絕對不一樣。所以我們呈現的書店,也就是兩種不一樣的視角。100家書店,就有100種不同的視角。所以我覺得,獨立書店承載的角色最重要的是,提供大眾更多不同的選擇,特別是在文字載體的部分。

相比之下,大型書店雖然書籍種類多樣,但通常不會呈現明確的價值觀或代表某種特定的意識形態。而獨立書店恰恰能夠做到這一點,這就是我認為獨立書店獨特且有趣的地方。

GL:所以目前經營這麼多年還是覺得很好玩?

我覺得這真的很有趣,甚至不同書店的顧客也會有所不同。因為每家書店的選書風格不一樣,吸引的讀者自然也會有差異。所以,每一家書店其實都是一個獨特且多元的空間。正因如此,到現在我還是覺得開書店是一件非常有趣的事。

GL:你會給予接下來想開書店的人什麼樣的建議呢?

明明知道書店不能賺錢,那為什麼要做這件事情?

首先,最重要的是要清楚知道書店無法賺錢。你需要付出大量心力去經營,甚至無法盈利,那為什麼還要繼續做這件事?這個想法必須非常清晰,這樣才能支撐你長期下去。書店的價值並不是用金錢來衡量的,而是它能讓你的生命變得更豐富,它帶來的是超越金錢的回報。所以,儘管可能會虧損,還是願意堅持做下去。

第二點是要有長期抗戰的準備。開書店的初期,很多人根本不知道這裡有這家書店,路過的人也只是好奇看一眼,然後離開。大概兩年後,大家才逐漸開始知道這家書店,並了解它的特色。

這兩年內,可能賺不到錢,那麼如何維持基本生活?首先,需要做好準備,其次,當然要有其他方式來支持自己的生活,這樣才能繼續下去,畢竟金錢不可能無止境地燒下去。

我覺得第三點最為關鍵,很多書店會通過賣飲品等方式來維持運營。

GL:您會如何看待遠方跟家的關係?以及對創作跟生活的啓示?

在我的生命中,「遠方」與「家」是相對的存在。遠方之所以存在,是因為我擁有一個家。但這個家不是指一個具體的、父母親在的實體空間,而是一個能讓心靈安定的地方。它是讓你感到安全、被接納,並且能夠放心地去探索世界。正是因為有了這樣的家,才會有遠方,才有自由探索的勇氣。

如果心沒有一個定錨的點,那麼在世界中旅行,並不是真正的探索遠方,而是在尋找一個「家」。回想自己旅行的初期,會遇到許多四海為家的旅人,他們遊歷世界,但當他們回到台灣時,卻常感到被困住,覺得自己不像自己,認為只有回到旅途上才能成為理想中的自己。

對我來說,當我的心有了可以定錨的地方後,我才能真正自在地探索世界,而不會因為離開或回到某處而焦慮。我不會因為回到台灣,就覺得自己失去了旅人的身分,也不會覺得只有在四處漂泊時,才是最特別的自己。

我寫的《荒涼手記》這本書,它與這一題恰恰相呼應—家與遠方。

書中的第一篇寫的是我與奶奶的故事,對我來說,奶奶是家的投射,也是家鄉的象徵。而最後一篇則是關於我在世界的探索。因此,這本書其實對於「遠方與家」之間的關係,提供了一個具體而完整的回答。

羅智成曾寫過一首詩,其中一句是:「再大的地球,也有無處可去的心慌。」我覺得,它正好回答了我們剛剛討論的問題—世界雖然遼闊,但真正的歸屬感,不是在遠方才能找到,而是當你擁有一個能讓心安定的地方時,才能自在地探索世界。

你不需要刻意成為一個「特別的人」,因為你本身就是獨一無二的存在。

我不再試圖從外面的世界尋找自己的位置,或是透過做特別的事情來讓自己覺得值得存在於這個世界上。現在的我,比較不會去追求外在的認同,而是從內心去尋找真正的歸屬感。

其實,每個人出生在這個世界上,本來就是獨一無二的存在。當我真正接受這個事實後,對於「遠方」與「回家」這件事,已經不再感到焦慮,而是能更純粹地去看待它。我知道,現在的我可以安心地探索世界,也可以帶著滿滿的收穫回到台灣,回到我自己,而不再試圖在外面的世界尋找讓自己變得「特別」的理由。

GL:最後,您個人對於好好生活的定義?

一直以來,我的想法都沒有改變—吃飽、睡好。

我始終認為,生命的核心應該回到生活本身,回到對自己的照顧。只有當我們把自己吃飽、睡好,身心安頓,一切才有被開啟的可能。但說起來容易,真正做到卻不簡單。

很多時候,當我們感到疲憊時,最容易選擇隨便吃點東西打發,可是其實就是因為現在很累,所以才更應該好好照顧自己。這種意識需要主動練習並轉化,有意識地選擇營養、健康的食物,在生活中刻意練習照顧自己。

對我來說,吃飽睡好就是最好的療癒。我不需要去追求那些特別的方法,而是回到最基本的生命需求,專注於生活本身,讓自己穩穩地存在於當下。

這些年來,我愈發體會到,回歸生活並不是一件簡單的事,它需要放入很多意識,也需要刻意練習,最簡單的,往往也是最珍貴的。