Good Life(以下簡稱為GL):請您們先自我介紹。

台賜:「我是台賜,有這家店是因為,我一直都有在研究蘇澳冷泉與阿里史溪的流域生活圈。過去常舉辦藝文活動與導覽,但一直缺乏一個可以作為中繼的空間。剛好發現這間老屋,前方有一片空地,地理位置接近人群,非常適合作為據點。因此將它整修,讓這個空間成為流域文化的一個中繼站。

振傑:「我是振傑,背景與藝文產業相關。我並非蘇澳人,而台賜與另一位夥伴則是土生土長的蘇澳人。因為認識台賜,在機緣巧合下來到這裡,與他一起投入。

又婕:「我是又婕,這家店的店長。我的背景並非餐飲業,而是因為一個機緣,加上我是台賜的妹妹,正逢這個空間即將開幕,於是決定留下來幫忙,慢慢接手這個地方的運營。

台賜:不知道你們以前有沒有來過蘇澳冷泉?很多人來蘇澳冷泉,無非是泡泡水、玩玩樂,但如果問起這裡的故事或文化,恐怕很少人能說得出來。大部分人只會說:「冷泉是日本人發現的,他們在這裡開了彈珠汽水廠」,總是談論著日本人做了什麼、說了什麼。

我們與這條溪流的關係、我們如何與水共處,這些原本屬於我們的故事,似乎都因觀光化的影響,形成了一種觀光化的論述。

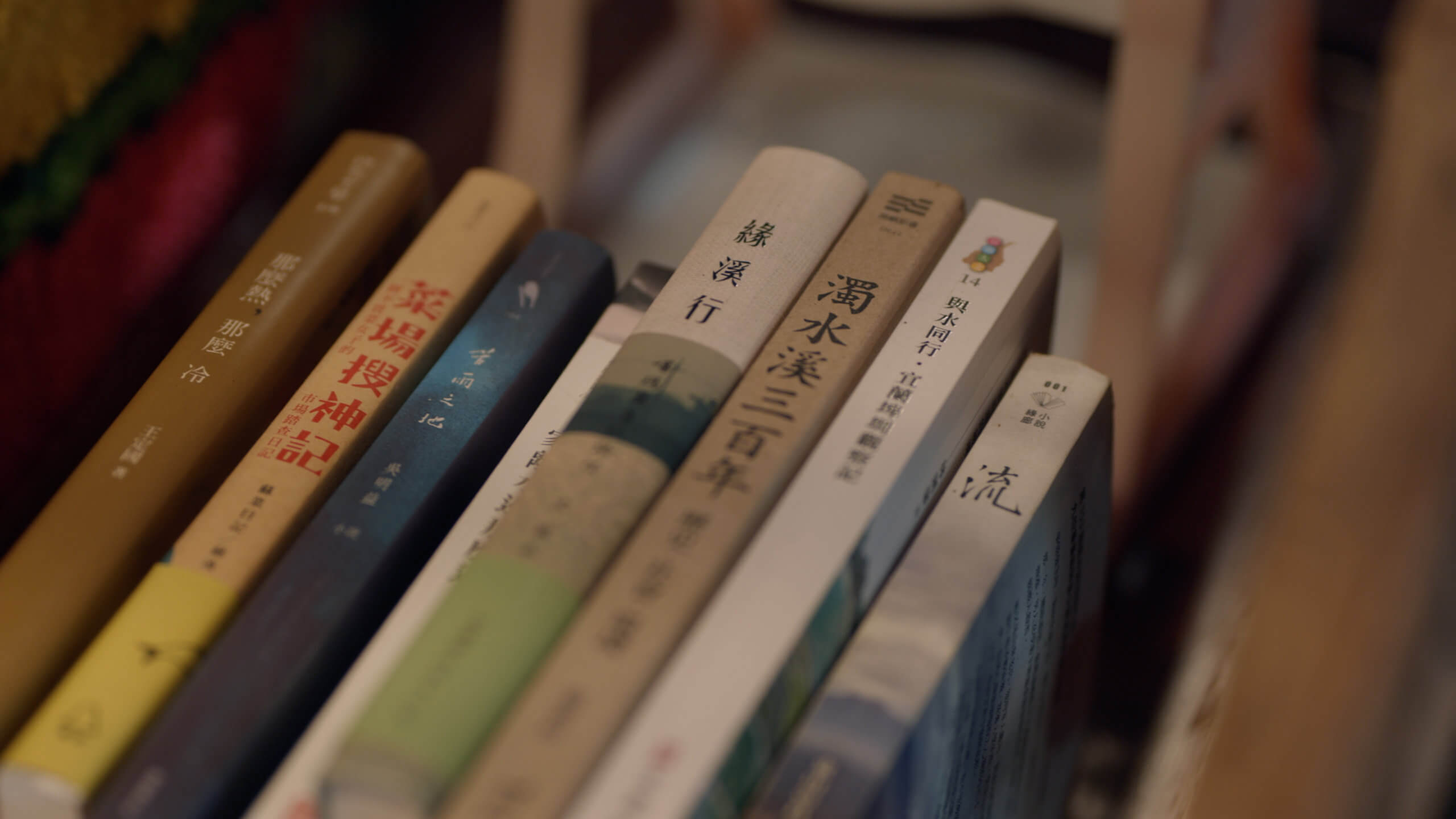

因此,我開始挖掘這條溪流過去的生活記憶,探尋那些發生在溪邊的、有趣的、以及人與水和諧共生的故事。在這個空間裡,我們也放置了一些舊照片,希望透過影像,讓大家能夠看到過去溪邊的生活,重新感受那些充滿身體律動與互動的時刻。

GL:這個空間為什麼取名為美得冒泡?

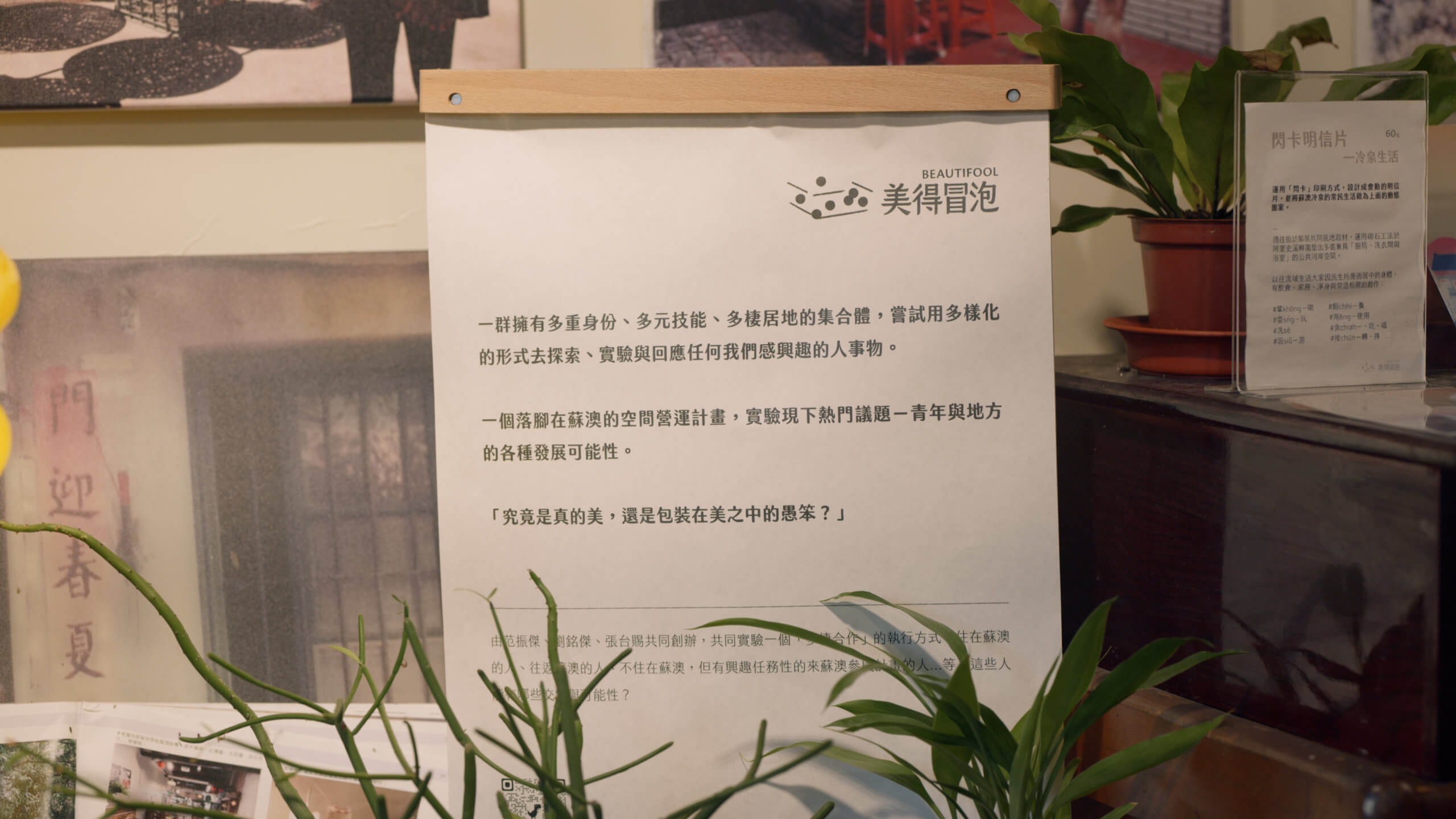

「美得冒泡BEAUTIFOOL」其實並不是一個完全正面的詞,它帶有一些貶義。英文拼寫是BEAUTIFOOL,意思是美麗中帶著些許笨拙。

那為什麼選擇這個詞呢?因為冷泉本身就有冒泡的特性,而「美得冒泡」這個概念,恰好與我剛剛提到的故事相呼應。從觀光角度來看,冷泉確實美麗又沁涼,但它是否只有這一層表面的美好?

事實上,在這片冷泉之下,隱藏著許多更深層的歷史與故事,這些是值得我們深入探索的。

GL:這個空間算是一個多棲實驗空間,目前有透過這個場域做了哪些有趣的議題?

台賜:這個空間的創立過程有點顛倒,不是先有空間才展開實驗性的行動,而是先透過行動累積經驗,然後才有了這個空間的發展。

在早期,我們主要透過藝文創作的方式來帶動討論,因為這樣能更自然地引導大家關心這片土地的故事與探索。其中,環境劇場是我們經常使用的敘事方式,透過戲劇演出來呈現地方的歷史與文化。

比如,前年我們與「某某某工具箱劇團」合作,演出了一齣名為《潛行在一場大水之前》。這齣戲的演出方式很特別,觀眾不是坐在劇場裡,而是跟隨著演出,從一個定點出發,走進冷泉,一邊泡在冷泉裡,一邊觀賞演出。

由於冷泉的地勢較低,當戲劇在冷泉區域演出時,路上的行人可以往下看,而泡在水裡的觀眾則在戲劇場景中,形成一種獨特的空間感。這樣的互動讓整場演出變得非常有趣,吸引許多人停下來觀望。

這齣戲的主題圍繞著水—不僅講述冷泉的文化,也包含2010年水災的記憶。而最後的演出場景,便來到了這個空間。當時,這裡剛開始整理,只有基本的牆壁和地板,我們特地將許多家具懸掛在半空中,作為場景的一部分。在戲的結尾,隨著演員與「魚」的演出,這些懸掛的家具緩緩降落,象徵著空間與過去記憶的交會。

透過這樣的方式,我們希望讓人們重新感受這片土地與水的關係,也很感謝劇團及眾多參與者,讓這些故事得以被重新訴說。

振傑:這個空間前因後果其實有些複雜,因此對外呈現與內在的脈絡並不完全相同。目前,它對外的定位是一間咖啡館,但背後卻包含了很多。老實講這裡不是我們的主業,也不是我們主要的收入來源。

最初,台賜在這裡進行了一系列與冷泉流域研究密切相關的活動。他的論文主題也是在探討冷泉流域的發展,因此這些研究與實踐之間彼此影響,最終促成了這個空間的形成。

所以,與一般單純「老屋改造咖啡館」的概念不同,這裡承載著更深的脈絡,包含研究、行動與文化傳承。短時間內要說明白確實不容易,但這也是這個空間的特別之處。

台賜:如果這裡只是一間單純的咖啡館,或者我只是單純地帶領走讀活動,那麼分享起來會更直接、更容易理解。但實際上,這個空間背後有一個更完整的架構。

我們將它定位為「流域故事館」,它是整個流域文化架構中的一個小節點,不只是個咖啡館。這樣的設定讓它變得更豐富,但同時也不容易解釋。

過去,許多學校或環境團體邀請我進行溪流相關的走讀或文史調查,而這個空間的角色便是這樣,分享並做進一步進行調研。它不僅僅是展示,也不單純只是作品,而是具有研究與教育功能的場所。

不過,對外溝通時,我們通常會簡單地說:「這是一家咖啡館」這樣一來,大家就不會有太多疑問。至於進到店內後,如果有人對空間中的某些小細節產生興趣,那我們就會針對這些細節,與他們進一步分享這裡的故事。

GL:是如何找到這個空間並翻修?

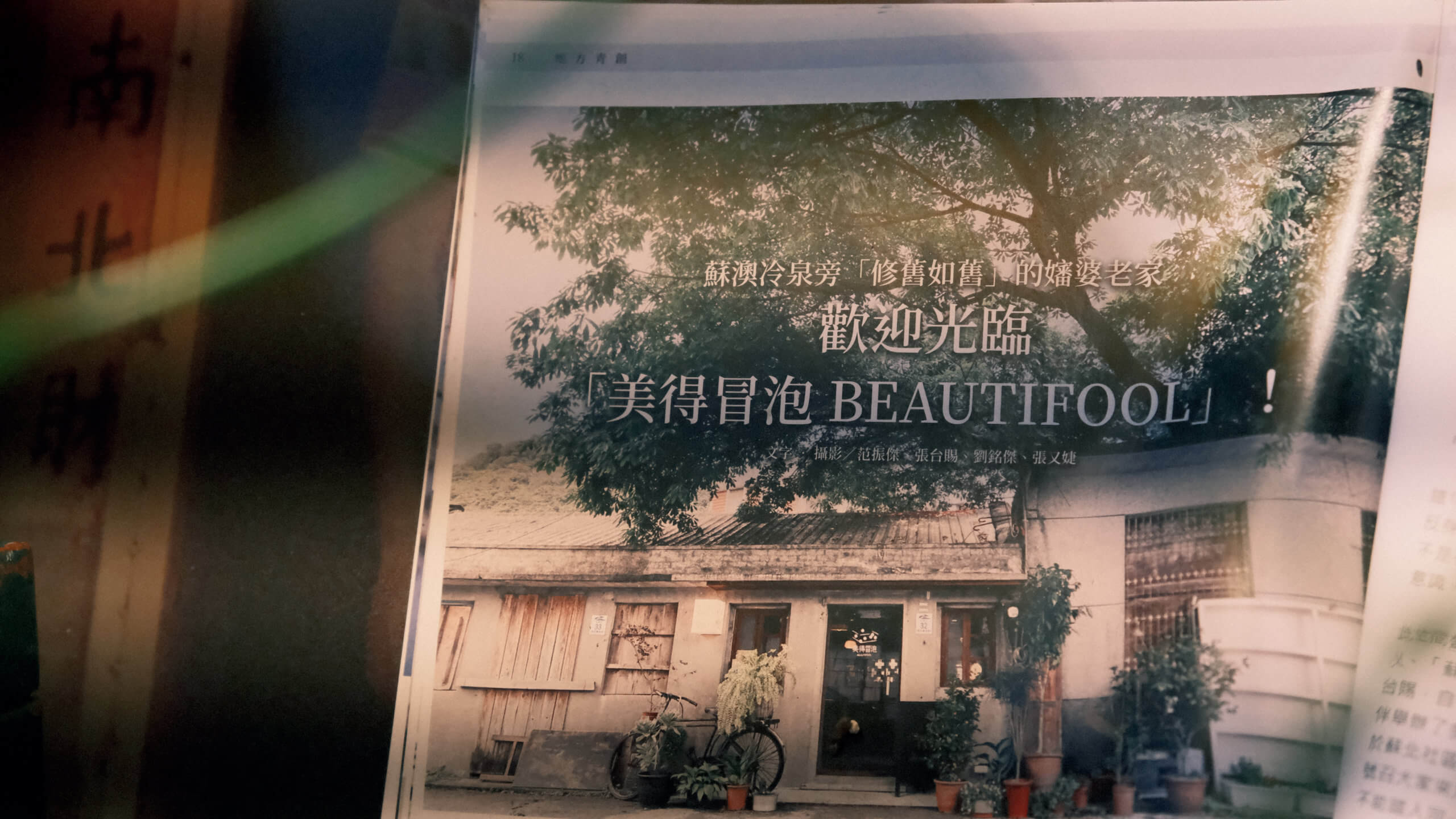

台賜:這裡是我嬸婆的家,小時候我常在前面的空地玩耍,對溪邊的場景有很深的印象。最初,我在進行流域文化研究時,設計了一條沿著溪流行走的導覽路線。因此,每次帶導覽時,我總會「肖想」這棟房子,心想這裡如果能整理起來,它將會是一個很棒的中繼空間。

後來,因緣際會之下,宜蘭縣政府推出了「蘭陽老屋新生命」,尋找適合改造的老房子與建築團隊。在這個計劃的補助下,我向嬸婆承租了這個空間,並運用縣政府提供的50萬元經費進行修復。

修復過程歷時一年,改造的過程極為艱辛。當時的房子幾乎已成廢墟,只要一下雨,水就像瀑布一樣從門口傾瀉而下。屋內雜草叢生、堆滿垃圾。後方曾是擺放床鋪的地方,當初施工時只鋪了部分地面,床底下仍然是裸露的土壤。所以整修時,我們必須先補強,處理室內的這塊土壤。

這座老屋由於年久失修,木樑已經腐朽,屋頂也出現了塌陷,牆面更是坑疤遍布。此外,為了符合當前的營運需求,水電配置需要重新設置。因此,我們開始進行挖掘、埋管、架設木樑與管線的工作,接著架設鋼絲網、灌漿、粉光等工程,逐步進行整修與更新。

漏水問題更是讓我們費盡心力,花了極長時間才徹底處理。這次經驗讓我深刻體會到,修復老屋絕非易事,奉勸大家不要輕易嘗試改造老屋!

GL:美得冒泡現有飲品,是否有跟冷泉、地方做結合呢?

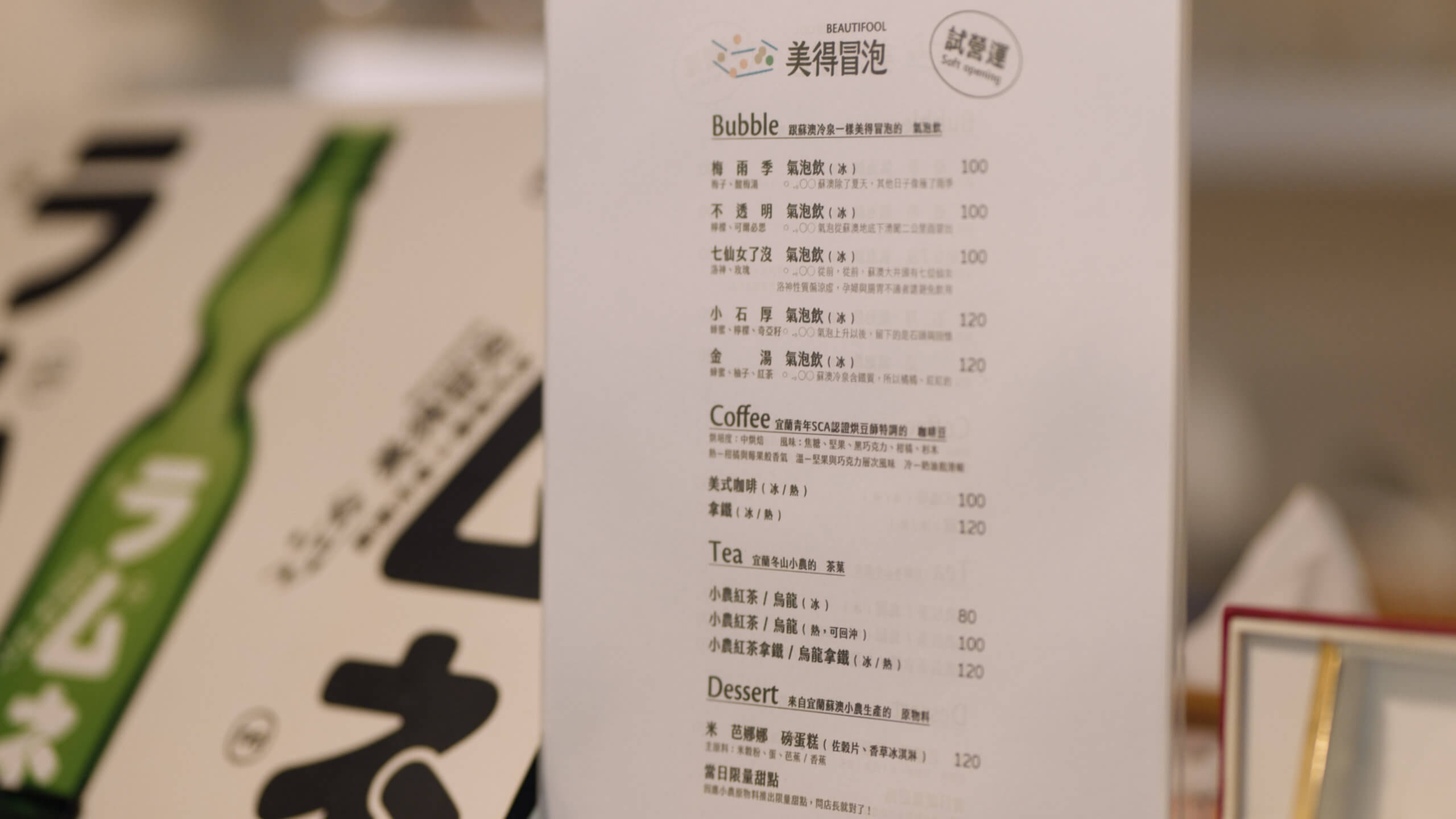

又婕:我們的氣泡飲是結合「冷泉」概念研發的,它是一款帶有文化故事的飲品。不過,氣泡水基底是一般的水,不是冷泉水。

很多人誤以為我們的氣泡飲是用冷泉製作的,就像許多觀光客會認為彈珠汽水是用這裡的冷泉水製成的一樣。

我通常也會直接跟客人說:「就算能用,我也不敢給你喝。」因為這涉及食安問題,冷泉水並不是取來就能直接飲用的。

目前,我們設計了五款氣泡飲,其中一款叫做 「梅雨季」

台賜:這五款氣泡飲其實背後都有故事。我先跟你交代它們的真實版本。

1. 梅雨季

這款飲品的主要成分是酸梅與綠茶。酸梅帶有果肉,喝的時候會看到果肉漂浮在飲料上。

這其實是在暗喻這條溪的現況,你如果沿著冷泉往下走,會再重新看到這條溪,它漂浮著許多家庭廢水與排泄物。

我在導覽時會提到這個真實故事,但對於觀光客就會選擇用一種幽默的方式來表達:因為這裡經常下雨,所以這款飲料就叫「梅雨季」,酸酸甜甜,好喝!(哈哈哈),但其實,它是在諷刺這個現象。

2. 不透明

這款飲品的主要成分是檸檬、可爾必思,「不透明」這個名字,則是在影射過去冷泉的開發與管理過程中,許多決策與工程內容都是不透明的。

3.小石厚

這款飲品的主要成分有奇亞籽,靈感來自於兒時記憶,是為了反映變遷,因為現在許多設施都已水泥化,會叫「小石厚」是因為以前自然狀態下都是滿佈石頭的。

不過對外的說法比較簡單:「這款飲料的樣子,就像我們在泡冷泉時,池底有石頭,水面會冒著泡泡。」

4.七仙女了沒

這款飲品的名字來自於當地的一個舊地標—大井頭的洗衣場。

過去,那裡曾有七個仙女的雕像,但這雕像其實是扶輪社設置的,與在地文化、冷泉並沒有關聯。然而,當地人依然習慣以「七仙女」作為地標來描述這個地方。那對一般客人的解釋,我會比較簡單地說:「對,這是在紀念我們以前的地標七仙女。」(哈哈)

GL:你們會擔心觀眾知道這幾款的正確版本嗎?它是可公開的?

台賜:其實,我做的這些事情在蘇澳有一定的張力。我不是在否定冷泉的價值,相反地,我也認為這是一種非常獨特的自然資源。但有些人聽完我的演講或導覽後,可能會誤以為我是在攻擊這個地方,其實並不是這樣。

我只是希望,透過這些討論與分享,能讓大家多關注我們的水環境,因為它確實已經出現了一些問題。

振傑:舉個例子來說,台賜的碩士論文就是在探討冷泉與人的關係。

前陣子,他在某個地方演講時,分享了一張他拍到的照片,畫面中,有一家人披麻戴孝在取冷泉水,這是傳統治喪時的儀式,大殮之日,大體入殮前喪家會取天然水擦拭大體後入棺,這個習俗叫「買水」。

但巧合的是,照片的另一側,遊客正在泡冷泉,享受著觀光帶來的放鬆時光。兩者鮮明的對比呈現出一種「過往日常」與「現代觀光」的重疊。

有些人會認為,都已經是觀光區了,為什麼還會存在過去的生活習俗?但換個角度來看,我們不能因為觀光區的開發,就抹去或取代某些傳統習慣。它應該以某種形式並存、共存。

當天,他只是分享了這一張照片,然而,卻有人因此認為他是在傳達冷泉水是洗屍水,進而產生爭執。

但他真正想討論的,並不是對與錯,而是—

當傳統與現代並行時,我們該如何讓兩者共存,而不是彼此排斥

台賜:這也是我們在做的事情,我們不是在批判,而是希望透過不同的角度點出問題,讓大家去思考。

其實,我一直很清楚影片剪輯的力量,而剪輯後呈現的方式,未必能完全傳達我的原意。我過去的演講就曾經被人轉述,甚至被扭曲成「我在推廣冷泉是洗屍水」,這讓我感到很意外。

因此,現在當我談論這個話題時,內心會帶著某種擔憂,也擔心這段話在影片中被剪輯後,可能會引發誤解,甚至變成一個與我本意完全不同的訊息。

台賜:冷泉是一個重要的觀光資源,它帶來了商機,也成為了地方的招牌。我能理解,做生意的人不希望有人說冷泉的壞話,因為這會影響到他們的收益。通常擁有話語權的,往往是這些與經濟利益相關的人,他們可以發聲,要求政府做出調整,讓環境更符合商業需求。

但真正生活在這裡的人呢?他們平時並沒有太多機會表達自己的想法,最多只是在茶餘飯後嘆息:「怎麼變這樣?」。

我們想凸顯的是拉高生活在這裡的人的價值觀,以及看待這件事情的角度,地方不是只有賺錢而已,還有生活。

所以你看我們有多矛盾,開一間咖啡廳,好像在談論冷泉的美好,美得冒泡,但其實就精神分裂。

我每次分享這間店不以賺錢為導向時,都會被誤解為「你是不是很有錢,才能這樣做?」好像很輕鬆的就可以整理一間老屋,不是的,我說的不以賺錢為導向是,它不需要賺錢,因為它有它的功能在,這個空間本身就具有意義。

所以為了維持這個空間,我只能靠其他案子的收入來支撐這裡的開銷,它的價值,不該是由金錢來衡量。

GL:最後,您們個人對於好好生活的定義?

又婕:好好賺錢,我才可以去員工旅遊。

振傑:其實,我覺得不用特別去想「怎樣才算是好好生活」,因為生活本來就沒有標準答案。

就只是過日子,該吃飯就吃飯,該睡覺就睡覺,該做事就做事,不用一直去思考「這樣夠不夠好?」、「這樣對不對?」,反而能活得自在一點。說到底,就是走一步算一步,讓生活自然發展就好。

台賜:其實,當我第一次看到這個問題時,我真的不知道該怎麼回答。一直到現在這一刻,我還是沒有答案。

是因為我比較命苦嗎?我回想了一下,發現自己好像從來沒有真正「好好生活」過。這讓我有點震驚,也有點不知所措。

這幾年間,我幾乎沒有花時間面對自己的生活,一直忙於各種事情,彷彿生活只是任務,而不是一個完整的狀態。突然覺得有點沈重,因為這代表我一直沒有認真思考過這個問題。

或許,是因為工作和私人生活都摻雜在一起,現在經營一個空間,開了一間咖啡館,理論上只是「客人」和「店家」的關係,但對我來說,它變成了一個更複雜的關係—牽涉到鄰里、親友,甚至我的個人。

所以,如果要說「好好生活」對我來說是什麼,或許當我的工作和職業能夠取得某種平衡時,才有可能真正找回屬於自己的生活。