無獨有偶劇團自1999年成立以來,秉持「無物不成偶」的核心理念,致力於探索偶戲藝術的多樣性與深度,不受限於傳統形式的束縛。每一部作品皆展現出創新與冒險的精神,並積極推動跨界合作及國際交流,成功拓展了偶戲藝術的可能性與邊界。

遷至宜蘭後,劇團創立了「利澤國際偶戲村」,進一步將偶戲藝術與地方歷史及文化緊密結合。這個充滿活力的平台不僅成為國際創作與交流的重要據點,還使偶戲超越了舞台表演,成為一種跨越時空與地域的文化對話。

本次專訪將深入探討無獨有偶如何在傳統與創新之間取得平衡,將科技融入偶戲藝術,並在藝術創作與社會實踐中不斷拓展其影響力與可能性。

Good Life(以下簡稱為GL):請您先自我介紹,以及無獨有偶。

大家好,我是鄭嘉音,無獨有偶工作室劇團的藝術總監。無獨有偶創立於1999年,也就是921大地震的那一年,確切日期是9月1日。

我們是一群志同道合的朋友,對偶戲充滿熱情,並認為偶戲有著無限的發展潛力。然而,當時台灣並未有專門發展當代偶戲的劇團,因此我們決定創立「無獨有偶工作室劇團」,希望能將偶戲的多元面貌介紹給台灣觀眾。

GL:劇團有一個實驗精神叫「無物不成偶」,關於這精神是如何去設定或思考?

在劇團創立時,我們特別提出「無物不成偶」的理念。這是什麼意思呢?

傳統印象中的偶戲,多是模擬真人的表演形式,把真人的舞台縮小到小舞台上。然而,偶戲自上世紀以來經歷了一些非常有趣的發展,開始出現更多元的變化。

例如,偶不再僅僅是具象的人物或動物,它可以是抽象的形狀組合,類似於拼七巧板:有時是小鳥,有時則是小狗。此外,生活中的物品也可以被擬人化,成為偶戲的一部分,直接用來表演。

舉例來說,我們可以創作一場「水果刀與打蛋器的戰爭」,這樣的創意擴展了偶戲的表演範疇。因此,「無物不成偶」這一概念,便成為我們與傳統偶戲的主要區別。

GL:自1999成立以來,無獨有偶的偶都是劇團自己製作的嗎?

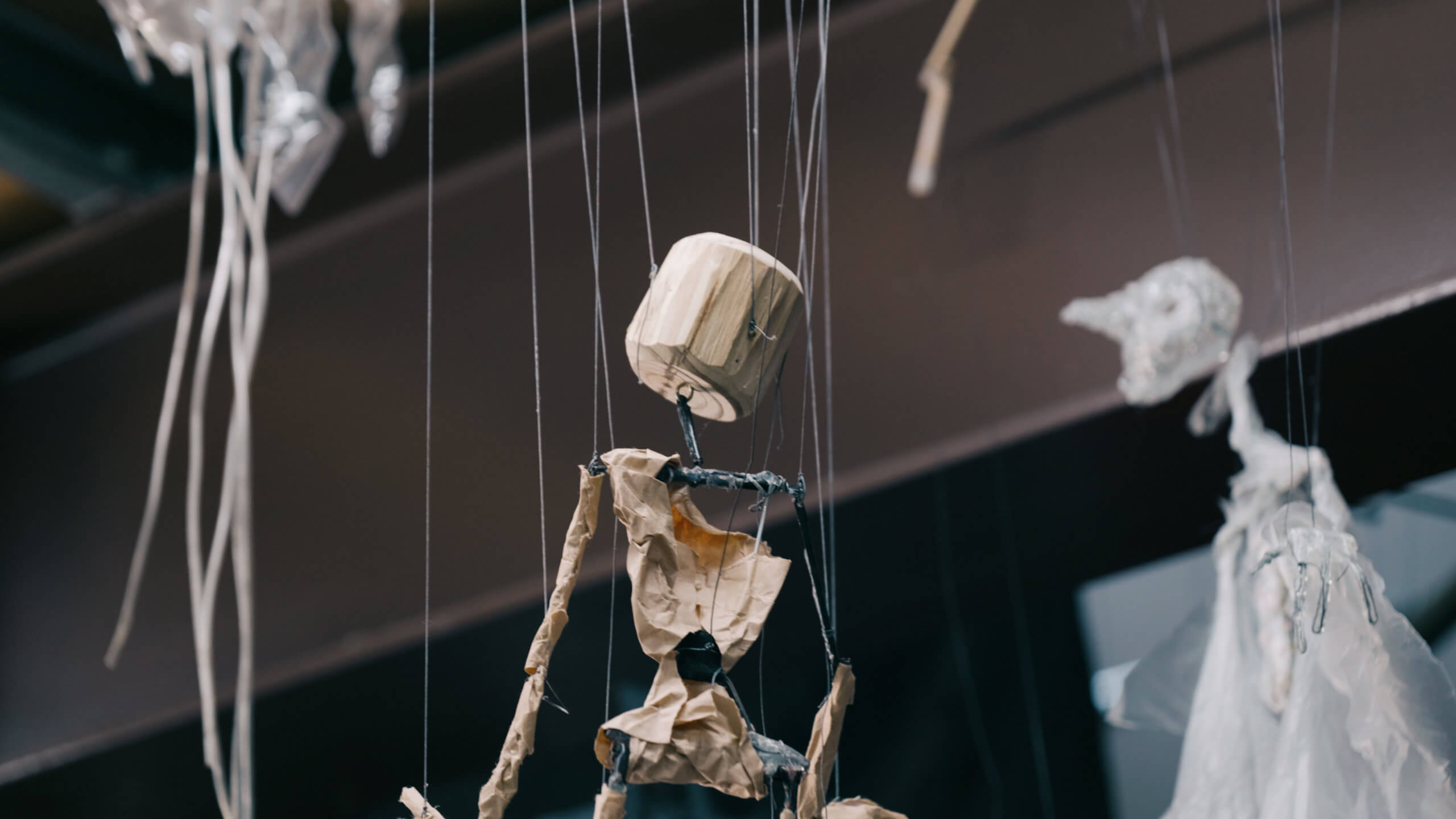

在創發過程,我們可能會與美術設計者或插畫家合作,但偶的操作本體與結構,全都是由劇團內部製作。這樣的方式使我們能隨時根據需求進行調整,例如:確保偶是適合演員的手部尺寸;根據演員的臉型調整面具大小;若偶需要穿戴於演員身上,也會設計得更加舒適,讓演員穿戴自如。每一齣戲中,偶的形式都不同,我們經常進行實驗,探索最適合這齣戲的材料與操作形式。

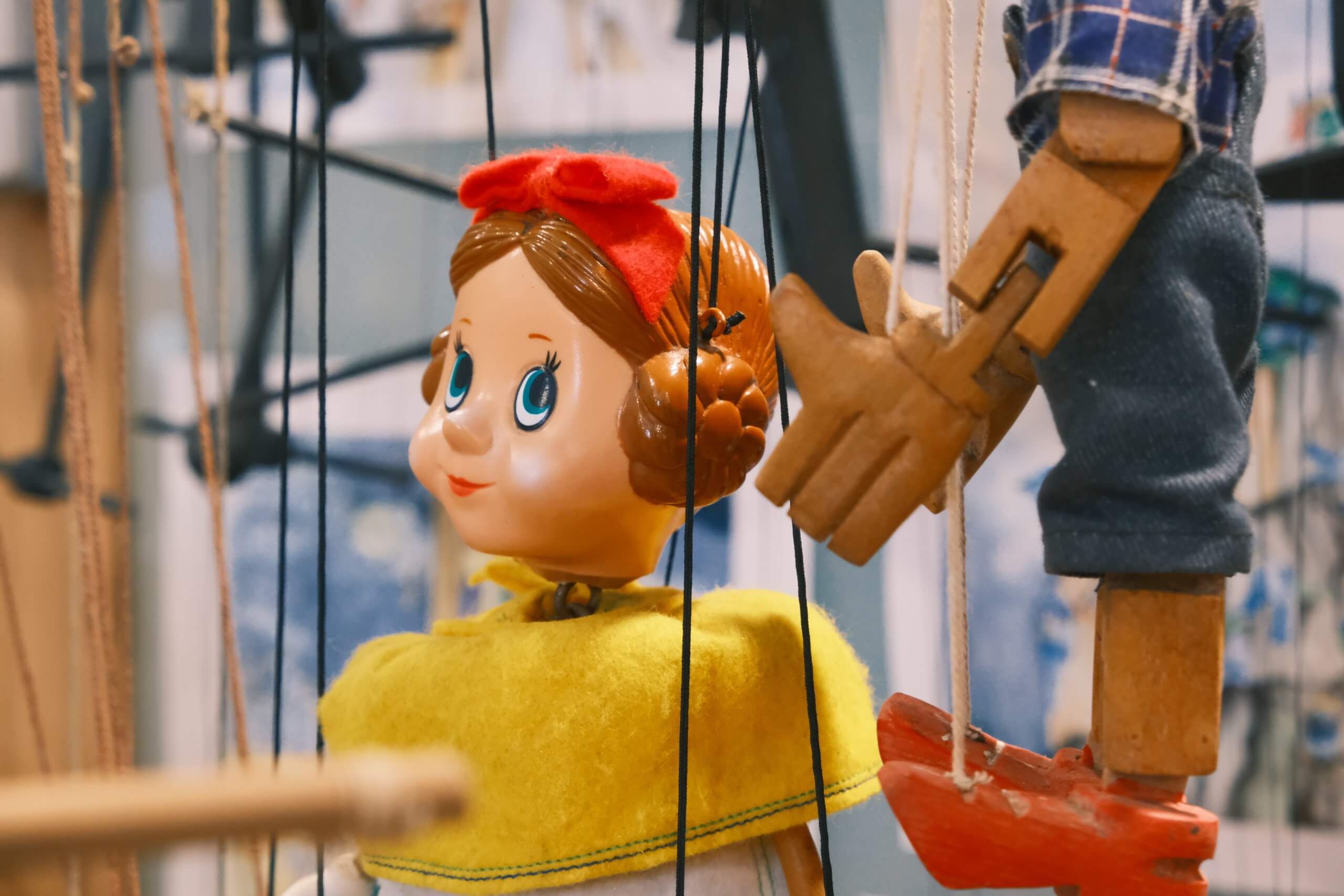

GL:偶有多種表現形式,例如:手套偶、懸絲偶等,您覺得這些種類分別有什麼樣的特色?以及它代表的魅力?

談到偶的類型,常見的幾種形式包括:

手套偶

套在手上操作,因為手部動作較直接,容易讓人感到親切。

杖頭偶

以棍棒支撐操作,通常給人一種威武、力量感。

懸絲偶

偶的身體由多條線拉動,展現了一種被操控的命運感,讓人聯想到「命運無法掌控」的象徵意涵。

影偶

利用偶的影子來表現,觀眾看不到操作人員,影子忽大忽小、突然消失或出現,搭配色彩或變身效果,營造出神秘奇幻的氛圍。

人偶

穿戴在身上的偶,例如遊樂園中的吉祥物,是日常生活中常見的形式。

此外,在現代偶戲中,常常會混合使用不同形式,甚至創發新的操作方式。例如:

執頭偶

這是一種從日本人形淨琉璃形式演變而來的操作形式,由三人共同操作一隻偶:一人負責頭部,另一人負責手部,第三人負責腳部,呈現出非常細膩的動作與生活情態。

偶的分類主要依據操作手法,透過動靜之間的轉換,讓偶展現出多樣化的生命樣貌與情感表達。

GL:請幫我們介紹這個場域。

我們目前所在的空間是「利澤國際偶戲村」,它是無獨有偶劇團於2013年將基地從台北遷至宜蘭後創建的。當時,我們發現一片閒置的舊穀倉,空間大小不一,但整體非常適合改造,於是便開始了做夢、造夢、實現夢想。將這些舊穀倉轉型為藝術家的工作空間、製偶工廠和排練場地。

後來,我們又租下了一棟四層樓的舊農會大樓,並賦予它多重功能,包括展示空間、藝術家交流平台、住宿區,甚至還設置了一個小型劇場。這些設施使得利澤國際偶戲村的功能和設備日趨完善,並為偶戲藝術家提供了一個安穩的創作與實驗環境。

在這裡,藝術家可以選擇在戶外場地、附近具有百年歷史的利澤老街、老屋或舊穀倉中進行創作與展示,空間也可靈活改造為表演角落。不僅具備創作的可能性,還能與國際接軌。我們會與國外的文化空間進行交換計畫,邀請國際藝術家駐村,並開展跨國文化交流。為實驗性創作提供了更多的機會和靈感。

GL:2013搬遷至此後,當地的居民的反應?或是合作?

我們剛搬進來時,當地居民對我們的到來感到非常好奇。因為這裡是一個安靜且人口以老年人為主的聚落,突然來了許多外地人,甚至還有外國藝術家,他們難免感到困惑。尤其當看到外國藝術家在村子裡走動時,會忍不住猜測:「這些阿兜仔到底來這裡要做什麼?」最初,他們可能認為我們只是一群短暫停留的訪客,兩、三年後就會搬走。

隨著我們真正定居下來,逐漸像新移民一樣融入了這裡的生活,鄰里間的熟悉感也慢慢建立。我們開始與社區居民一起推動共創計畫,例如:舉辦藝術節,並把老街納入展演空間,邀請居民參與擺攤,展示當地最自豪的特產和小吃。熱心的阿姨們紛紛出動,一起販賣特色小吃。後來,當藝術節未舉辦時,他們甚至會主動問:「為什麼今年沒辦呢?我們已經準備好了!」

我們也試著喚醒社區居民的創造動能,這幾年還邀請駐村藝術家帶領居民共同參與戲劇創作,將當地的故事融入作品中。例如,以利澤居民信仰的重要中心「永安宮天上聖母」為靈感,編寫媽祖娘娘的故事,或透過居民的童年回憶,如趕鴨子等生活場景,打造富有本地色彩的表演內容。從一開始居民僅在活動中協助周邊工作,到現在他們自己演出自己的故事,這樣的轉變讓我們感到非常欣慰,也希望這樣的模式能持續發展下去。藝術家的進駐,不僅帶來了文化與創意,更與社區產生了新的火花。

我們也常與當地學校合作,例如參與文化部的文化體驗活動,帶孩子們用紙箱製作小劇場,演繹冬山河的故事,讓他們回家詢問長輩小時候的生活,並將這些記憶搬上舞台。另外還有結合教育部計畫舉辦的「藝起來尋美」活動,邀請利澤國小的學生來到這個空間參與「一日小小藝術家體驗」,一起創作屬於自己的作品。這樣的合作,讓社區和學校間產生了更多的互動與連結,也讓文化傳承得以更加深入日常生活。

GL:無獨有偶的故事題材大多是哪一種類型呢?

無獨有偶的表演題材非常多元,涵蓋文學作品改編、繪本改編,甚至邀請藝術家編寫全新的劇本。偶戲與一般戲劇相同,它也需要舞台、音樂、服裝、燈光等元素,而其中非常重要的就是偶的設計與運用。

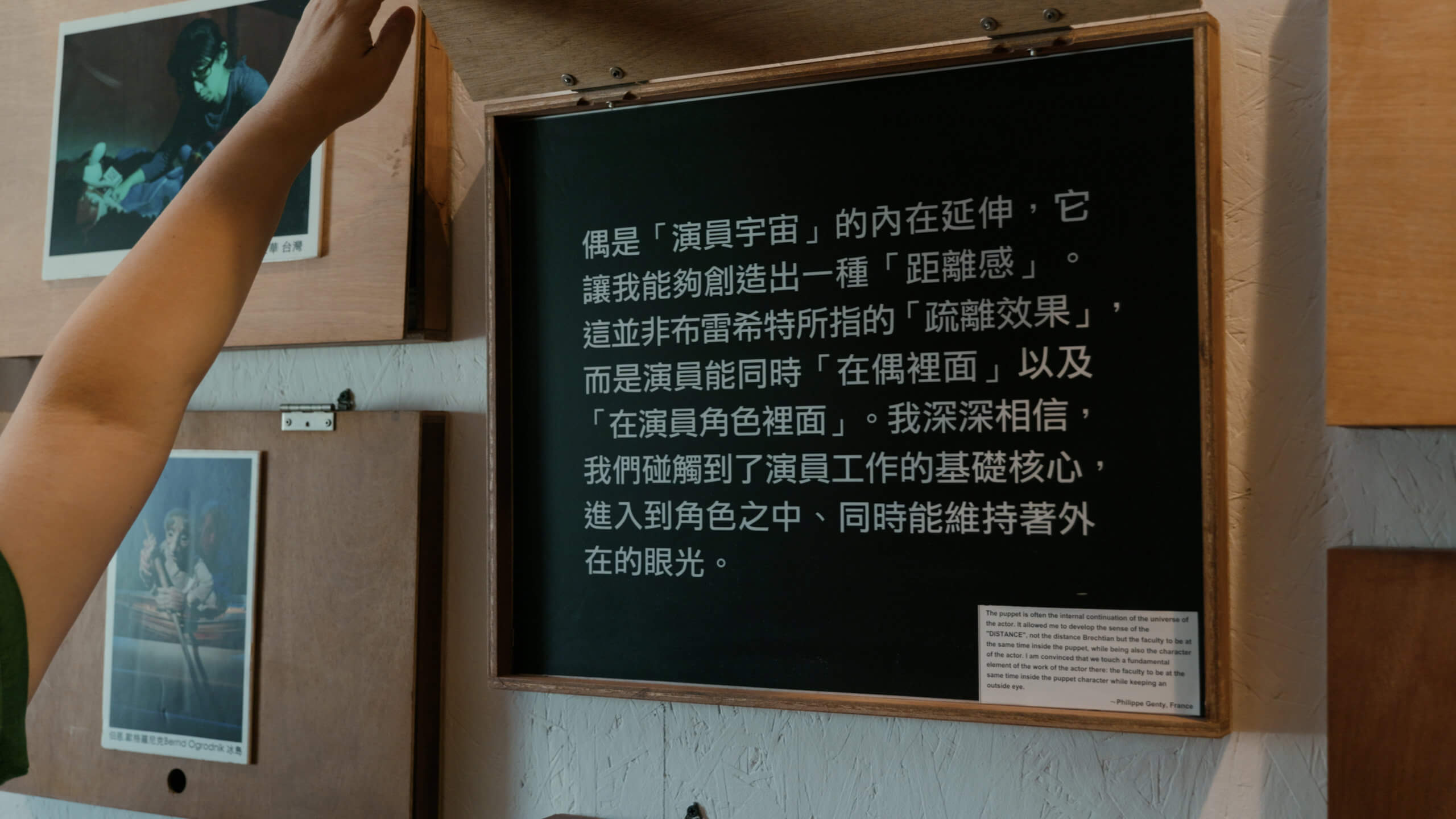

偶戲的獨特之處在於它擅長以意象來說故事。如果只是將適合真人表演的劇本搬過來,讓兩隻偶在台上對話,無疑會浪費偶戲本身的潛力。因此,我們會與劇作家合作,探索哪些情感與信息可以透過偶的視覺、動作或情感來表現,從而減少對語言和台詞的依賴。

每種表演形式都有其擅長的部分。真人演員能夠透過多變的表情和肢體,展現細膩的情感,而偶的表情通常是固定的,因此它更接近默劇或舞蹈的形式,肢體語言格外重要。為了創作更適合偶戲的劇本,我們會邀請劇作家進入排練場,與我們一起實驗和調整。例如,劇本可能會根據偶的特性進行改寫,以配合偶的表現需求。

此外,我們的製偶師也會參與創作過程。例如,在某些作品中,我們希望運用偶來表現主角的夢境或潛意識世界。藉由真人與偶的對比營造隱喻,呈現更特殊的視覺效果,因此製偶師可能會採用人偶結合的形式,讓觀眾感受到不同層次的情感與敘事空間。

這樣的創作模式不僅拓展了偶戲的表現力,也讓我們能夠持續探索更多可能性。

GL:無獨有偶在國際交流這一塊,花了蠻大的心力,關於國外藝術家駐村,從2013搬來後就開始執行了嗎?

這個空間共花了四年來整建,直到2017年才完成整修,並對外接待國際駐村藝術家,逐步發展出偶戲村的特色。

每年,我們都會舉辦駐村藝術家的甄選。最初參與者不多,但近幾年已成為非常激烈的競爭,每次大約有四、五十位申請者爭奪僅三到四個名額。隨著利澤偶戲村的名聲在國際偶戲界逐漸傳開,大家也開始了解並認識台灣擁有一個特別的偶戲創發基地。在這裡,不僅有台灣藝術家持續創作公演,也提供國際藝術家彼此交流與成長。

我們也會鼓勵駐村藝術家深入在地文化,尋找創作靈感。例如,有藝術家以龜山島為題進行創作;也有人透過研究將利澤過去繁華港口的歷史風情融入作品。這些創作不僅展現地方特色,還為藝術家提供了獨特的靈感來源。

每位駐村藝術家的到來,對我們來說也是一次學習和交流。他們帶來各自擅長的技藝與創意,有些藝術家熟練使用乳膠翻模製作面具,有些則偏愛用粗重的木材雕刻出充滿原始感的戲偶。他們的創作過程和作品不僅豐富了偶戲村的多元性,也為我們帶來全新的啟發和刺激。

我們期待未來有更多的藝術家加入,持續推動偶戲村成為一個充滿創意與文化交流的國際平台。

GL:目前有沒有哪幾部作品是您比較喜歡的?或是跨界的合作?

自無獨有偶劇團成立以來,我們積極與不同單位進行跨界合作,這樣的合作理念幫助我們突破舒適圈,激發出更多創新想法和創意。

例如,在與故宮博物院的兩次合作中,我們將故宮水墨畫中的麒麟和長頸鹿製作成立體偶,並在故宮演出,隨後參加了多個藝術節,深受觀眾喜愛。

我們也曾與交響樂團和舞團合作,特別是在舞團的合作中,我們設計了許多可穿戴的偶,結合舞者靈活的關節,創造出獨特的表演形式,這是觀眾前所未見的偶戲呈現方式。

在國際方面,我們不僅邀請外國導演來台合作,也有幸受邀前往國外進行創作。2014年,我受邀到波蘭執導一齣戲,這次合作對我們意義重大,就像是無獨有偶終於從「輸入國」轉變為「輸出國」,更重要的是,波蘭團隊甚至向我們訂製偶,這對我們而言是一大鼓舞。過去我們總覺得歐洲的偶技術遙不可及,但這次經歷讓我們深刻感受到,我們的創作已經能站上國際舞台,並與世界接軌。

這齣戲在波蘭以波蘭文演出後,我們將其帶回台灣演出中文版,並因此認識了波蘭作曲家。他為我們的《夜鶯》譜寫了音樂,並邀請我們與波蘭交響樂團再次合作,籌備一齣全新的戲劇作品。

許多機會來自於我們全力抓住的每一刻。只要全心投入,志同道合的夥伴自會出現,讓我們的創作不斷豐富與多元。

GL:無獨有偶未來的規劃?

我們將持續創作更多精彩的舞台作品,並希望能與更多不同單位進行合作。近期,我們已參與了一些新的合作項目。

例如,我們為臺南燈會量身打造了一隻大型鯤魚偶,採用鋼架懸吊製作,並搭配卡車展示。此次合作中,我們邀請了日本導演Nori共同參與,並在宜蘭和台南兩地共同製作。這次創作展示證明了許多看似不可能的事,我們能夠用雙手將它們實現,並成功創造出台灣歷史上最大的偶,在燈會中遊行演出。我們期待未來能繼續與更多單位合作,探索偶戲的更多可能性,並迎接新的挑戰。

除了創作,我們未來也將投入大量心力於偶戲人才的培育。我們希望為新生代提供更多發表平台,並幫助他們進行各階段的研發探索。目標是培養出未來的偶戲創作編導者、設計師及製偶師。我們相信,人才培育將是未來發展的重點之一。

GL:無獨有偶從1999成立到現在也25年了,有沒有什麼話想跟無獨有偶的觀眾或粉絲說呢?

自成立以來,無獨有偶劇團一直以自我挑戰為核心。每一次與觀眾見面,我們都希望能帶來全新的體驗。我們也希望通過偶戲這一媒介,來呼籲關注一些社會議題,並呈現人類在快速變化的現代社會中所經歷的情感與處境。

儘管偶戲擁有超過2,500年的悠久歷史,但我們相信這一古老形式可以與現代科技結合,創造出嶄新的敘事方式,為觀眾呈現不一樣的故事與表達。我們期待能夠吸引更多粉絲的關注,並期待看我們每一次端出的好菜。

GL:最後,您個人對於好好生活的定義?

我覺得「好好生活」就是能夠找到你所愛的事物,並忠於你所喜愛的。對我而言,我可以因為偶戲走到世界各個角落,認識來自不同地方的朋友,與他們一起交流,這就是一種非常棒的生活方式。