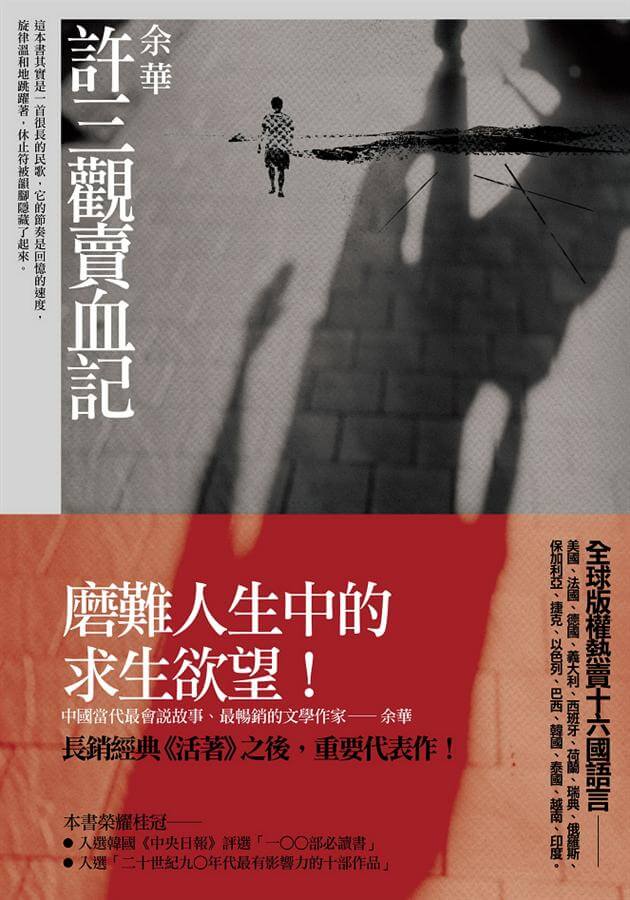

余華的《許三觀賣血記》,以中國上世紀五十至八十年代的社會變遷為背景,講述了一位普通農民許三觀用一次次賣血來支撐家庭的故事。從年輕時為娶妻踏出第一步開始,到饑荒、病痛與困頓不斷襲來,他唯一能拿出的「資本」,就是自己的血。

在荒誕而帶有黑色幽默的情節裡,小說呈現了生命的卑微與韌性,映照出小人物在歷史洪流中的掙扎與倔強。余華以冷峻簡練的筆觸,揭示人性中的善良、自私、愛與犧牲,讓這段故事既殘酷真實,又充滿深沉悲憫。

許三觀不會詩詞歌賦,不懂金榜題名,他的全部本事,就是把血換成幾張鈔票,換成一碗飯,換成孩子活下來的機會。

這荒唐嗎?或許荒唐。可偏偏,這就是余華筆下最真實的世界。

血是命,也是債

許三觀第一次賣血,是因為錢袋子空了想娶妻;第二次,是為了孩子;第三次、第四次……賣到後來,他的血已經不是血,是家裡的米缸,是孩子的藥,是一家人活下去的根本。

有人說他傻,有人笑他命苦。但你細想,當一個父親把自己身體裡最後的血都掏出來時,他掏的不是命,是責任。

荒誕的笑聲,背後都是哭聲

余華寫得幽默,賣血的場景常常惹人失笑:醫生、同夥、許三觀的對白,冷不丁像一齣滑稽戲,可笑聲一落,胸口發悶,因為我們都明白,那不是小聰明的戲謔,而是小人物活命的唯一出路。歷史的浪潮一波接一波,饑荒、運動、批鬥,許三觀就像岸邊的浮萍,被拍打得遍體鱗傷。在這本小說裡,血成了最沈重的隱喻,它是生命,是愛,更是枷鎖。

它象徵了一個時代的殘酷:普通人無法靠才華、勤勞,只能靠「自己的身體」來交換生存。

苦難中的微光

許三觀有時會抱怨,有時也會自嘲,甚至在得知大兒子與自己沒血緣關係時,也從沒想過放棄妻子和孩子。他的愛,不是山盟海誓,不是甜言蜜語,而是一次又一次,跌跌撞撞地走進醫院,捲起袖口。

書合上了,可許三觀的身影還在眼前:佝僂著腰,手裡拿著幾張剛換來的鈔票,臉色蒼白,卻還要硬擠出一個笑。這笑,笑給妻子,笑給孩子,也笑給我們這些讀者。可笑容背後,是用一滴滴血換來的蒼涼。

血與身體的交易:從許三觀到現代社會

小說中,許三觀的血液是責任、愛與生存的交織,是歷史中小人物的掙扎寫照。然而當我思考現代社會,腦海中浮現了「賣腎買 iPhone」事件。

人在極端環境下,往往將身體視為可交易的資本。前者是被歷史與環境逼迫的生存選擇,後者則是被社會文化驅動的身體消耗。歷史與現代,動機不同,結果卻相似—身體成為最赤裸的代價,暴露了社會對個體需求與慾望的深刻影響。

余華的小說不僅是一個時代的縮影,也是一面鏡子,映照出今日社會中慾望與生存之間微妙的界線。它提醒我們:人的尊嚴與身體安全,始終受到環境與文化結構的制約。當我們回看許三觀的選擇,與現代案例的行為,既感到荒謬,也不得不深思—身體的價值究竟屬於誰?社會又應如何保障每一個人的生存與選擇自由?